Роман Перельштейн

Большие

(очерк)

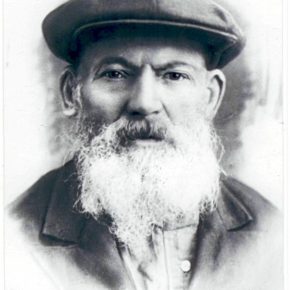

Моего прапрадеда по линии отца звали Хаим. Он родился и жил в Витебске. У прапрадеда имелась синяя телега, в которую он запрягал зеленую лошадь, если верить художнику Марку Шагалу. По крайней мере, за белую бороду и нахлобученную кепку я могу ручаться.

Сыновья Хаима и Хайгиши, а возможно, что и сам Хаим, были шойхетами — забивали скот по законам кашрута. Старший сын Бенцион, взявшись за рога, валил бычка на землю. Бенче обладал не только огромной физической силой, но и твердым характером. Три года сотрудники казанского КГБ давили на него, но стукачом он не стал. За несговорчивость был подведен под статью, и год просидел в одиночной камере. Когда подумывал о том, чтобы наложить на себя руки, ему являлась мать и говорила: «Бенче, все будет хорошо, тебя скоро выпустят». Хайгиша как в воду глядела. Бенчу выкупил его брат Абрам. Дело антисоветчика Бенциона Перельштейна вел киевский еврей, чью семью во время войны уничтожили по доносу соседей. Когда следователь вернулся с фронта, он свел с соседями счеты. Именно такому человеку, обожжённому войной, мой прадед Абрам и упал в ноги.

После освобождения Бенче купил дом, и снова ему помог Абрам. В тридцатые годы наш клан: шутка ли шесть детей, некоторые из которых к тому времени сами обзавелись семьями, перебрался из Витебска в Казань. Потому и уцелели, что не остались в Белоруссии под немцами. А вот родственники по линии матери, Мария Босис-Киржнер с мужем и двумя малолетними детьми, погибли.

Моя бабушка Екатерина Ефимовна Босис (по мужу Суханова) узнала об этом в 1943 году. Ее известил очевидец. «Уважаемая товарищ Суханова! Ваше письмо на имя Абрама Киржнера получил я, пишущий эти строки, сотрудник конторы до войны и по настоящее время. Так что я хорошо знал Абрама и его семью. Должен сообщить вам печальное известие, что зимой 1941 года они были расстреляны гитлеровскими бандитами вместе со всеми своими горняками Дружковки. Я лично видел, как вели под конвоем, а через несколько дней их не стало. На прощание мы помахали издали друг другу рукой, так как близко к ним не подпускали. Мужайтесь, не плачьте! Палачи за невинную кровь наших детей поплатятся своей подлой душой. Д.А. Мазуренко. Дружковка. Главфорфор».

Красная армия не смогла отстоять донбасский поселок Дружковку, и участь его еврейских жителей была предрешена.

К счастью, судьба семейства Кредиторов из украинской деревни Джурин сложилась иначе. Жена Мейлаха по имени Лея сумела подкупить начальника румынской полиции, и их семью не отправили в лагерь смерти. Лее от родителей досталась увесистая золотая цепь. Семейная реликвия и спасла Кредиторам жизнь. Еще до окончания войны вся семья перебралась в Казань.

Город на Волге приютил тогда многих моих будущих родственников. Прадед Абрам держал ворота своего дома открытыми. Вновь прибывшие спали на скамьях, на столе, на сеновале. Никто из них не пытался окоротить Абрамовскую собаку, которая всех исправно кусала. К уколам от бешенства прилагалась законная кружка парного молока, которым снабжала большую семью корова по кличке Дочка.

Жена Бенче, красавица Розалия подарила ему трех мальчиков и девочку. Пообещал же Всевышний нашему прародителю: «Я буду благоволить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской». Но ведь и Бенче не сплоховал: каждый вечер он подносил Розе яблочко. Всевышний может что угодно пообещать, но если ты на сон грядущий не угостишь жену яблоком, забудь о благоденствии своего рода.

Мой дед Мордух — сын Абрама, доказывал что он не лыком шит на борцовском ковре казанского цирка. Может быть, рассчитывая на приемы французской борьбы он пытался подобно библейскому Иакову вырвать у Ангела Божия благословение, если и не для всего народа книги, то хотя бы для семьи Перельштейнов. Древнееврейские имена не должны были резать ухо строителя коммунизма, и поэтому Семен Бенционович превращался в Семена Борисовича, Екатерина Иоахимовна — в Екатерину Ефимовну, а Мордух — в Михаила.

Старший сын Бенче Семен Борисович и мой дед Михаил Абрамович прошли всю войну, чудом выжили. Боевая биография деда закончилась в Японии, а трудовая началась в Комсомольске-на-Амуре. Больше половины строителей «города юности» были зэками. И хотя по деду не прокатился каток сталинских репрессий, он делил с осужденными одну баланду, и колючая проволока разделяла его с ними чисто символически.

Родной брат Михаила Абрамовича, а мой двоюродный дедушка Зяма погиб в восемнадцать лет, вытаскивая из горящего танка раненного командира. Об этом рассказал Абраму член экипажа подбитой машины, который за стаканом водки выложил всю правду: «Я бросил командира, а Зяма – нет, он остался. И больше я их не видел». Мой прадед, конечно же, никуда доносить не стал, отпустил фронтовика с миром. Все же человек нашел в себе мужество явиться на глаза и покаяться.

Прапрадед Хаим был человеком глубоко верующим. Свою веру он сумел передать детям, а те — своим детям, хотя будучи людьми советскими, последние не могли исповедовать ее открыто. Я вообще не помню, чтобы мой дед говорил о Боге. А уж мой отец и вовсе никогда не поднимал в разговоре со мною этой темы. И когда я уже в зрелом возрасте коснулся сей тонкой материи, отец оказался совершенно неспособным поддержать разговор. Я думаю, что была утрачена не вера, а культура общения друг с другом на самом глубоком уровне. От этого, конечно, и вера пострадала, но она все-таки не сошла на нет. Вера жила в делах деда, в поступках отца. Эпоха деда и отца верила не в Бога, а — в человека. В защиту моих стариков я хочу сказать вот что. Можно верить в человека, и не верить в Бога. Но нельзя верить в Бога и не верить в человека. Вот почему веру в человека не стоит принижать и ошельмовывать.

После развала СССР почти весь род Перельштейнов эмигрировал. США, Канада, Германия, Австралия. Многие репатриировались в Израиль. Мы теперь везде, а вот в России нас негусто. Моя семья, да семейство Коганов, породнившихся с Перельштейнами еще на берегах Западной Двины, утопавших в яблоневых садах. Это очень странно, но волна, которая унесла витебских шойхетов и их предприимчивых потомков в 90-ые годы ХХ века бог знает куда, меня совершенно не коснулась. Я говорю, чувствую и верю на языке «Капитанской дочки» Пушкина. А на вопрос в какого Бога я верю, в еврейского или в русского отвечаю просто. Я верю в того Бога, которого никто не может себе присвоить и низвести до своего понимания.

Внуки и правнуки мясников стали врачами самых разных профилей; музыкантами, среди которых есть дирижер симфонического оркестра и кантор, ведущий богослужение в синагоге; общественными деятелями от Председателя Всеизраильского объединения выходцев из Республики Татарстан до депутата Кнессета Израиля; инженерами всех направлений: технологами, строителями, химиками, мостостроителями; они стали юристами и экономистами, педагогами и программистами; незаметными и незаменимыми людьми рабочих специальностей; профессиональными спортсменами, среди которых есть вице-президент федерации бокса Республики Татарстан и одиннадцатикратный чемпион США по спортивному бальному танцу. Некоторые потомки белорусских резников очень крепко стоят на ногах: они владельцы строительных фирм, медицинских клиник, мясных фабрик. Один из них владеет сетью кафе, ресторанов и даже заводом по производству яхт. А вот на литературном поприще никто себя не испытал. Что поделать, эти люди не привыкли бросать слов на ветер. Значит, я и должен рассказать об этих могучих натурах с тяжелым характером и золотым сердцем.

Мой двоюродный дед по отцовской линии Владимир Абрамович — личность легендарная. В шестнадцать лет встал к токарному станку – вытачивал снаряды для фронта, а по ночам обходил пекарни и покупал из-под полы хлеб на деньги, которые давал ему отец. Рискуя жизнью, подросток кормил огромную семью. Если бы Володю поймали с этими караваями, поставили бы к стенке. Трудовой путь он начал слесарем-инструментальщиком, а закончил заслуженным строителем, заместителем начальника главка «Татстроя». По первому же образованию Владимир Абрамович юрист. Получил распределение на Дальний Восток и работал в должности старшего помощника прокурора по делам несовершеннолетних, а затем исполнял обязанности заместителя прокурора Еврейской автономной области.

В 1955 году Владимир приехал в Киев, познакомился с Цилей Альшан и в два дня завоевал ее сердце. На третий день они поженились, а на четвертый мой двоюродный дед увез невесту в Казань. В 2015-ом Володя и Циля сыграли в Торонто алмазную свадьбу. Отец Цили родом из Каменец-Подольска. Он был одним из двух уцелевших во время войны потомков многочисленного семейства Альшан: двенадцать из четырнадцати погибли.

Сейчас мы уже не можем представить себе сколько горя пришлось вынести людям, через что пройти. И этих людей называют атеистами? Какое нелепое предположение! Они обладали такой верой в самые главные, решающие человеческие черты, которая нам и не снилась. Что это за черты? Доброта, жизнестойкость, семейственность, самопожертвование, всемирная отзывчивость на особый советский лад. Вот и мой род внес малую лепту в шагнувшего далеко за границы своей национальности человека. Этот воин и труженик строил какое-то небывалое всечеловеческое сердце, порою чудовищно заблуждаясь, и в тоже время воспаряя духом до недосягаемых высот. Никогда не пересыхал и тонкий ручеек национальной культуры, быта, уклада жизни.

Родственные узы шойхетов это великая сила. И какую бы обиду брат не держал на брата, в беде всегда приходил на помощь. В жарком споре наклонял брата к земле, как резник, взявшись за рога, валит быка, но если брата наклоняла сама жизнь, тогда он за брата вставал горой. В этой логике родственных отношений есть, конечно, и свой страшный изъян. Речь здесь идет не только о патриархальных нравах резников иудейской общины, из которой вьется ниточка моей жизни. Это вопрос философский и даже религиозный.

Все хотят себя видеть кем-то и тебя видеть кем-то, а тебе не нужно быть кем-то. Тебе необходимо быть самим собой. То есть тем, кем тебя задумал Господь, а не вообразили в своих честолюбивых мечтах родители и родственники. И уж лучше никем не быть в глазах родни, чем величиной воображаемой и фантастической в своих собственных глазах. И я знаю не одну такую судьбу, изломанную судьбу, фантастически искаженную в угоду старейшинам нашего глубоко мною чтимого рода. Талантливых, но своенравных людей поддерживать у нас не принято. И горе тому из нас, в ком своенравия окажется больше, чем таланта. Тогда где-то в глубинах родовой жизни намечаются очертания горького пропойцы, и он является на свет в обличии незаурядного, но заранее погибшего человека. Таким был мой двоюродный дед Хаим – умница и дебошир, игрок и изгой, о котором остались у меня смутные детские воспоминания. Муся, так его звали наши, ушел из жизни шесть лет назад. Его хоронили две загадочных женщины и я. Одна из женщин, кажется, его соседка, украдкой всплакнув, сказала: «Хаим Абрамович перед тем как отойти, хорошо поел». Ее это, по-видимому, утешало. Нужно было сказать последние слова о человеке, вот они сами и сказались. А меня эта неуместная подробность вдруг навеки примирила с Мусей. И отныне он не в земле лежит, одинокий и безногий, а пребывает там, где ему и положено — в благодарной памяти семьи.

Один из наших больших, так, мне кажется, и следует называть старших – большими, так вот один из больших — Ефим Фиксман по окончании школы сбежал с товарищем на фронт. Пройдя трехмесячные артиллерийские курсы, попал в действующую армию. Войну закончил в Берлине. Был одиннадцать раз ранен. Смерть облизала Ефима, но не тронула. Смерть даже помогла ему встретить судьбу. Пристально посмотрев в глаза полевому хирургу Татьяне Полуэктовой, Ефим отказался от ампутации ноги. Татьяна выходила Ефима. Довоевали вместе, расписались, родили сына. Но их мирная жизнь не сложилась. Татьяна уехала в Ростов, Ефим остался в украинском селе Джурин. Холостыми герои войны не ходили. Женился вновь. Вскоре Ефима выбрали председателем сельсовета. Все спорилось в руках бывшего артиллериста. Был назначен директором промкобината, а затем стал председателем колхоза «Третий виришальный», который под его руководством выбился в колхозы-миллионеры. Фиксмана уже представили к званию Героя социалистического труда, но зимней ночью по дороге в Крыжополь сбил насмерть пьяного пешехода и получил пять лет тюрьмы. Через восемь месяцев Ефима Йоэлевича амнистировали, и он вместе с семьей перебрался в Казань.

Все они начинали с Абрамовского двора, с собаки, которая хватала их за ногу, с бревенчатого двухэтажного дома, в котором их потом отпаивали молоком Дочки.

Именем другого моего дальнего родственника была названа улица в Минске. Впоследствии улицу Бернадского, вероятно, переименовали, потому что я ее не нашел.

Во время Гражданской войны комсомольца Исаака Бернадского отправили заготовлять продовольствие для армии и флота. Он командовал отрядом продразверстки в пригородах Мозыря, города в Белоруссии. Их обоз был атакован доведенными до крайней степени отчаяния и озлобления крестьянами. Товарищей Бернадского перебили, а самого Исаака привязали за ноги к согнутым березам и разорвали надвое. Вскоре дети этих крестьян останутся без хлеба, начнется организованный властями Голодомор, который унесет миллионы жизней. Рушился многовековой уклад, и кто-то должен был ответить за это. Исаак верил в торжество мировой справедливости, и принял за свою веру мученическую смерть.

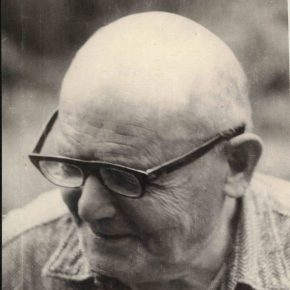

Наши большие, если судьба оказывается милостива к ним, живут долго. Братья моего деда: двоюродный брат Семен Борисович и родной — Владимир Абрамович разменяли десятый десяток. Семен в свои девяносто четыре держится молодцом. В Казани он был известным врачом-инфекционистом, его знал весь город. Но когда бывший фронтовик и член партии вместе с семьей эмигрировал в Америку в конце семидесятых, упоминать его имя было уже небезопасно. Я запомнил его очень спокойным, немногословным, интеллигентным, подтянутым. В шестьдесят лет Семен Борисович сдал в США экзамен на право заниматься врачебной практикой. Случай этот сам по себе уникален.

Бабушка по линии отца Анна Ароновна и бабушка по линии матери Гитель Ефимовна, которую в детдоме переименовали в Катю, так же преодолели девяностолетний рубеж, но их уже нет на свете.

Родители бабушки Кати ушли из жизни в 1921-ом году. Моя прабабушка Эстер-Хана Фудим отправилась менять вещи на муку, а воротилась с сыпным тифом. Ее привезли в телеге соседи. Умирала она на полу. Класть на постель мою прабабушку побоялись. Она могла заразить девочек: Эстер-Хана была матерью шести дочерей. К ее мужу Иоахиму, человеку крутого нрава и отменного здоровья тиф не пристал, но Иоахим затосковал так, что просто исчез с этой земли. Что с ним случилось мы не знаем. Тело его так и не нашли.

Пятилетней Катюхе дало путевку в жизнь государство рабочих и крестьян. Бабушка вспоминала, как она вдруг оказалась на берегу моря. Ярко светило солнце. Десятки воспитанников детдома бросились в воду. Она устремилась за ними, и в воде ее затоптали. Спас Катю какой-то красноармеец, случайно проходивший мимо. Красноармеец ее откачивал, а разновозрастная ватага бритоголовых детей обступала их притихшим кружком.

В честь бабушки Кати я назвал дочь, в честь дедушки Миши — старшего сына, а в честь Семена Борисовича – младшего.

Как-то мой семилетний сын сидел и грустил. Перед ним стояла пустая чашка.

— Папа, помоги мне, — возвел он на меня круглые глаза. — Почему у меня плохое настроение?

— Как тебе помочь?

— Я не знаю, — пожал он острыми плечами.

Тогда я сказал:

— Представь себе, что ты — чашка.

— Это неприлично, — поморщился Семен и даже отодвинулся от стола.

— Ну ладно, не представляй.

— Нет, я представил, — нахмурил брови.

— Хорошо. Чашка пустая. Ты заметил?

— Ну заметил, заметил, — терял он уже всякое терпение.

— Внутри чашки воздух, правильно?

— Ну правильно, правильно.

— А воздух в чашке это тоже чашка?

Семен заглянул в чашку, подумал и сказал:

— Ну да. Воздух в чашке это тоже чашка.

— Хорошо. А если чашка, не дай бог, разобьется. Упадет со стола и разобьется. Что тогда станет с воздухом?

— Воздух выживет! – заявил он.

— Прекрасно! А теперь скажи. Ты кто? Чашка, которая может разбиться, или воздух в чашке?

— Я воздух! — отрезал Семен.

— Как настроение?

— Хорошее! – подскочил сын и начал носиться по кухне. — Папа, а почему у меня хорошее настроение?

Я верю, что когда-нибудь он тоже станет большим. И он передаст по наследству свою пока еще наивную, детскую веру в то, что он воздух, а не чашка. А уж как он ее передаст, и как он укрепится в ней, я не знаю. Но я верю в это. Так мне подсказывает сердце.

Декабрь, 2016