На Арбате и у Пяти углов

Предисловие автора

Вот уже несколько лет я пишу свои воспоминания о родителях. Переписываю заново то, что написала раньше. Перечитываю. Многое кажется мне неполным, потому что не обо всем в судьбах дедушек и бабушек, да и моих отца и матери тоже, я имею достаточно полное представление.

Почему я так мало интересовалась их жизнью, когда они были рядом? Не спрашивала, как они росли и мужали, как принимали важные решения, добивались успеха или испытывали разочарования. Наконец, как переживали исторические события. Революции и войны. Перемены общественного строя. Новую жизнь детей.

Пока мы молоды, нас гораздо больше волнуют собственные переживания, чем родительские радости или беды. Но проходит время, и вдруг осознаешь, что спрашивать уже слишком поздно, родные люди ушли навсегда. Вот почему приходится рыться в исторических документах, изобилующих чужими исследованиями, рассказами очевидцев – всем, чем полон сейчас Интернет. Без обстоятельств общей истории трудно бывает понять мысли и поступки даже самых близких.

То, что нахожу, я сверяю с тем, что помню сама. Но память – капризная особа, иногда подводит. В сотый раз я проверяю себя, сравниваю свои старые, но живые до сих пор ощущения, с теми, о которых читаю в чьих-то опубликованных мемуарах. Чужие воспоминания порой волнующе интересны. И поток их, начавшийся давно, не иссякает до сих пор.

Так, может быть, вообще не стоит на фоне большой литературы выступать со своими малыми литературными попытками?

Не раз в минуты сомнений я спрашивала себя: зачем вообще взялась за свои рассказы. Стоит ли так упорно тратить подаренное судьбой время на переживание прошлого вместо того, чтобы писать, например, как обычно, об искусстве?

И отвечала, что стоит, потому что движет мной не просто любование прошлым, а с годами осознанное чувство долга. Я должна рассказать о тех, кто отдал свою жизнь двум поколениям детей, родившихся в 1910-х и 1920-х годах. Этих родителей дети нынешнего века совсем не знали. А ведь это те скромные, честные люди, кто достойно пережил время, вошедшее в общую мировую историю как страшное время диктатуры Сталина и его наследников. Это время давно позади, но о нем нельзя забывать.

Уверена, что не только я, многие мои сверстники с благодарностью вспоминают о родителях. Эти отцы и матери, дедушки и бабушки вырастили нас, преданно и бескорыстно любили. Мы тоже любили их, иногда неумело. Подчас, сами того не замечая, причиняли им боль. Порывали с корнями в поисках собственного пути. Они ушли, когда были гораздо моложе, чем мы, нынешние. И память о них с годами становится все требовательнее и дороже.

Как они жили – свидетели трех войн и трех революций, вольные или невольные участники того, что называлось строительством социализма? Сейчас, августе 2022 года, когда я давно уже живу в другой стране, мне необходимо как можно лучше понять их, увидеть себя рядом с ними.

Я вновь и вновь перечитываю написанное ранее. Что это? Некий род покаяния? Может быть.

Да, именно так я вспоминаю город, где выросла, а в тяжкие годы войны оставила его навсегда. О том Ленинграде, с его особой историей, теперь хочется говорить с нежной любовью. Нельзя обойти молчанием и перепутья собственной жизни, лежавшие порой далеко от родного гнезда: все они так или иначе, рано или поздно вели к родителям. И нужно написать о родных и друзьях, которые временами заменяли мне родительскую поддержку.

Вспоминая о своем детстве и юности, я, возможно, слегка идеализирую милые мне образы старших. Так многие из нас на склоне лет, особенно остро ощущая тяжесть потерь, пытаются восполнить то, что по легкомыслию молодости не додали родителям, пока они были живы и жаждали нашей ласки и одобрения. Их жизнь и характеры теперь представляются нам в романтическом свете, и думается, они вполне заслужили именно такую дань потомков.

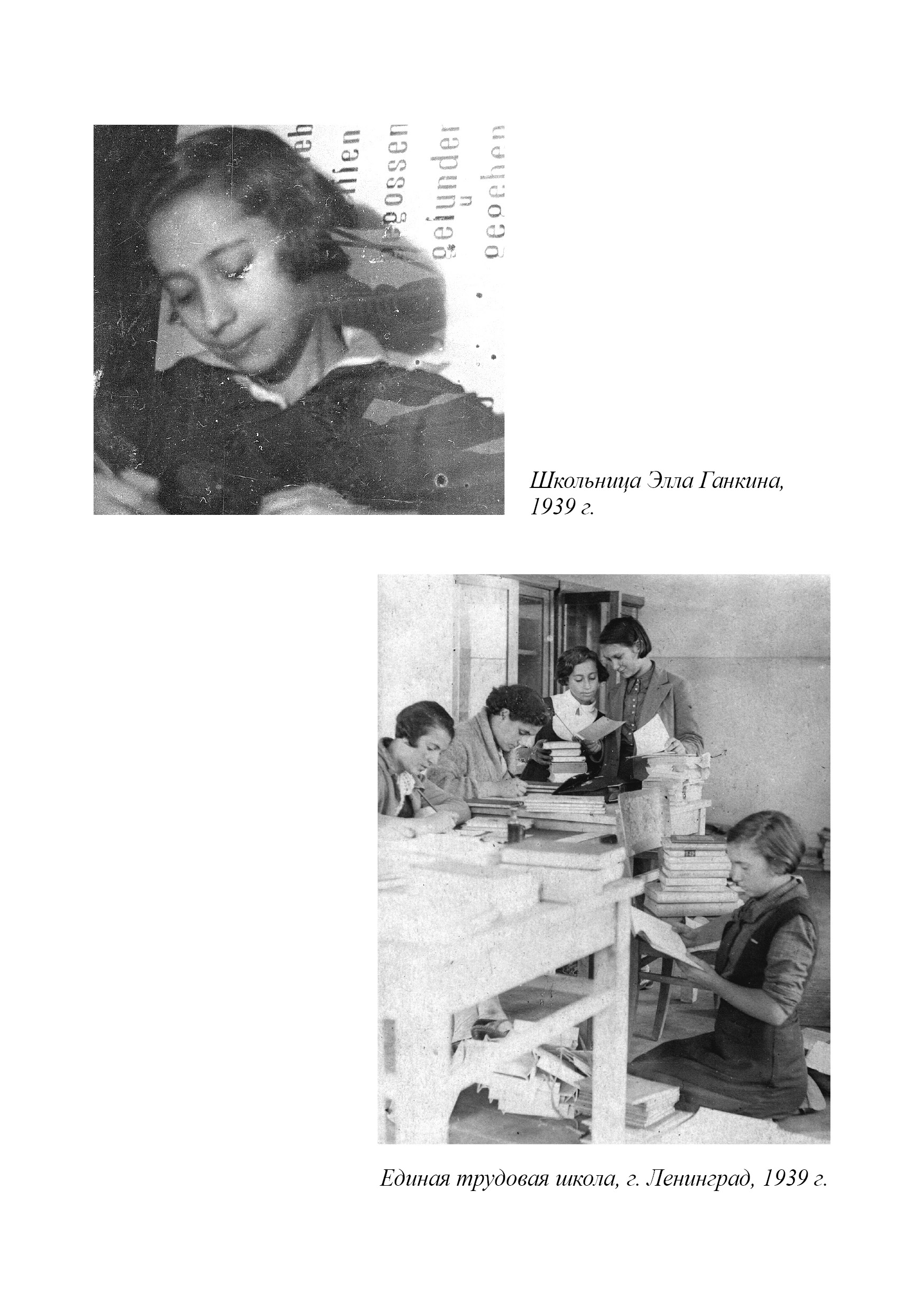

Элла Ганкина

Часть первая

Давно прошедшее

В низинной части Преображенского еврейского кладбища, недалеко от линии Октябрьской железной дороги, за скромной оградой находятся могилы моих родителей. На мраморной доске в изголовье надгробия начертаны имена и даты: Михля Ганкина, 1892–1958, и Залман Ганкин, 1889–1966. Бывало, приезжая из Москвы, я боялась не найти это место, хотя хорошо знаю, что идти надо мимо старой полуразрушенной синагоги и памятника скульптору Марку Антокольскому – тогда наверняка не заблудишься.

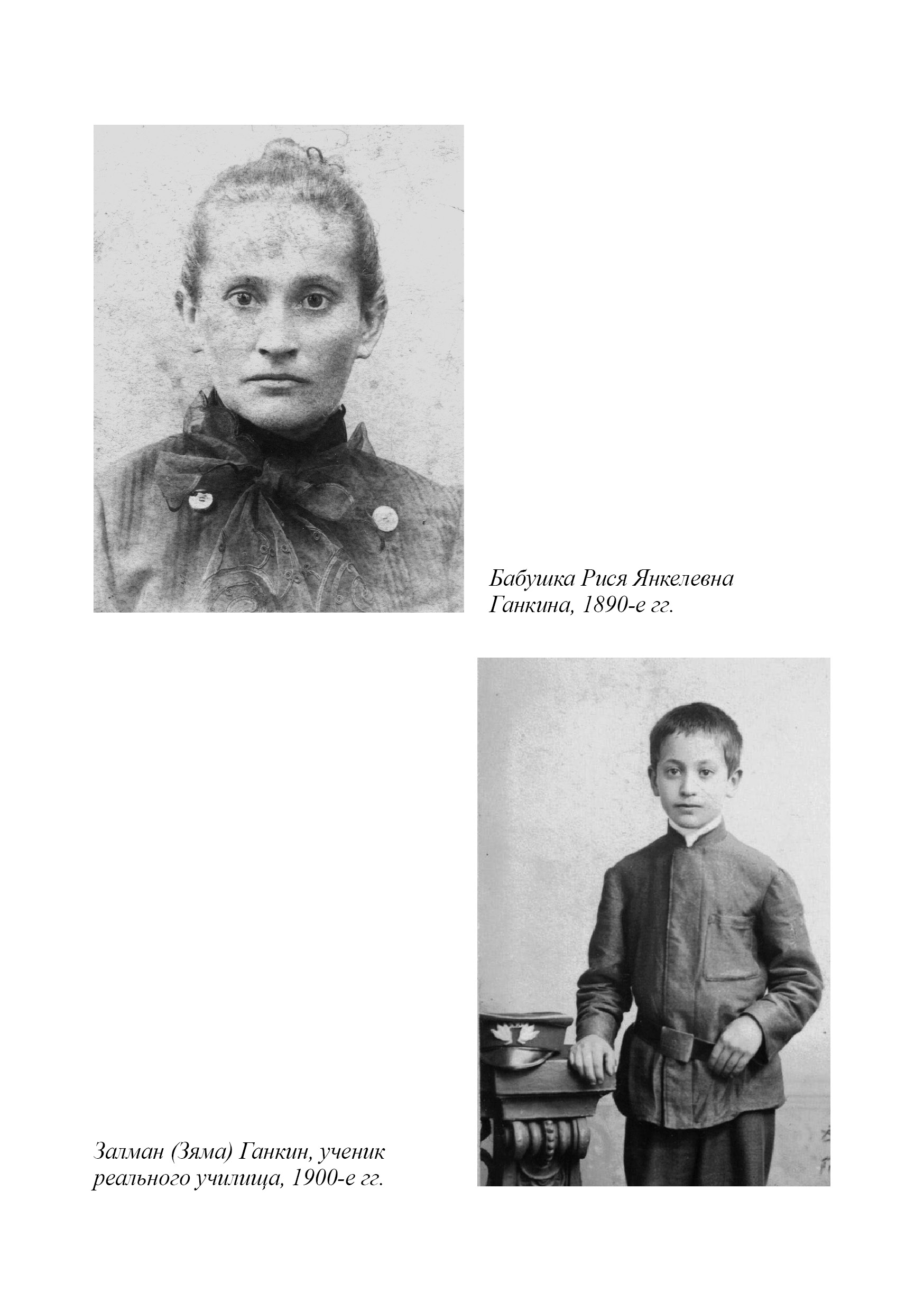

В другой стороне кладбищенских аллей, более сухих и ухоженных, под высокой толстой березой покоится наша «маленькая бабушка» Шейна Берковна Дорошева – мамина мама. Могилу папиной мамы – Риси Янкелевны Ганкиной (которую мы, дети, называли «большой бабушкой») после войны найти не удалось. Возможно, она осталась в той стороне кладбища, что вообще не сохранилась после Второй мировой войны и ленинградской блокады.

Давно не была я на старом кладбище. В короткие побывки замечала, как оно ветшает, как весенняя талая вода и осенняя грязь пригородной распутицы все ближе подбираются к захоронениям.

После эвакуации из блокадного города в феврале 1942 года и недолгого пребывания на Урале я жила в Москве и лишь ненадолго приезжала в Ленинград. Могилы наших родных постоянно навещали моя старшая сестра Наденька и ее дочка Оленька – единственная моя племянница. Потом и они оставили родной город. Оля еще в 1970 году уехала в Киев к мужу Ивану Дмитриевичу Родичкину. Оба успешно работали там архитекторами. Мы все любили их небольшую квартирку в центре Киева, их руками построенный дом в селе Жовтнéво Житомирской области. Ездили туда летом из Москвы отдыхать с подрастающими детьми. Но вот пришла чернобыльская катастрофа, и не стало Вани. Он скончался в 2000 году от лейкемии. Оля продолжала жить и работать одна.

Наде было уже за девяносто, когда дочь решила забрать ее к себе в Киев. И моя сестра вернулась в город, где родилась. Там она и похоронена в 2006 году рядом с Ваней.

Время неумолимо. В своем беге в будущее оно легко оставляет позади то, что еще недавно было настоящим. Преображенское кладбище привели в порядок, укрепили землю в низине, обновили оформление стареньких могил. Ветхие ограды вовсе убрали. Благотворные изменения коснулись и родительского захоронения. Оля позаботилась о том, чтобы вместо прежних громоздких раковин и обветшавших мраморных досок на новом подиуме поставили спроектированные ею две гранитных плиты. На темно-сером, почти черном граните заново выгравированы имена и даты жизни супругов Ганкиных.

В нынешнем Санкт-Петербурге (это старинное имя вернули городу 6 сентября 1991 года) от рода Ганкиных-Дорошевых и от семьи Ганкиных не осталось никого. Мои дедушки – Элий Дорошев и Залман Ганкин – умерли гораздо раньше своих жен. Я знаю о них только по рассказам старших.

* * *

Несмотря на чисто провинциальное еврейское происхождение, свой дом в первые десятилетия ХХ века – в Москве, затем – в Петербурге-Петрограде – родители смогли устроить на буржуазный манер. Я родилась в маминой спальне, в большой, красиво обставленной квартире, где желанной новорожденной отвели просторную, светлую детскую комнату с белой мебелью и фигурной лепниной на потолке.

Наш дом номер 24 по Загородному проспекту был построен финской акционерной компанией (возможно, по проекту Рихарда Нирнзее) перед Первой мировой войной у знаменитых Пяти углов. Во время военных действий в нем размещался госпиталь, и говорили, что сама вдовствующая императрица Мария Федоровна навещала здесь раненых.

Теперь, когда я живу в Иерусалиме и меня окружает уникальная атмосфера древнейших памятников и событий мировой истории, облик Петербурга начала ХХ века встает перед мысленным взором с особенной своей прелестью и красотой. Исторические катаклизмы, связанные с революциями, не щадили его родословную, но коренные жители всегда оставались приверженцами деяний Петра-основателя, долго называя его не иначе как Петром Великим. И пусть читатель не посетует на то, что свои рассказы я начинаю с города моего детства.

Незадолго до моего рождения Петроград стал Ленинградом, но революционные переименования и города, и улиц не заставили петербуржцев забыть исконные издавна любимые названия. От Пяти углов было рукой подать до многих достопримечательных мест. До Литейного и Невского проспектов, до Александринского театра и Публичной библиотеки, до лучшего в городе Кузнечного рынка, куда съезжались со своими товарами торговцы не только из близлежащих городков и деревень, но даже из Великого Новгорода и Псковщины. И никто из нас не называл Невский проспект именем «Двадцать пятого Октября», Чернышев переулок – «Переулком Ломоносова», а Садовую улицу – «Улицей 3-го июля». Долго говорили: Царскосельский, а не Витебский вокзал, Обуховская больница, а не больница Военно-медицинской академии. Напротив нее находился когда-то знаменитый Семеновский плац – мрачное место казни первых революционеров – петрашевцев и народовольцев, позже превращенное в ипподром. Здесь построили в начале 1960-х годов новый Театр юного зрителя, но и тут название «Пионерская площадь» не прижилось у старожилов.

Весь уголок старого Петербурга вокруг Пяти углов славен многими именами и событиями в истории города. Никогда не менял своего старинного имени Загородный проспект, на котором стоит до сих пор наш дом. Он получил это название от Загородной дороги, которая в начале XVIII века была еще пешеходной тропой от «Невской першпективы» в Екатерингоф – поместье второй жены Петра Первого – Екатерины Алексеевны. В 1739 году Комиссия о Петербургском строении дала дороге имя «Загородной улицы». Вдоль нее шли огороды, разбивались сады, строились дачи. Отсюда, век спустя, взяла свое начало железнодорожная ветка в летние резиденции монархов – Павловск и Царское село. Эту первую в России железную дорогу проложили по указу царя Николая I, и в 1837 году построили Царскосельский вокзал. Много позже, с увеличением железнодорожных направлений на Запад, его назвали Витебским.

Задолго до этого, по градостроительному плану Петра Первого три прямых луча – Невский проспект, Адмиралтейская перспектива и Вознесенский проспект – шли на Загородную дорогу от набережной Невы, где стояло первое деревянное строение Адмиралтейства с корабельной верфью.

Солидное каменное здание, спроектированное архитектором Андреяном Захаровым, построили гораздо позже, в 1823 году. Это его венчает знаменитый кораблик-флюгер, издали хорошо видный отовсюду.

По мере застройки левого берега в сторону Смольного монастыря район Литейно-пушечного двора стал началом постепенно расширявшегося Артиллерийского ведомства. Оно позднее раскинулось вдоль Литейного проспекта вплоть до проспекта Невского.

Как раз на продлении Литейного, уже в округе Загородной дороги, образовалось одно из городских поселений – Придворная слобода. Тут в 1708 году на площади, названной Торговой, поставили первую деревянную Владимирскую церковь. Отрезок дороги от церкви до перекрестка проспектов Невского и Литейного назвали Владимирским.

От площади, где стояла церковь, теперь начинался прямой путь к дальним окрестностям, возникали все новые и новые городские строения, и бывшая Загородная дорога стала Загородным проспектом.

Первыми прихожанами Владимирской церкви были придворные ремесленники, о чем до сих пор свидетельствуют названия окружающих ее улиц и переулков. Это Колокольная, Стремянная, Ямская и Разъезжая. Переулки: Хлебный, Свечной, Поварской и Кузнечный.

В 1741 году по проекту архитектора Михаила Григорьевича Земцова, ученика и помощника Доменико Трезини, любимого архитектора Петра, на месте деревянной постройки возвели каменный храм, которому также дали имя – Владимирский. Его строительством руководил сын Доменико Трезини – Пьетро.

Начиная с 1747 года церковь достраивали почти все известные архитекторы Петербурга: в 1766 году утвержден был проект Антонио Ринальди, с 1783 года строительством руководил Иван Евгеньевич Старов. Строилась и колокольня собора. В 1791 году по проекту Джакомо Кваренги построили два яруса. Третий ярус возвели в 1848 году по проекту Луиджи Руска.

Много успел пережить Владимирский собор: пожар, приостановку строительства и его возобновление, разнообразные усовершенствования. Этот солидный архитектурный комплекс с небольшим, но прекрасным садом стал любимым храмом горожан. Из царской домовой церкви Аничкова дворца на Фонтанке сюда перенесли золоченый иконостас с богатой резьбой по дереву. Так собор стал одним из значительных памятников петербургского зодчества и благодаря колокольне – одним из заметных высотных ориентиров города.

Постепенно обрастая постройками, Загородный проспект привлекал все больше жителей. Его полюбили литераторы, художники, музыканты и прочая неремесленная и нечиновная публика. Еще в конце XVIII века здесь поселился поэт и драматург Василий Васильевич Капнист. Местность от церкви вдоль проспекта была, как вспоминают первые историки Петербурга, особенно богата садами. В одном из домов с большим садом жил композитор Михаил Иванович Глинка.

Чьи только имена не сохранила историческая память Загородного проспекта… Прямо напротив собора, в доме купца Тычинкина номер 1, квартировал друг Пушкина поэт Антон Антонович Дельвиг в пору, когда он издавал свою «Литературную газету» и альманах «Северные цветы». Здесь бывали Пушкин, Жуковский, Одоевский, Баратынский, многие их современники-музыканты. Рядом, на Владимирском проспекте, в доме Балашова за номером 4, еще раньше, в 1812 году, жил Константин Николаевич Батюшков.

Считается, что Пушкин посещал цирюльню на углу Загородного проспекта и Разъезжей, захаживал к другу Кюхельбекеру, который неподалеку, на Кабинетской улице, преподавал в известной в городе мужской гимназии. На месте стариной цирюльни долгие годы работала парикмахерская. Рядом с ней в доме номер 3 по Разъезжей улице разместилась немецкая гимназия. Через много лет здесь открылась 1-я советская трудовая школа, где мы с сестрой учились.

А в давние времена на Загородном в квартире живописных дел цехового мастера Ширяева обитал крепостной художник Тарас Шевченко до его выкупа из крепостных и поступления в Академию художеств. Говорят, что Достоевский писал «Белые ночи» в доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка. И жил писатель совсем недалеко от Загородного, на углу Ямской улицы и переулка Кузнечного.

На углу Загородного проспекта и Разъезжей улицы помещалась редакция Некрасовского «Современника». Здание сохранилось и в советские времена. Здесь устроили почтовое отделение. Многие годы мы получали тут почту. Отправляли письма и телеграммы, посылали посылки. В большой, довольно светлый почтовый зал на втором этаже, со времен Некрасова – не иначе, вела старая скрипучая деревянная лестница. Почтовому отделению присвоили номер «2», что придавало ему определенную значительность: номер «1» имел Главный ленинградский Почтамт.

В детстве я понятия не имела об истории нашей улицы, но чем больше взрослела, чем реже бывала в родном городе – тем больше им интересовалась. И любая историческая мелочь казалась важной для понимания атмосферы, которая окружала моих родителей и незримо формировала меня. Проходя по Загородному проспекту, я словно прикасалась к его духовной истории, отразившейся в личностях давно ушедших знаменитых петербуржцев.

Рядом с нашим домом, в номере 22, жил известный врач Сергей Петрович Боткин. В доме 28 в период активного строительства доходных домов поселился композитор Римский-Корсаков, и его квартира быстро стала центром музыкальной жизни Петербурга. На его знаменитые вечера собирались лучшие музыканты России. Здесь встречались Глазунов и Танеев, Скрябин и Стравинский, пел Шаляпин, бывали критик Стасов и художник Врубель с женой – певицей Надеждой Ивановной Забелой-Врубель.

Постепенно именно такие четырех- и пятиэтажные дома вытеснили тут постройки и сады XVIII–XIX веков. Тогда-то и образовался перекресток четырех улиц: Чернышева переулка, улиц Троицкой, Разъезжей и Загородного проспекта. Место получило название Пяти углов. К этому времени от зеленого богатства всей округи почти ничего не осталось. Надвигалось новое, XX столетие, со своей архитектурой, своим стилем городского существования.

В «Шуме времени» – этом уникальном образце прозы Осипа Эмильевича Мандельштама – я нашла несколько неслучайных упоминаний о Загородном проспекте, каким был он в начале XX века. Там в одном из больших доходных домов находилось Тенишевское училище, где будущий поэт учился с 1900-го по 1907-й годы. На Загородном снимали квартиру его родители. Здесь жил родственник по матери Семен Афанасьевич Венгеров – известный историк русской литературы и автор «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых». Ностальгические воспоминания поэта о раннем петербургском детстве окрашены впечатлениями семи- или восьмилетнего мальчика Мандельштама о священном и праздничном для него массиве Петербурга, чьи «гранитные и торцовые кварталы», это «нежное сердце города», созерцал он восторженно на прогулках с няней. Тут упоминает он Большую Морскую, торцовую набережную Мойки, Крюков канал и голландский Петербург, конные памятники, кариатиды Эрмитажа на таинственной Миллионной. Маршруты, знакомые каждому, кто вырос в этом особенном и неповторимом окружении. И не так уж они далеки от нашего Загородного проспекта.

Возможно, покупая квартиру, мой папа еще не знал всех исторических подробностей возникновения и роста проспекта, так же как имен знаменитых жителей. Но его привлекли удобства и современный облик солидного дома номер 24. Чем-то он мог напоминать ему московский дом в Кривоарбатском переулке 3, тоже построенный в стиле модерн, где наша семья жила с 1918-го по 1923-й год. Только по сравнению с кривыми Арбатскими переулочками Загородный проспект был прямой, и венчала всю перспективу колокольня Владимирского собора.

Я хорошо знаю и люблю этот внушительных размеров белокаменный храм с золотым верхом колокольни и главок, изящными деталями главного фасада. Сейчас действующий собор прекрасно отреставрирован и включен в туристические путеводители как одна из достопримечательностей современного Санкт-Петербурга. А в моем ленинградском детстве стоял он заброшенный и мрачный. Жестокое разграбление церковных реликвий и дорогого внутреннего убранства началось в 1922 году. И еще долго няни, гуляя с детьми в тенистом скверике за чугунной оградой, крестились, с тоской глядя на запустение, вздыхали, проходя мимо окон и дверей, заколоченных грубыми и серыми от времени досками.

Мое самое раннее воспитание родители доверили, как это бывало тогда в состоятельных еврейских семьях, замечательной русской няне, православной христианке Наталье Алексеевне Лаврентьевой. Мы с ней тоже гуляли в этом святом для нее месте. Весной и летом в скверике на скамейках сидели приветливые старушки, степенно переговаривались между собой. Около них тихо играли дети. Снаружи за оградой было людно и шумно, тренькали трамваи, на остановке толпился народ. С Кузнечного рынка сюда, на трамвайную остановку, спешили хозяйки с кошелками, жители пригородов с бидонами и мешками. Трамвай шел отсюда к Финляндскому вокзалу. А оттуда, с финской стороны, рано утром приезжали веселые краснощекие финки-молочницы. Они разносили по домам нашей округи свежее молоко, творог и сметану и до полудня возвращались домой.

Весь угол вдоль церковного ограждения занимали лотки петербургских букинистов. Книголюбы и студенты жадно рылись в развалах старых книг. Веселые разносчики с деревянными подносами на лямках тут же продавали горячие бублики.

На Загородном проспекте действовала в ту пору только маленькая домашняя церковь, каким-то образом уцелевшая во время повсеместной борьбы с религией. Она находилась в одном из двухэтажных строений, окрашенном в темно-зеленый цвет, кажется, под номером семь. Стояла она незаметная, без паперти, со входом прямо с панели. Потому, скорее всего, и уцелела.

Возвращаясь из садика при соборе, мы с няней иногда заходили внутрь. В маленькой церкви было уютно, пахло тающим воском, мерцали огоньки лампад. Няня ставила свечки за упокой души двух ее сыновей – георгиевских кавалеров, погибших в Первой мировой войне, целовала икону Богородицы. Тем и кончалось наше недолгое посещение.

Няня сама никогда не заводила со мной разговоров о Боге. На мои вопросы о нем отвечала просто, в меру доступности детскому пониманию. Так что у меня в воображении постепенно сформировался образ доброго высшего существа, которое все может и все видит, глядя на людей со своих заоблачных высей. И потому, знала я от няни, надо и мне быть доброй, правдивой, любить близких и не совершать дурных поступков.

Мама безмерно уважала няню и доверяла ей. Она не препятствовала моему эпизодическому знакомству с православным церковным таинством, понимая, что когда я вырасту – сама разберусь в сущности веры. К празднику Православной Пасхи мама пекла для няни душистые, румяные куличи. С утра к няниному возвращению из церкви для нее в столовой накрывали стол, на нем ставили сладкую пасху в деревянной форме с вырезанными буквами «Х» и «В», освященный кулич и крашеные яйца.

В раннем детстве я много хворала, Наталья Алексеевна проводила со мной дни и ночи. Ей было лет шестьдесят, когда она появилась в доме, совершенно седая, уже согнувшаяся под тяжестью пережитого, но необыкновенно приветливая, с неспешной мягкой походкой. Мы обожали друг друга. Ее светлое лицо с глубокими морщинками и всегда улыбчивым беззубым ртом казалось мне милее всех других лиц. Я любила утром забираться к ней в постель, играть длинной серебряной цепочкой нательного крестика. Слушая нянин нежный шепот, гладила ладошкой ее белые волосы и светлый пушок впалых старческих щек, синие жилки на натруженных руках. Сама я называла Наталью Алексеевну нежным придуманным именем «Нянинька». Она вполне заменяла мне общение с родителями. От нее, во время прогулок по нашей улице, я получала свои первые знания о внешнем мире.

На углу нашего проспекта и Разъезжей улицы, неслучайно получившей это свое название, день и ночь стояла тогда цепочка бывалых извозчиков. В черные коляски на рессорах, с верхом, который поднимался или складывался гармошкой, запрягались бойкие лошадки. Извозчики по-хозяйски сидели на козлах в толстых армяках, а зимой в тулупах и залихватских шапках. Хлопали огромными рукавицами, громко покрикивали, зазывая седоков проехаться за гривенник или пятиалтынный. По булыжной мостовой Разъезжей подкованные железом лошадиные копыта громко цокали, выбивали из камней голубые искры. На деревянных торцах Загородного проспекта звук становился глухим и деликатным.

На нашей стороне проспекта, близко к Разъезжей, находилась небольшая булочная. Дверь ее распахивалась с громким стуком, и на волю вылетал теплый запах хлеба и сдобы. Пекарня находилась за внутренней дверью позади прилавков. Первого марта, когда уже с крыш падала и звенела капель, а под ногами блестели лужицы, в знак прихода весны тут пекли «жаворонков»: сладкие булочки-птички с изюминкой-глазом. Мы с няней покупали несколько штук и заворачивали их в прихваченное из дому полотенце, чтобы пахучие птички не остыли. Съесть жаворонок на улице няня не разрешала: он считала, что это противоречило хорошему воспитанию.

Местом моего особого притяжения была москательная, или как ее у нас называли – керосиновая лавка. Она располагалась на другой стороне проспекта. В ее нижнее помещение вели несколько каменных ступенек.

В слабо освещенном подвальчике копошились люди, двигался огромный черпак, виднелась большая воронка. Это хозяин наливал покупателям жирный, пахучий керосин. Кроме него продавали знаменитое «мраморное мыло» – белое с синими узорами, уголь и разные скобяные товары.

Войти в этот таинственный полумрак было еще заманчивее, чем в булочную. Но няня считала, что в лавке слишком тесно и грязно, а в больших окнах-витринах можно увидеть все самое интересное из того, что есть внутри. Действительно, здесь, на свету, особенно ярко сверкали оцинкованные ведра, корыта, громоздились щетки и швабры, змеились веревки и мочалки, горки угля выглядывали из плетеных лыковых мешков. Таким вот углем у нас дома каждый вечер топили самовар.

Родители одевали меня очень красиво. Белая длинношерстная шубка из меха ангорской козы и белая шапочка с мохнатым помпоном зимой вызывали восхищение прохожих. Светлое осенне-весеннее пальто с большими красивыми пуговицами портниха сшила точно по моей маленькой фигурке. Отдавалась дань модным еще в те годы матросским костюмчикам с большим квадратным воротником, но платья предпочитали нестандартные. Лакированные туфельки прятались для гулянья по улице в суконные ботики.

Конечно, все это никак не вязалось с нечистотой москательных товаров. Другое дело – чистый гастрономический магазин. Туда мы иногда заходили по поручению мамы.

Он находился на углу Загородного проспекта и Чернышева переулка, рядом с керосиновой лавкой. Всегда ярко освещенный, красовался своими богатыми витринами. Здесь продавалось свежее мясо и разного рода гастрономия. Его хозяина – таинственного для меня могучего человека по фамилии Лютов – уважали все покупательницы Загородного проспекта.

К Лютову ходили за провизией – теперь редко услышишь это старинное «вкусное» слово. Дома говорили: «надо пойти к Лютову», «спросить у Лютова» «это надо покупать только у Лютова» – как будто от него зависело все наше продовольственное хозяйство.

Полный, улыбчивый и уверенный в своем могуществе, он не стоял за прилавком. К своим постоянным клиентам выходил поздороваться из собственного кабинета. Покупательниц почтительно называл «мадам».

Толстые, красиво перевязанные колбасы, гигантские ожерелья сосисок, головки всевозможных сыров, сияющие слезой в своих дырчатых надрезах, желтое сливочное масло в маленьких аппетитных бочонках – все притягивало глаз своей свежестью и изобилием. В красивых расписных жестяных банках продавался чай.

Мы с няней не спеша прохаживались по улице, и она, казалось, тоже двигалась нам навстречу. Шел веселый парень – трубочист со следами сажи на лице и на руках. Точно такой, как на картинке в одной из моих детских книжек. С длинной ложкой-черпалкой, проволочной кисточкой за спиной и большим мотком веревок, перекинутым через плечо.

Он был желанным гостем в домах, где топились печи. Даже там, где как у нас, работало паровое отопление, на кухнях еще действовали старинные дровяные плиты, дымоходы требовали чистки. Повстречать трубочиста считалось доброй приметой.

Попадались навстречу всякие прохожие, спешили служащие, сновали хозяйки с корзинками и кошелками, шел точильщик со станком на плече, торопились важные лудильщики кастрюль. Медную кухонную утварь полагалось время от времени обновлять. Лудильщики сразу заходили во дворы, где находилась для них работа.

Важные дворники с номерными бляхами на белых фартуках, с огромными метлами в руках, как стражи, стояли у ворот каждого дома или сидели на гранитных тумбах, разглядывая проходящих. К таким – врытым в землю тумбам – когда-то привязывали лошадей, а теперь они служили сиденьями.

На ночь дворники запирали ворота и калитки. Жители домов, приходившие поздно ночью, звонили в звонок дворницкой. Отпирая заветный вход во двор, заспанный страж получал в благодарность гривенник или два. В те годы еще в ходу был медный грош, только купить на него было нечего. Со временем такса за ночной дозор дворников все росла, и плата доходила до полтинника, а то и рубля.

Мы с няней с уважением относились к дворникам, миновали их и шли дальше, поглядывая на встречных. Няня учила смотреть на людей деликатно, любопытный взгляд она считала невежливым, а если мне улыбались – нужно было обязательно улыбнуться в ответ. Иногда нам встречались знакомые, и мы обе приветливо с ними здоровались.

Реже появлялся и быстро проходил старый батюшка из нашей маленькой церкви. Его черная сутана и длинные, развевающиеся на ветру волосы, почему-то пугали меня. Няня, завидев батюшку, молча наклоняла голову, а мне велела держаться за пуговицу на пальтишке. Почему-то считалось, что такая встреча и этот странный ритуал с пуговицей хранят дитя от дурного глаза.

Дома нас ждали любимые книжки. Их приносил папа – все знаменитые создания Чуковского и Маршака, художников Лебедева и Конашевича, Анненкова и Чехонина. «Мойдодыр», «Вчера и сегодня», «Цирк», «Мороженое», «Книжка про книжки», «Пожар»… Они лежали на моем детском столике. Прекрасные яркие картинки, простые, быстро запоминающиеся стихи. И в них меня, как на улице, почему-то особенно волновали вещи. Наверное, всякий ребенок через малые вещи осваивает большой мир.

«Лампа керосиновая, свечка стеариновая…»

Или:

«Лампа плакала в углу

За дровами на полу…»

Я жалела старую лампу – ведь в нашей домашней кладовке тоже в бездействии стояла такая. Электрический свет сделал ее ненужной.

Вот на картинке ручка с пером. И они устарели. Вместо них стрекочет новомодная красавица: пишущая машинка. Ровными черными буковками аккуратно и быстро выводит слова. На картинке в моей любимой книжке «Вчера и сегодня» она стоит точно так, как у папы в кабинете на письменном столе. Так верно разглядел все это художник Лебедев, будто сам побывал в нашей квартире.

Разные лики городской жизни, все, что случалось за пределами нашей улицы, меня тревожило. Где-то за оградой Таврического сада разворачивалась драма мальчика-грязнули из книжки «Мойдодыр», там расхаживал по панели (в Петербурге панелью назывался тротуар) сам Крокодил, строгий ревнитель чистоты и порядка.

А в другом краю города – тревожно.

«На площади базарной, на каланче пожарной

Круглые сутки дозорный у будки…» – уже с этих слов охватывает мою детскую душу страх: наверное, случится пожар! И все из-за непослушной девочки Тани! Я сердилась на Таню: ведь послушание занимало одно из важнейших мест в няниной шкале нравственности. Было страшно, и в то же время хотелось еще и еще раз смотреть на тревожащие картинки – так притягателен был могучий Огонь.

В цветных рисунках Конашевича оживали те места, до которых мы на прогулках своих не добирались. Звонкое, непонятное слово «каланча» очень нравилось. Скорее всего, пожарное депо стояло не очень далеко от нашей улицы, может быть, на площади Сенного рынка. Что до огня, то он у нас тоже разгорался и гудел на кухне в большой дровяной плите, облицованной белым кафелем. Огонь бежал, завывая, под конфорками. Но тут хозяйничали только умелые взрослые. Мне даже близко к горящей плите подходить не разрешалось. Значит, и пожара быть не могло.

Незабываемые книжки служили еще нескольким поколениям детей в нашей семье. На всех красивых обложках внизу стояло заманчивое слово: «Радуга». Так называлось издательство, где они выпускались.

Папа, вероятно, был знаком с хозяином «Радуги» – Львом Моисеевичем Клячко. Дома я часто слышала его имя. Пройдут долгие годы, и я узнаю много интересного об этом замечательном человеке.

Найдутся исследователи, которые восстановят яркую картину его деятельности. Напишут о том, как он молодым еще в царской России пробивался в журналистику сквозь препоны черты оседлости, находился под слежкой царского департамента полиции.

Как, наконец, он в трудные для советской России годы создал частное издательство «Радуга», издавал там не только детские книжки, но и «Еврейскую летопись», где выступал и как издатель, и как автор.

Одновременно с «Радугой» Государственное издательство в Ленинграде тоже издавало книги для детей. Рядом с такими яркими и звонкими изданиями Маршака и Лебедева, как «Цирк» и «Мороженое», с волнующим «Пожаром», – незаметная на первый взгляд и почти монохромная книжка «Наша Кухня» нравилась мне не меньше, а может быть, даже больше.

Потому ли, что в ней опять-таки жили знакомые домашние вещи? Не знаю. Детские вкусы и пристрастия бывают порой необъяснимы. Большие кастрюли на полках, ступка с пестиком, блестящая разливательная ложка с моей любимой лапшой…

«Висит лапша на ложке,

Свесив ножки…»

Этот рисунок я готова была разглядывать бесконечно и бесконечно повторять простые две строчки-подписи под ним.

Конечно, тогда я понятия не имела о том, что передо мной единственные стихи, написанные для детей молодым Николаем Чуковским, что автором иллюстраций к ним был Николай Федорович Лапшин.

Стихи, может быть, и уступали творениям Маршака, но рисунки завораживали своей простотой и точностью.

Через много лет, когда уже не будет в живых ни Маршака, ни обоих авторов «Нашей кухни», мне в руки попадут воспоминания Николая Федоровича о детстве. И я узнаю, с каким вниманием мальчик – будущий великолепный мастер акварели и художник книги – любил рассматривать простые вещи у себя дома и на улице – всюду, где он бывал с родителями или с няней.

Мои родители тоже постепенно открывали мне большой мир за пределами уличного и книжного мира. Летом нас с няней вывозили на дачу. Ехали недалеко, по одной из веток финляндской дороги: в Александровку или в Тарховку.

Оба дачных поселка находились на побережье Финского залива, в той его мелководной части, которую прозвали «Маркизовой лужей», потому что когда-то французский министр маркиз де Траверсе запретил российским кораблям плавать дальше Кронштадской крепости, и офицеры Балтийского флота отомстили ему таким ироническим названием залива.

Дачи на побережье пользовались огромной популярностью у родителей: купанье детей считалось тут самым безопасным. В воду входили долго, и все море было по колено, как в поговорке. Всюду вдоль берега – высоченные сосны, белый песок и аккуратненькие домики с башенками-мезонинами.

Деревянное крылечко нашей дачи, на которое я сначала заползала на четвереньках, а к концу лета уже ступала окрепшими ножками – вот и все, что я смутно помню об этих местах.

Веселые приезды мамы с папой, да еще, конечно, самовар с трубой. Он стоял и пыхтел прямо на траве, топили его здесь не углем, как в городе, а сосновыми шишками. Их собирали мы с няней около дачи, где тоже стояли высокие сосны.

Трава вокруг дачного домика казалась мне тогда непомерно высокой и густой, над ней порхали желтые бабочки-капустницы. Иногда прилетали другие красавицы с разрисованными крыльями. И детский сачок, этот непременный спутник дачной жизни, лежал без движения – так жаль было нам с няней их ловить. Но вот появлялся хозяин всех летающих – майский жук. Он гудел, как аэроплан, и от страха я бежала куда глаза глядят. Первое знакомство с природой то восхищало новыми впечатлениями, то пугало.

Зимой мама иногда возила меня в Детское село. В 1918 году Царское село на волне искоренения всего, что напоминало монархию, переименовали в Детское. Воздух здесь считался целебным, и ленинградских детишек, часто болеющих бронхитами, особенно рекомендовалось катать на лошадях в погожие зимние дни.

Мы с мамой приезжали в Детское на пригородном поезде и шли к стоянке извозчиков. Коляски стояли уже не на колесах, а на санных полозьях. Знакомый извозчик хорошенько закутывал нас с мамой в теплую полость из овчины, и мы ездили по заснеженным улицам час-полтора, мимо знаменитых дворцов и парков. Требовалось лишь поменьше разговаривать и ровно дышать чистым зимним воздухом.

Мне исполнилось четыре года, когда родители первый раз повезли меня на юг, к Черному морю. Наше большое путешествие начиналось с приезда в Москву, и в этом заключалась его особая прелесть.

Москва казалась мне огромным, очень шумным и веселым городом, светлым и солнечным, в отличие от хмурого Ленинграда. Детский курорт, где нам предстояло прожить почти все лето, назывался необычным словом – Анапа.

Я открываю современную карту Таманского полуострова, чтобы найти на ней местечко Анапу. Вижу его в одной из прибрежных бухт.

Нет, это уже не местечко, здесь раскинулся новый современный курорт, со всеми положенными ему сопутствующими строениями, с парой трехэтажных жилых домов, с гостиницей, Курзалом и спортивными сооружениями.

Старенькая «детская» Анапа живет только в моей памяти. Вот, помнится, как мы уже распрощались с таратайкой, на которой после поезда нас везла резвая лошадка (здесь это средство передвижения называется «линейкой»; чудо, а не повозка: мы сидели в ней на мягкой скамейке, спинами друг к другу, и болтали ногами), а теперь идем по дороге, выбеленной солнцем и усыпанной белым песком. Первое ощущение: очень жарко!

«Где же море?» – спрашиваю я маму.

«Море будет завтра», – улыбаясь, отвечает она.

Наконец, вся наша веселая компания Ганкиных и Коганов размещается в двух соседних домиках с просторным двором. Тут есть все для детских игр (у моря и в море мы проводим только самую жаркую часть дня): можно играть в казаки-разбойники, в палочку и даже в детские рюхи (по-нашему в городки).

Мой приятель и ровесник Толя Коган очень скоро научил меня лазать по заборам и не бояться морской волны. Море тут было гораздо глубже, чем в Финском заливе, но дети без страха барахтались в теплых волнах, пристроив на плечах самодельную связку из пустотелых тыкв. Эти приспособления традиционно использовались в Анапе как спасательные круги и считались вполне надежными. Родители сидели на берегу под самодельными палатками (простыня, натянутая на утопленные в песок четыре высокие палки) и наблюдали за своими чадами.

После купанья все отправлялись в «Кефирную». Здесь царствовала хозяйка-гречанка. Иссиня черные, гладко причесанные волосы и невероятной белизны улыбка. Настоящая красавица. Мы каждый день любовались, глядя на нее.

И так проходило лето. Поразительно, как это однообразие нам не надоедало…

Потом наступали долгие серенькие ленинградские зимы, которые мы проводили с няней в уютной детской. Здесь мы завтракали, обедали и ужинали, играли в куклы, читали. Няня была грамотной и говорила на хорошем русском языке.

Когда я стала постарше, мы с ней беседовали. Я расспрашивала о деревне, о ее детстве. Она рассказывала охотно и так увлекательно, что мне казалось, будто давным-давно жила она, как в сказке: «в некотором царстве, в некотором государстве»…

В действительности детство и юность ее прошли в Псковской губернии, где издавна стояли город Порхов и ее родное село Опоки. Выходила замуж и венчалась она в Порхове, но родные места не забывала.

Мне почему-то особенно запомнилась в ее рассказах городская площадь, где стояла церковь, откуда выходили после венчания нарядные молодые.

Говорила она обо всем этом неспешно и ласково, с особенной любовью ко всем мелочам деревенской жизни, к лесу, речке, деревенским детям и крестьянским обычаям. Эти увлекательные рассказы виделись мне цветными.

О своем раннем вдовстве, о гибели сыновей и петербургской жизни «в услужении», как няня называла долгие годы работы в богатых семьях, она говорить со мной не любила. Об этом хорошо знала мама. Приглашая няню, она дала работу ее единственной дочери. Анюта, или Нюта, как ее звали дома, помогала содержать в порядке квартиру, исполняла легкие поручения. У нее было больное сердце, и от тяжелого труда наша мама ее оберегала.

В уединенном уголке огромной квартиры мы с няней редко видели остальных взрослых. Родители приходили по утрам или, наоборот, вечером, пожелать спокойной ночи. Справиться о здоровье, поговорить с няней, приласкать меня.

Если же случались болезни, мама и папа особенно беспокоились и старались быть рядом. Приглашались известные доктора. Я любила веселого доброго доктора Григория Борисовича Конухеса. Он частенько засиживался у нас в столовой, чтобы поговорить с моими родителями вовсе не о болезнях, просто они втроем, наверное, любили побеседовать, как объясняла мне няня – «о жизни».

Другой доктор, по фамилии Бохон, казался мне злым. Я боялась его инструментов, противного зеркальца на лбу и, зная, что он придет, умоляла няню прогнать его шваброй. Именно швабру я считала самым надежным орудием нападения и защиты. Но вместе с Бохоном приходили родители и позволяли ему трогать мои уши, заглядывать в горло и в нос. Этого надругательства я долго не могла им простить. И горько плакала от обиды на груди у няни.

За исключением подобных врачебных налетов, в нашем с няней маленьком мирке царили мир, покой и уют. Я даже и предположить не могла, что однажды все круто изменится.

Здесь не место для глубокого анализа исторических перемен, которые совершались тогда в стране. Это дело историков-профессионалов. Мемуаристам опереться на официальные исторические источники тоже нелегко. Ведь нам хорошо известно, что история России и Советского Союза не раз переписывалась в угоду правящей власти. Мой долг – правдиво описать то, что происходило с нашей семьей.

До того, как обосноваться в Петрограде, папа, закончивший работу крупного подрядчика на прокладке южной железной дроги, переехал с своей семьей в Москву.

Состоятельный предприниматель, он арендовал в центре города в районе Арбата большую красивую квартиру. Подробный рассказ об этом еще впереди, а пока важно знать, что однажды среди бела дня в эту замечательную квартиру вошел советский матрос и предъявил папе ордер на одну из пяти наших комнат.

Папа посчитал себя оскорбленным в лучших чувствах. С первых дней переезда в Москву он много и охотно работал в советских учреждениях (подробности об этом я тоже опишу потом) и заслужил удобное жилье для семьи. Квартира, которую он выбрал, стоила очень дорого. И вдруг приходит совершенно чужой человек и предъявляет права на одну из комнат в папиной квартире!

Папа был разгневан не на шутку. Но, овладев собой, он предложил пришедшему повременить с выбором комнаты до завтра. Затем попросил маму не беспокоиться, а сам поздно вечером сел в скорый поезд и уехал в Ленинград. Там-то он купил ту самую квартиру, в которой через пару лет я родилась.

Однако все неприятности, начавшиеся в Москве, настигли папу с семьей в Ленинграде. Он должен был смириться с ограничениями в быту и в уровне жизни, которых, как ему казалось, избежал, переехав из пролетарской столицы Москвы в Петроград.

Прежде всего, это было так называемое уплотнение. Местные власти продолжали выполнять решение центрального большевистского руководства об улучшении жилищных условий трудящихся масс. Для популяризации этого мероприятия народный комиссар Анатолий Васильевич Луначарский написал в 1918 году сценарий для художественного фильма «Уплотнение», и фильм быстро вышел в прокат.

Я заглянула в Интернет и убедилась в том, что фильм с небольшими изъянами сохранился в Госфильмофонде. Я не уверена, что мои родители смотрели этот, с позволения сказать, шедевр. Но пострадали они самым непосредственным образом, еще в свою бытность в Москве.

В квартиры частных владельцев начали вселять представителей рабочего класса, демобилизованных красноармейцев, многосемейных жителей подвалов. Москва шла впереди в этом движении, город Ленина немного отставал, но и до него докатилась волна социальной уравниловки.

Уже давно отняли все, что можно было, у дворян и помещиков, лишили их жилья, имущества и гражданских прав. Теперь принялись за более или менее состоятельного обывателя, за людей, лояльных советской власти, но еще не вовлеченных в ряды советских функционеров, не защищенных принадлежностью к правящей партии большевиков.

Переехав в Петроград в 1923 году, папа уже через несколько лет после переезда понял, что не стоит дожидаться, когда к нему, как это было в Москве, посторонние люди придут с ордером на одну или две комнаты. Он сам предложил одной знакомой семье занять лучшую половину нашей семикомнатной квартиры с парадным ходом.

Нам остались четыре комнаты с узким длинным коридором и кухней, выходящие на так называемый черный ход в дальнем втором дворе дома. И вот, выход из угловой «буфетной» в той части, где теперь жили чужие люди (здесь обычно стоял наш большой буфет с множеством всякой посуды, самоварный столик и стол для закусок), наглухо закрыли, заложив кирпичом.

Со стороны коридора и комнат, где поселились мы, построили антресоли и повесили плотный занавес. Никто теперь не мог обвинить папу в том, что он, как буржуй, имеет роскошные апартаменты и его надо уплотнить.

Мое детское сознание не улавливало причин нагрянувших перемен, я лишь недоумевала, почему однажды проснулась не в нашей с няней комнате, а в родительской спальне, куда перенесли белую детскую мебель. Теперь я завтракала и обедала за общим столом, мне разрешалось выходить в коридор, заглядывать в недозволенные прежде уголки квартиры – кладовую и кухню. Везде что-то ремонтировали, убирали, чистили. На это время нас с няней все чаще отправляли погулять.

Самоограничение, к которому сознательно прибегнул папа, несомненно, было для него болезненным. И он старался облагородить новое жилье. В кухне настелили паркет, дальний ее угол отгородили высокой перегородкой с дверью. Там на кафельный пол взгромоздили дровяную колонку с фигурной чугунной дверцей. Привезли белую ванну и современный умывальник. Перед колонкой поставили деревянную скамейку. Уютно было сидеть на ней и смотреть, как разгораются в маленькой топке дрова. Красивая и просторная ванная комната осталась на парадной половине.

Часть прежней обстановки пришлось поставить на новых местах. Папин кабинет – солидный письменный стол и два вольтеровских кресла – теснились теперь в эркере столовой. Сюда переехали буфет, большой обеденный стол и двенадцать стульев. Кухня отчасти служила прихожей. В нее входили с черного хода по узкой лестнице с тонкими железными перильцами. Одностворчатая входная дверь, крашеная рыжей краской, запиралась большим железным крюком.

Папа поспешил врезать в нее английский замок, провести электрический звонок. Дверь утеплили, обтянули благородного цвета клеенкой, простеганной тесьмой с металлическими кнопочками. О нарядных двустворчатых дубовых дверях парадного хода, с красивыми английскими замками и мелодичными звонками-вертушками, об импозантных мраморных лестницах с узорными перилами и о большом вестибюле, также как об удобной прихожей с вешалками и корзинами для зонтов, пришлось забыть.

Родители мужественно приспосабливались к своему новому положению. Пришлось отказаться от прислуги. На кухне не хозяйничала больше кухарка. Только прачка Августа приходила стирать в общественной прачечной во дворе и помогала маме сушить и гладить ворохи белоснежного белья.

В те годы все сушили белье на чердаках под крышей, и я увязывалась за взрослыми, чтобы посмотреть, как пучки солнечного света бьют в темный чердак из слуховых окошек, как гуляет там ветер среди старых брошенных стульев и прочего ненужного хлама.

Няня ни за что не разрешила бы мне бегать на чердак. Но она уже не жила с нами. После переезда на другую половину квартиры нам пришлось разлучиться. Няня и Нюта вернулись туда, где они жили до прихода к нам: в свою комнату на Васильевском острове.

Горевала о няне не одна я. У нас дома ее любили все: и родители, и моя старшая сестра Надя. Когда тихой уединенной детской не стало, мама не сочла возможным держать няню, не имея для нее удобной комнаты и постели. Так для меня началась совсем другая жизнь. И праздничными днями этой новой жизни стали поездки с мамой к няне в гости.

Помню, как мы собираемся. Сначала заходим в булочную и в кондитерском отделе покупаем гостинцы (это нянино слово): печенье разных сортов, карамельки, «постный сахар» в виде разноцветных мягких помадок. Хозяйка булочной знает нас с мамой – ведь мы часто приходим за гостинцами.

Я с увлечением смотрю, как на металлических чашках весов качаются бумажные кульки и гири, не сразу сходятся клювики фигурных уточек, показывающих точный вес. Все, наконец, взвешено и уложено в кошелку. Можно садиться в трамвай. Ехать нам далеко, на остров…

Время рабочих и служащих, когда утренний ленинградский трамвай переполнен и те, кто не поместились внутрь, висят на подножках, уже миновало, Мы поднимаемся на площадку и входим в просторный вагон. Можно вдвоем устроиться у окошка и смотреть на улицу, слушать, что расскажет мама.

Эти поездки с ней открывали мне новые уголки большого города, простиравшегося далеко за пределы Пяти углов.

Васильевский остров жил своей историей, своими местными достопримечательностями. Вся атмосфера отличалась здесь от нашего центра. Повсюду чувствовалась близость Невы, Малой Невки и речки Смоленки, которые окружали остров.

Кое-где вместо гранитных набережных зеленели травянистые сходы к воде. Тучков мост оставался деревянным со старыми деревянными оградами. За ним мелькали дымки речных суденышек. В ветреную погоду со стороны залива доносился далекий запах моря. И дорога каждый раз обещала новые впечатления.

Этот большой район был гораздо более старинной частью Петербурга, чем район нашей Загородной дороги. Людские поселения существовали тут задолго до прихода царя Петра. Городская плановая застройка по указанию императора началась только в 1715 году. К тому времени почти весь остров еще покрывали леса.

Поселившись в своем дворце, светлейший князь Александр Данилович Меншиков велел прорубить в лесу просеку для проезда к берегу Финского залива. Первым помощником Петра в строительстве всех значительных зданий на острове стал архитектор Доменико Трезини.

Грандиозный замысел застройки острова, где Петр и его архитектор хотели создать Новый Амстердам, осуществлялся годами, но не был до конца реализован. Расчерченные по образцу тех, что в Голландии, и вырытые каналы, засыпали – они оказались не судоходными.

Прямые улицы, заменившие их, назвали «линиями», и каждой вместо названия дали номер. Более двадцати прямых линий пересекли три таких же прямых проспекта, идущих параллельно набережной Невы: Большой проспект (бывшая просека) – Малый и Средний.

Так постепенно образовалась своего рода маленькая городская провинция, где долго сохранялись домики с мезонинами, принадлежавшие немцам – аптекарям, кондитерам, мелким ремесленникам и торговцам. Помните как у Пушкина:

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтенка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Проснулся утра шум приятный.

Открыты ставни; трубный дым

Столбом восходит голубым,

И хлебник, немец аккуратный,

В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой васисдас.

Доменико Трезини спроектировал здесь большой крытый рынок – гостиный двор.

Со временем, уже в XIX веке, старые строения на острове потеснили постройки в стиле ампир, а позже и доходные дома, где жила университетская и академическая профессура.

Бывшая провинция превратилась в научный и культурный центр. Университет, Академия наук, Академия художеств и Горный институт, позднее – Институт русской литературы – «Пушкинский дом» сформировали особый характер населения: студенты, ученые, художники, музыканты селились здесь или проводили на острове большую часть жизни. У солидных хозяев снимали комнаты первые курсистки. В квартирах дешевле, и в так называемых меблированных комнатах – на студенческом жаргоне «меблирашках» – собирались члены первых революционных кружков.

Вокруг Академии художеств тоже сложился свой ареал: здесь находился Литейный двор, где отливали в металле гипсовые скульптуры, размещались квартиры преподавателей. В мансардах соседних домов образовались художественные мастерские. Рядом с ними служащие при Академии сдавали будущим художникам комнаты и углы с пансионом.

Вспоминая о том, как, тихонько разговаривая, двигались мы с мамой к цели нашего путешествия, я понимаю, что это были самые первые доступные мне уроки наглядной истории России и старого Петербурга. Рассматривая здания, я понимала, как строился город.

Для мамы, не зараженной новым пролетарским сознанием, русское прошлое было, как у Карамзина, историей царствований. Поэтому фигуры Петра и Екатерины, Александра и Николая, как великие тени, следовали за нами в разговорах. Так узнавала я, когда они жили и правили, где воевали.

Как только трамвай выползал из улиц нашей, материковой части города и приближался к Неве, мы любовались корабликом на шпиле Адмиралтейства, скульптурами на крышах Зимнего дворца, величием Александрийского столпа.

И дух захватывало на Дворцовом мосту, когда взору открывалась Нева, с ее другими мостами, с далеким видом на гавань. Там на фоне неба чернели гравюрные очертания корабельных мачт и труб маленьких пароходиков.

Трамвай поворачивал на Университетскую набережную, и можно было совсем близко рассматривать все знаменитые постройки времен Петра и его продолжателей. Прекрасными казались затейливые линии карнизов, белых наличников и пилястр на цветных фасадах зданий, фигурные башенки и прочие украшения.

Мне странно бывает слышать о том, что Петербург – якобы город мрачный, серый и вечно пасмурный. Детская память сохранила яркие краски Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, дворца Меншикова. Тут чередовались цвета фасадов: ярко-голубой, темно-красный, светло-серый и желтый. На другом берегу желтели Адмиралтейство, Сенат и Синод, а между ними красовался «Медный всадник» – таинственный и грозный царь Петр Великий. О нем я не раз расспрашивала маму.

Рассказы о Медном всаднике и о страшных петербургских наводнениях волновали меня особенно. В книжном шкафу стояла пушкинская поэма с иллюстрациями Александра Бенуа. А наводнение – не то, старинное, о котором писал Пушкин, а недавнее, случившееся в год моего рождения, 1924-й, мама помнила хорошо. И я, глядя на набережную, пыталась себе представить, как тротуары и мостовые заливала вода и жители Васильевского острова, спасаясь от прибывающей воды, плавали на лодках или забирались на крыши трамваев.

Скорее всего, мама выбирала только хорошую погоду для наших поездок, и потому все вокруг сияло на солнце: Нева, гранит набережной, стоящие на ней дома. Но что касается цвета ленинградской архитектуры – он ведь характерен не только для зданий барокко, раннего классицизма и ампира. И на нашем Загородном проспекте фасады доходных домов, за исключением тех, что облицованы серым камнем, все были окрашены. Гамма варьировалась от серого и коричневого до темно-желтого и цвета бордо. Примерно то же отличало и внутренние кварталы Васильевского острова.

На Среднем проспекте, где жила няня, тоже стояли доходные дома, где жили скромные служащие, пожилые дамы из старых семей василеостровских горожан. После революции здесь образовались коммунальные квартиры, густонаселенные, но тщательно ухоженные. В одной из таких няня вместе с Нютой занимали большую, светлую комнату. Здесь и проходили наши скромные, но особенно вкусные чаепития.

Теперь рассказывала больше я, чем няня. Мне так хотелось, чтобы, живя вдали от нас, она чувствовала себя близкой и знала обо всем, что происходит в семье, чем я без нее занимаюсь. Когда я печалилась, расставаясь с ней, никто не утешал меня обманом, будто она скоро вернется. Для родителей ее отъезд тоже был утратой, а пребывание няни в доме считалось своего рода эпохой в семейной истории. И долго папа с мамой и другие члены семьи говорили при случае: «Это началось еще при няне». Или: «Это уже было без няни». Так что няня неслучайно заняла столь важное место в моем рассказе о родителях.

* * *

Супруги Ганкины были красивой, привлекательной парой. Родственники, друзья и знакомые тянулись в дом, где хозяева принимали радушно и открыто. Оба обладали приятной внешностью: миниатюрная мама с точеным профилем изящной головки и тяжелым узлом волнистых волос; солидный папа, среднего роста, с мягкими чертами лица, густыми, аккуратно подстриженными усами и прекрасными черными глазами. Она – немного стеснявшаяся своих элегантных нарядов и украшений, а он – денди, любитель крахмальных воротничков, оригинальных галстуков, дорогих часов с золотой цепочкой и хорошей парфюмерии.

Все эти признаки солидного достатка, даже некоторой роскоши, остались от благополучной поры папиного преуспевания в дореволюционные годы и в период НЭПа. Няня иногда еще называла папу старорежимным словом «барин».

Так выглядят мои молодые родители на фотографиях начала 1910-х годов. Почти такими же я их помню в моем раннем детстве.

В середине двадцатых им уже за тридцать. Обоим прибавилось полноты, и папа уже без усов (они в это время не в моде). По мере ощутимых столкновений с меняющейся социальной действительностью родители тоже менялись, приспосабливаясь к ней не только внешне. Переходили из среднего класса, так и не сформировавшегося в пролетарской ломке, в безликую прослойку служащих. На русский манер их звали Эмилией Ильиничной и Зиновием Зиновьевичем. Еврейские имена оставались в паспортах.

Они любили друг друга, хотя никогда не были вполне единомышленниками. Внутреннее несходство их характеров и мировоззрений порой приводило к противостоянию, даже к кратковременным размолвкам и разлукам. Но почти всегда расхождения счастливо преодолевались. За их долгую совместную жизнь не раз случались невзгоды. Зато еще больше ценились и объединяли радости. До золотой свадьбы они не дожили совсем немного.

Мама, с детства болезненная, обладала, однако, поистине могучей натурой. Ее душевная стойкость поддерживала отца, когда он терялся перед напором трудных обстоятельств. Но тяжелая гипертония сократила ей жизнь. Она ушла на несколько лет раньше мужа.

Их различное отношение к жизненным реалиям в значительной степени определялось разными условиями семейного воспитания. Мама родилась и выросла в Глухове, в бедной и многодетной религиозной семье Дорошевых. Там никогда не было достатка, но свято хранились нравственные устои. В детях воспитывали умение довольствоваться судьбой и больше всего ценить любовь друг к другу, взаимную поддержку и крепость семейных уз.

Семья Ганкиных жила в Кролевце, недалеко от Глухова. Дети – два сына и три дочери – довольно рано отделились от родителей и стали жить самостоятельно. Наш будущий папа был последним ребенком. Его мама была беременна, когда муж скончался. По еврейскому обычаю мальчик получил имя покойного отца – Залман.

Оба города, и Глухов, и Кролевец, были старинными, оба упоминаются в русских летописях XII века. Оба принадлежали Черниговской губернии и не входили в черту оседлости – ту границу, за пределами которой лица еврейского происхождения иудейского вероисповедания не имели права селиться. После первого раздела Польши в 1772 году все евреи на территории России приписывались к купеческому и мещанскому сословию и в нескольких губерниях, в том числе Черниговской, проживали законно.

В советских анкетах на вопрос о социальном происхождении мои родители так и писали: «из мещан». Была еще графа «социальное положение» – тут они считались «служащими», в отличие от рабочих. И даже я, почти через двести лет после действия старинного уложения о сословиях, при заполнении особых анкет для служебных поездок за границу, на вопрос о происхождении родителей тоже писала: «мещане».

В эту советскую пору подобное звание уже таило в себе некую двусмысленность, поскольку, начиная с эпохи всеобщего отрицания элементов прошлой культуры, слова «мещанин», «мещанка», «мещанский» означали вовсе не сословие, а нечто неуловимо пошлое, дурной вкус и тому подобное. Но историческое понятие о российском мещанстве для людей образованных оставалось выше презрительных характеристик.

Старые русские энциклопедии, которым можно, а то и нужно доверять едва ли не больше, чем новым, утверждают, что основным населением и Глухова, и Кролевца были великороссы (то есть русские), за ними следовал некоторый процент малороссов (то есть украинцев). Евреи составляли около двух процентов общего населения. Я заинтересовалась этими историческими подробностями, размышляя об условиях, в которых формировались характеры и жизненные цели моих родителей. Еврейское происхождение, хотели они того или нет, должно было определять их намерения и возможности.

В Кролевце русская часть жителей состояла из купцов и мещан. Хотя имелось несколько дворянских семейств и порядочное число служителей культа, главным образом православного. Существовало в городе кое-какое промышленное производство, преобладали небольшие заводы, в том числе – кирпичный завод, небольшие винокуренные, сахарные и пивоваренные заводы. В наших семейных преданиях вскользь упоминается участие дедушки Ганкина в руководстве неким заводским предприятием, потерпевшим впоследствии крах. Но я не знаю, как выглядел этот мой дедушка, какой у него был характер.

Возможно, небольшое сахарное производство дедушки не выдержало конкуренции. Однако он успел дать хорошее образование старшим детям. Одна из дочерей успешно окончила акушерские курсы, другая – фельдшерские. Третья дочь, очень болезненная, вышла замуж и занималась домашним хозяйством. Сыновья пошли по коммерческой части. Обладая этими профессиями, евреи могли селиться вне черты оседлости, в более крупных городах России.

Ко времени появления младшего сына Ганкиных все пятеро старших уже разъехались. Семейный бюджет полностью исчерпался. Бабушке пришлось растить новорожденного, принимая помощь родственников. И уже в отрочестве мальчик столкнулся с необходимостью самостоятельно выходить в люди. Он становился достаточно сильным и упрямым, стремление добиваться лучшего появилось у него в эти ранние годы и осталось навсегда. Тем, скорее всего, объясняется и его горячее желание вырваться из своего ограниченного сословного круга, ассимилироваться в русском обществе.

Мне не удалось выяснить что-нибудь конкретное об образовании, которое получил папа. Все рассказы мамы и бабушки о его детстве и юности обычно начинались с того, как его двенадцатилетнего отправили к старшей сестре в Старый Оскол. Там у супругов Анны и Авраама Рутенбергов была известная в городе аптека.

Учился ли он где-нибудь раньше? Его хорошее знание математики, изящный, бисерный каллиграфический почерк, идеальное русское правописание – все эти, восхищавшие меня способности не могли быть достигнуты без элементарного школьного обучения. Я попробовала реконструировать неизвестную часть биографии папы. В Кролевце, где прошло его детство, существовали гимназия и училища: Уездное, городское и приходское.

О русской гимназии еврейский мальчик не мог даже мечтать. Процентная норма для евреев и большая плата за обучение исключали такую возможность. При училищах существовали начальные четырехлетние классы, доступные для детей из малоимущих семей. Об окончании папой каких-то классов говорила мне моя сестра Надя. Однако сохранилась ранняя фотография мальчика Зямы Ганкина, по которой можно судить о том, что папа получил образование не в начальных классах при каком-то училище, а непосредственно в самом учебном заведении.

Вот он стоит, коротко остриженный, в форме, явно принадлежащей одному из кролевецких реальных училищ: тужурке, перепоясанной кожаным поясом с массивной металлической пряжкой. Правая рука опирается на фигурную тумбу фотографа, где лежит фуражка со знаками училища на кокарде. Можно, стало быть, предположить, что до отъезда в Старый Оскол он получил неплохое среднее образование. С этим скромным, но систематическим интеллектуальным багажом Зяма Ганкин начал свою первую службу: «мальчиком в аптеке».

Старый Оскол – уездный город Курской губернии – отличался от Кролевца прежде всего развитой промышленностью. К концу XIX века в нем насчитывалось семнадцать заводов и фабрик, процветало купечество. Существовала мелкая торговля, славились ремесленники. Среди них преуспевали мастера изготовления всяческих повозок – предметов весьма востребованных не в одной Курской, но и в других губерниях. Здесь украинцев почти не было, жили главным образом русские и совсем небольшой процент евреев.

Хотя в городе были земская больница и аптека при ней, частная аптека Рутенбергов пользовалась популярностью. Важные персоны города и просто состоятельные жители пользовались услугами ее хозяев, имевших хорошее медицинское образование. Перед глазами мальчика проходили люди разных сословий и общественных положений. Возможно, именно тогда у него зародилась мечта когда-нибудь войти в круг успешных деловых людей. Он был готов учиться всему, что могло помочь осуществить эту мечту в будущем. Уже тогда в его характере закладывались свойства человека, которого называют Sеlf Made Man.

Он долго и добросовестно выполнял всякого рода мелкие поручения: разносил богатым клиентам готовые заказы, убирал помещение аптеки, расставлял по местам полученные от поставщиков товары и посуду. И наступило время, когда его, уже юношу, обучили начаткам фармакологии и медицинской латыни. Он научился готовить несложные лекарства, вести бухгалтерию. Иногда хозяева уезжали за границу, и он со старшим помощником оставался на хозяйстве, стоял за прилавком, а дома опекал троих младших племянников. В этих условиях формировались главные черты его личности: абсолютная добросовестность, надежность, умение быть точным и исполнительным.

Однако молодой человек так и не полюбил аптечное дело. Было досадно, что эта служба отняла лучшие годы, в то время как его сверстники заканчивали гимназии. С учебой он опоздал, но важные деловые навыки приобрел.

Никто не удивился, что, возмужав, Залман оставил Старый Оскол, переехал в Киев, где жила его мать с другой дочерью и зятем. Вскоре он получил там место служащего в акционерной компании. В Киевской строительной конторе служил его старший брат Михаил. Он и рекомендовал туда младшего.

Мамино детство и юность складывались совсем иначе. В семье скромного учителя Элия Дорошева, державшего хедер – еврейскую школу для мальчиков – росли восемь детей. Всех требовалось одеть, обуть и накормить, да еще по возможности дать образование или обучить ремеслу.

Мне хотелось хотя бы в общих чертах представить себе жизнь этого незнакомого дедушки. Помогла «Книга жизни» великого еврейского историка Шимона Дубнова. Там я нашла строки, где он описывает родной ему Мстиславль. Этот город немногим отличался от Глухова по древности происхождения и по величине. Евреи селились и имели право жить в предместьях таких больших городов, пользуясь покровительством своей общины. И наиболее обеспеченными в ее среде, как правило, оказывались раввины. Весь прочий религиозный персонал жил бедно, а больше всех бедствовали такие, как дедушка – меламеды – школьные учителя. Некоторые рассказы моей мамы подтверждали эти описания.

Дедушку женили на дочери богатого человека. Считалось престижным породниться с ученым женихом, и отец невесты был готов понести расходы, чтобы устроить достойную жизнь молодой семье. Но от помощи тестя зять гордо отказался. Единственной собственностью, полученной в качестве приданого за невестой, стал отдельный домик с маленькими комнатками. В самой просторной из них стояла русская печь. Бабушка Шейна готовила в ней еду и пекла хлеб.

В рисунках Марка Шагала к его книге «Моя жизнь» вы найдете такую сценку, где мать художника, как он пишет, «сажала в печку хлеб на длинной лопате». Скорее всего, так было и в домике молодой четы Дорошевых. К этому более чем скромному интерьеру я, слушая мамины рассказы о детстве, всегда мысленно прибавляла большой стол, за который садилось восемь братьев и сестер. Сама бабушка, рассказывала мне мама, не ела, пока не насытятся ее дети. А дедушка так уставал за целый день в шумном обществе учеников, что любил ужинать в одиночестве. Он вообще отличался нелегким характером.

Мама всегда с любовью рассказывала о дедушке. Юность его прошла в «Ешиботе» – религиозном учебном заведении, где с утра до вечера читали и учили наизусть Тору и Талмуд. Там он приобрел ученость, но подорвал здоровье. Незаурядные способности и тяга к искусству позволили ему овладеть игрой на скрипке. Он хорошо рисовал. Но с годами все меньше прикасался и к инструменту, и к карандашу. Тяжелые головные боли сделали его мрачным и мнительным. Он рано обучил своего старшего сынишку поминальной молитве, но прожил долгую жизнь. А бабушка подчинила всю свою повседневность заботе о нем и о детях. В дружных многодетных семьях старшие всегда помогают родителям и опекают младших. Родители одинаково любят всех детей, но стараются в каждом выявить лучшие черты складывающихся личностей. Так было и в семье Дорошевых.

Дедушка рано заметил любознательность своей маленькой Михли – моей будущей мамы. Он разрешал ей ходить в хедер вместе с мальчиками и мечтал сделать из нее учительницу. Когда дочери исполнилось девять лет, он решил послать ее в русскую школу для девочек.

Глухов, можно сказать, славился своими образовательными учреждениями. Известный меценат Федор Терещенко не жалел средств на содержание Образцового городского училища. Наряду с этим работали три приходских училища, мужская гимназия, женская прогимназия и даже Учительский институт. Частная русская школа давала образование, близкое гимназии. Директор хорошо знал и уважал коллегу Дорошева и принял к себе его дочь. Помню рассказ мамы о школе, где учились девочки из состоятельных русских семей. Там она чувствовала себя чужой и, конечно, обрадовалась, когда пришлось уйти из школы, потому что оплатить обучение дедушка оказался не в состоянии.

Никто из детей Дорошевых не оставался без традиционного еврейского образования, но девочек к тому же обязательно обучали ремеслу. И маму, не теряя времени, отдали ученицей в швейную мастерскую, где работала старшая сестра. А дедушка, тем временем, искал новую возможность учить дочь русскому языку и гимназическим наукам. Он решил послать ее в Киев, где жил с семьей старший сын Исаак.

Не знаю, каким образом Исаак Дорошев приобрел в Киеве видное положение и соответственно право жительства. В «Пассаже» на одной из центральных улиц – Большой Васильковской – он держал ресторан. Маме было тринадцать лет, когда она появилась в семье брата. Было решено, что она будет дома проходить гимназический курс и готовиться к тому, чтобы экстерном закончить одну из киевских гимназий.

Для поступления в солидную женскую гимназию на общих основаниях надо было преодолеть процентную норму для евреев и платить за обучение. Не только за себя, а за еще одну русскую ученицу. Такой возможности даже у состоятельного брата не было. Чтобы не стать простой нахлебницей в доме старшего брата, мама взяла на себя ряд домашних обязанностей. Ранним утром она помогала дяде и тете по хозяйству и только потом погружалась в изучение гимназических предметов.

Я старательно вчитывалась в краткие мамины записки, оставленные нам с сестрой, чтобы понять ее чувства и умонастроения в этот киевский период. «Как ни красочен был Киев по сравнению с той глушью, из которой я приехала, – пишет она, – я мысленно уносилась в родное гнездо, с его скромной обстановкой, с его ежедневными заботами и мелкими интересами. Каждое письмо родителей вызывало у меня слезы и тоску, я чувствовала, что уехала надолго, навсегда…» Она еще не знала, что вернется домой с успехами в ученье и превозмогала тоску по родителям изо всех сил.

В Киеве существовали негласные правила, по которым экстерны получали уроки у отставных гимназических учителей и студентов. Они, большей частью, тоже были платными, так что приходилось искать энтузиастов, которые без денег помогали малоимущим ученикам. И такие действительно были.

За бесплатными уроками мама ходила пешком на другой конец Киева, потому что даже денег на трамвай не имела. Зато она могла часами, исполнив все домашние обязанности, сидеть в библиотеке, читать русских классиков, любимых поэтов. Молодежь тогда равно увлекалась Блоком и Брюсовым – так же, как Надсоном и Полонским.

Так прошли три года. Выпускной экзамен мама сдала с блеском, но красивый диплом в твердом переплете об окончании гимназии стоил сто тридцать два рубля. Опять – деньги, которых нет. Заменяющее диплом свидетельство выдавалось бесплатно. С ним тоже можно было поступать в Университет, о котором мечтала мама. Но сначала надо было вернуться в Глухов, чтобы заработать хотя бы немного денег.

Теперь она, недавно еще ученица, сама начинает преподавать. Дедушкина мечта почти осуществилась. Пока это уроки на дому или в хедере, а первые ученики – еврейские мальчики из хедера, которые хотят знать русский. Позже круг учеников расширится, мама организует кружки русской грамоты для рабочих, ремесленников и мелких служащих. Их она учит бесплатно.

Снова ее записки говорят о том, какое значение придавала молоденькая девушка своей работе. «Это время, – пишет она, – я вспоминаю как самое счастливое в своей жизни. Я стремилась к какой-то призрачной цели, я верила в жизнь, и вся она была впереди. Я бредила о пользе обществу, служении всему человечеству, вне этого жизнь казалась мне пустой».

Между учительством в Глухове и поступлением в Университет прошло еще несколько лет. Снова она жила в Киеве в семье брата. Мама готовилась к университетским экзаменам и готовила в гимназию племянника Яшу – сына дяди Исаака. Репетиторство не составляло для нее труда. Она продолжала много читать. Ее пристрастия в литературе очень характерны для определенного круга еврейской молодежи начала XX века. В особенности для тех молодых девушек, которые стремились к эмансипации. Они были бедны, трудились, иногда не по силам, и жаждали образования, равного с мужчинами.

Мама любила романы и повести Шеллера-Михайлова – защитника слабых и бедных, идеолога демократической нравственности. Примерно о таких же литературных вкусах упоминает Дубнов в «Книге жизни». Читая ее, я убеждалась в том, что мамина юность была типична для еврейской молодежи начала XX века, стремившейся к знанию и мечтавшей не только вырваться из узкого круга провинциальной жизни, но и служить каким-то передовым идеалам. Из таких юношей и девушек выходили нередко будущие революционеры. Но маму привлекали другие, прежде всего научные и благотворительные цели.

Можно себе представить тот пиетет, какой испытывала юная мама к храму науки. Огромное здание Киевского Университета, построенное в стиле позднего классицизма, выглядело очень солидно, но несколько мрачно. Могучие колонны, окрашенные в темно-красный цвет с черными деталями капителей и оснований, уже на подходе внушали хрупкой девушке священный трепет.

Помню, какое сильное впечатление произвел этот университет и на меня, когда я впервые приехала в Киев. Уж очень отличалось это тяжеловесное, даже несколько мрачное, строение от архитектуры знакомых университетов: легкого петровского барокко Двенадцати коллегий в Петербурге и светлого желто-белого ампира Московского университета на Моховой.

Основан был Киевский университет монархом с достаточно темной репутацией – Николаем I. Солидное учебное заведение считалось императорским и получило имя Святого Владимира. Красный и черный цвета повторяли цвета орденской ленты. «Польза, Честь и Слава» – девиз ордена Святого Владимира – стал девизом Университета.

Кроме философского факультета с отделениями истории и филологии, в университете существовали юридический и медицинский факультеты. Девиц на основные гуманитарные факультеты не принимали. Абитуриентов еврейского происхождения принимали только на медицинский факультет.

Но и в медицине существовали ограничения для евреев: специальности терапевта или хирурга девушки-еврейки получить не могли. Оставалась стоматология, и мама, не раздумывая, выбрала эту специальность. Она понимала, что осуществить дедушкину мечту и стать учительницей ей не удастся. Но во врачевании она видела не менее, а может быть, даже более важную миссию просвещения и благотворительности – тот идеал служения обществу, о котором она грезила.

Преодолев страх, головокружение и тошноту перед анатомическими таблицами, скелетами, заспиртованными зародышами и прочими учебными атрибутами медицинских дисциплин, она выдержала экзамены и приступила к занятиям. В это время наш будущий папа тоже приехал в Киев. Молодые люди познакомились в доме Исаака Дорошева, где жила и помогала по хозяйству в ресторане Рися Янкелевна Ганкина – папина мама.

Вместе с тетрадью с записками, отрывки из которых я цитировала выше, каким-то чудом в переездах из города в город, в суматохе революций и войн, сохранились еще две тетради с мамиными литературными опытами университетских лет. Ухаживая за мамой, папа переписывал своим каллиграфическим почерком ее сочинения: две повести из жизни еврейской молодежи.

Я прочитала оба эти незаконченные сочинения вскоре после маминой кончины. Содержание было настолько далеко от моих тогдашних интересов, что я, каюсь, не приняла их всерьез. Но меня необычайно тронули посвящения, любовно переписанные папиной рукой. На первых страницах каждой повести он с особенной гордостью выводил слова: «Другу моему, Зяме Ганкину». Молодая Михля наверное должна была привлекать энергичного молодого человека своей ранней независимостью и романтической настроенностью. И когда она окончила университет и получила диплом врача, он осмелился заговорить с ней о своем желании пройти дальнейший жизненный путь вместе.

Вот как выглядело заветное удостоверение, открывавшее перед мамой не только возможность врачебной практики, но и право жить в больших городах России и даже в столице:

«Диплом об окончании Дорошевой Михлей Эльевной, иудейского происхождения, факультета при Киевском Императорском Университете Святого Владимира.

Удостоена в день 4 апреля 1912 года звания зубного врача с правом и преимуществами, присвоенными этому званию».

Молодые люди вскоре обвенчались по еврейскому обряду и прожили в Киеве недолго. В конце ноября 1913 года у них родилась дочь, названная Надеждой. В начале 1914 года папа получил предложение от строительной конторы Братьев Аренштейн, где он уже успешно работал, выехать с семьей в качестве доверенного подрядчика в город Аккерман, на строительство железной дороги. По случаю рождения ребенка ему прибавили жалованье.

* * *

О жизни семьи в Аккермане мне известно мало. Вспоминаются разве что мамины рассказы о солнечной виноградной долине вокруг стройки и о теплых отношениях родителей с рабочими и их женами, о виноградарях, которые щедро угощали киевлян сочными плодами Юга.

Мама не сразу приспособилась к роли супруги большого начальника, которому все вокруг старались угодить. Слишком велика была разница между скудным детством и жизнью в Глухове, более чем скромным студенческим существованием в Киеве, массой обязанностей в семье брата, постоянной необходимостью заработков и нынешним положением хозяйки в собственном, пусть даже временном доме. Вспоминая тот период своей новой жизни, она говорила: «Мы были сыты…» – и это, кроме всего остального, характеризовало контраст настоящего с прошлым и остроту перемен.

В своих воспоминаниях железную дорогу и мама, и сестра называли «Аккерман-Лейпцигской», и я, надо сказать, никогда не задумывалась, почему именно так она называлась. Но когда я взялась за собственные рассказы о родителях, это название начало меня интриговать. Неужели дорога из Аккермана вела в Лейпциг? Железные дороги в то время строились крупными акционерными компаниями. Существовали концессии и другие способы эксплуатации различных путей сообщения между городами и странами. Прокладка же длинного пути из самой южной точки России в Лейпциг едва ли оказалась бы под силу частной киевской конторе. Так почему же дорога называлась «Аккерман-Лейпцигской»?

В поисках достоверных фактов о папиной деятельности я узнала немало интересного о самом Аккермане и о его далеких и близких окрестностях, где находилась еще до 1913–1914 гг. некая железнодорожная ветка.

Аккерман, один из стариннейших городов на юге России, возник как крепость греческой колонии еще в VI веке до нашей эры и назывался тогда Тир. В ходе многочисленных войн он часто переходил из рук в руки. В IX веке славяне отвоевали его у греков и назвали Белгородом. Потом он долго оставался под турками, в 1812 году вместе со всей Бессарабией перешел к России и назывался уже Аккерманом. Все шесть русско-турецких войн не обошли этот щедрый солнечный край стороной и длились с перерывами с 1730-х до 1870-х.