У ШИФРИНЫХ

В тяжелые московские военные годы я, тогда студентка МГУ, жила в семье известного художника Ниссона Абрамовича Шифрина — двоюродного дяди по отцу,

Отношения между кузенами всегда были самыми нежными. Их матери, родные сестры, очень любили друг друга, и чувства эти передали детям. Мой отец как старший смолоду покровительствовал, а когда мог и помогал младшему. И вот настал черед младшего — помогать.

Семья Шифриных — сам дядя, его жена Маргарита Генриховна Генке (тоже прекрасный живописец) и моя ровесница дочь Тата (будущий театровед Анна Ниссоновна Шифрина) — к тому времени, о котором идет речь, только что вернулась из Свердловска, куда был эвакуирован Центральный театр Красной Армии (ЦТКА). Там с 1935 года дядя служил в должности главного художника при главном режиссере Алексее Дмитриевиче Попове. Это был замечательный дружеский и творческий альянс, в котором и тетушка играла не последнюю роль.

Еще у всех в памяти были нашумевшие своей оригинальной постановкой и оформлением совсем не военные, а шекспировские спектакли: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». Театру прочно сопутствовал успех. Он получил новое собственное здание и даже жилой дом для актеров труппы.

Холодной зимой 1943 года дядя Ниссон и тетя Мага взяли меня к себе в светлую сухую квартиру из сырой темной комнатенки в Подколокольном переулке, что у Яузских ворот. Ловкая хозяйка соорудила ее из бывшей ванной комнаты, чтобы сдавать студентам. На месте резервуара ванны стояла укороченная железная кроватка, на которой мы спали вдвоем с подругой Лилечкой Игнатьевой. Рядом стояли стол и стул — вот и вся обстановка. Отопления, разумеется, не имелось. Но вдвоем было теплее и платить легче. Родителям в Свердловск слали благополучную версию: живем хорошо, не в общежитии, а в отдельной комнате в центре Москвы, до университета — рукой подать! Но в холоде и сырости я постоянно болела, бронхиты следовали один за другим. Лиля была уралочкой по рождению, здоровьем покрепче моего, а я, типичный в прошлом ленинградский ребенок, только в марте 1942-го попала на Урал из блокадного города, так и не успев поздороветь.

Хозяйка наша была женщина одинокая и, в сущности, неплохая. Незлобивая, нелюбопытная, в душу не лезла, помогала нам менять на картошку водку из студенческого пайка, выделила уголок на кухне, а главное, разрешала ребятам из нашей дружной студенческой группы приходить в гости. В комнату набивалось человек шесть, кроме нас, шаткий столик придвигался к кровати и прекрасно служил в спиритических сеансах. Мы — слушатели лекций Виктора Никитича Лазарева — были тогда заинтригованы неясными отношениями Рембрандта с его учениками и несколько раз вызывали дух Арта де Гельдера для выяснения некоторых сомнительных атрибуций. Дух оказался упрямым, ничего не прояснил, а однажды даже выругался крепким русским словом. Уходить из нашей веселой комнатушки в семью со строгим жизненным укладом, который мне был хорошо знаком, потому что еще до войны я приезжала к Шифриным из Ленинграда на школьные каникулы, поначалу не хотелось. Пусть и пришлось за первое время в Москве намыкаться — ночевать на чужой койке в знаменитой «Стромынке», а то и вовсе спать на факультетской деревянной скамеечке, — я уже вкусила сладкой студенческой воли, и вот она должна была кончиться… Но все, включая друзей по группе, решили, что надо принять приглашение родных: впереди маячила сессия. Да я и сама знала, что у них мне будет хорошо.

Семьи Ганкиных и Шифриных дружили крепко издавна, когда оба брата жили в Киеве. Там поженились и мои родители, и дядюшка с тетушкой. Причем Маргарите Генке, в чьей родословной, кроме потомственных русских дворян, числились именитые шведские родственники, пришлось принять иудаизм, чтобы официальный брак состоялся, как хотели родители Ниссона, по всем правилам.

Дядя вспоминает в своих «Записках о театральном опыте», опубликованных в 1966 году (через пять лет после его кончины), о брачном свидетельстве с государственной печатью на русском, украинском и еврейском языках. В середине 1950-х, когда он начинал «Записки», ему казалось, что наличие еврейского языка в государственной бумаге — один из знаков «ленинской мысли и ленинского времени». Потрясающее заблуждение!

Вот что дало толчок моим размышлениям о непростой судьбе дяди и многих замечательных людей его поколения.

Я не знаю, скрепила ли печать, о которой он рассказывает, подпись раввина одной и: киевских синагог, или в компетенцию Еврейских комиссариатов, созданных в 1918 год1 наряду с комиссариатами других национальных меньшинств, входили и такие акты, как регистрация брака. Понимаю только, что искреннее заблуждение относительно национального равенства евреев и русских или украинцев «ленинского времени», как и относи-тельно многого другого, что последовало в жизни страны после смерти первого революционного вождя, сохранялось у дяди долго. К 1924 году от Еврейских комиссариатов ничего не осталось, как и от других еврейских национальных организаций, но поначалу действительно было равенство: идти в политику, занимать должности, учиться, воевать… Сколько евреев восторженно шли в революцию, в ЧК, в отряды Красной Армии, в дело просвещения и культуры! С какой счастливой улыбкой Шифрины, бывало, вспоминали свою жизнь и работу в агитпоезде XII армии на польском фронте! В запутанной географии Гражданской войны, где положение «красных» и «белых» менялось с такой быстротой, наступления и отступления чередовались так непоследовательно и всеобщая неразбериха была столь велика, сейчас уже трудно сказать с уверенностью, восемнадцатый это был год или девятнадцатый. Да и не очень, наверное, это существенно. Важно, что оба молодые Ниссон и Маргарита чувствовали себя художниками революции и отдавали себя этой идее без остатка.

В 1919 году они уже снова в Киеве, и дядя, познакомившийся еще до первой мировой войны с Маяковским и Бурлюком, увлечен футуризмом. Он пытается внедрить на театре свои первые футуристические опыты в живописи, оформляя оперетту Лекока «Зеленый остров» и пьесу Ильи Эренбурга «Рубашка Бланш» в постановке КАМарджанова. А в это время, вопреки всем невероятным историко-политическим перипетиям, частой смене властей (со стрельбой и кровавыми погромами и разгромами), Киев -крупнейший центр художественной и театральной жизни. Здесь продолжают свою деятельность и организуются новые общества людей искусства, студии, мастерские, работает школа современного балета, начинают работать еврейские театры. Между тем в дядиных заметках именно о еврейских театрах говорится только вскользь. Ни слова -о таком уникальном явлении, как киевская Культур-Лига, активным и вполне идейным членом которой вместе с Элем Лисицким, Иссэхаром Рыбаком, Иосифом Чайковым, Исааком Рабиновичем и Сарой Шор почти от начала организации художественной секции был Шифрин.

Что касается меня, то я, разумеется, живя у дяди, никакого понятия о Культур-Лиге не имела. А тем более и предположить не могла, что через полвека, в 1993 году, мой будущий зять — муж моей младшей дочери Лели — Гриша Казовский будет писать на эту тему диссертацию (да еще в Иерусалиме) и откроет в Центральном Государственном Архиве Литературы и Искусства в Москве ранние работы Ниссона Шифрина, о которых тот предпочитал не вспоминать.

Эренбург, с которым дядя сотрудничал у Марджанова, в своих воспоминаниях тоже не говорит о Культур-Лиге, красочно описывая Киев 1919 года. Только в первом издании известной книги «Люди, годы, жизнь» упоминается некая секция еврейских писателей, куда входили Бергельсон, Квитко, Добрушин, Маркиш и где шла лихорадочная работа. В скобках заметим, что когда Эренбург писал эти строки, все члены секции успели пройти свой скорбный путь и все погибли от карающей длани НКВД. Но и об этом — ни слова до заключительной части его сочинения.

Послереволюционный Киев жил тревожно, но бурно, в коротких промежутках относительного спокойствия, невзирая на уличную стрельбу, создавались и распадались крупные и мелкие организации культуры, учреждения, комиссии, секции. Одни имели идейную программу, другие хотели чем-то занять, объединить интеллигенцию, третьи пытались накормить сирот, привлечь к какому-нибудь полезному делу беспризорников. Поэт Натан Венгров, — вспоминает Эренбург, — умудрился провести на Крещатике День детской книги.

На художников тоже был спрос, возникла (разумеется, ненадолго) комиссия, которая собиралась создать Музей живописной культуры. Снова вспыхнул интерес к крестьянской росписи, вышивке, посуде, зародившийся в начале века и утраченный в годы Первой мировой войны. Образовалась секция прикладного искусства, в ней работали Маргарита Генке и Вадим Меллер. С их помощью устраивались выставки украинского народного творчества.

Эренбург был в это время заведующим «Секцией эстетического воспитания м о ф е к т и в н ы х детей»: неприкаянных бродяжек объявили морально дефективными — новые аббревиатуры входили в моду. Постановке его пьесы в театре Марджанова помешали ворвавшиеся в Киев деникинцы. Декорации Шифрина былы готовы, и три репетиции с ними все же состоялись.

Среди тех, кто охвачен в это время революционным энтузиазмом, есть и такие яркие фигуры русского художественного авангарда, как Александра Экстер. Шифрин увлечен ее идеями уже давно. В 1914 году он вместе с Исааком Рабиновичем и Сарой Шор участвует в выставке картин группы «Кольцо», организованной в Киеве Александрой Экстер, Александром Богомазовым и другими представителями киевского крыла авангарда. Экстер к тому времени постоянная участница выставок русских футуристов, лучистое, примитивистов, ее имя стоит на афишах рядом с Бурлюком, Гончаровой, Ларионовым, Татлиным — в Киеве, Москве, Петербурге, Одессе. В ее киевской студии занимается Шифрин, он работает и в Мастерской декоративного искусства, которую Экстер открывает совместно с его другом Рабиновичем, чтобы получать заказы от театров на оформление спектаклей. А студийцы отнюдь не ограничивались учебной работой. Шифрин, Меллер, Петриц-кий, Тышлер, Любовь Козинцева-Эренбург под руководством Экстер пишут панно для монументального праздничного оформления улиц Киева, пока там Красная Армия, советская власть.

И опять-таки, вспоминая о бурном киевском периоде жизни в своих «Заметках», дядя деликатно обходит подробности, понимая, что публиковать их время еще не пришло: ведь в 1923 году Экстер остается в Париже, а в 193С окончательно решает не возвращаться в СССР и поселяется в пригороде Фонтене-о-Роз. Как эмигрант она негласно исчезает из официальной истории советского искусства. Связи с друзьями постепенно утрачиваются. Уже в довоенные годы переписка советского человека с заграницей — почти подвиг, а позднее любой вид общения мог стоить жизни.

Годы рядом с Экстер — тоже еще не до конца исследованная пора участия Шифрина в эксперименте художников русского авангарда. И если Вера Мухина обмолвилась когда-то, будто встреча с Александрой Экстер оказала влияние на всю ее жизнь, то с Шифрине, я думаю, можно сказать больше: все его объемно-пространственные построения сцены в спектаклях совершенно иного стиля, в которых уже ни футуризму, ни кубизму с лучизмом не было места, — все они в своей глубинной конструктивной основе имеют один источник — незабываемые уроки Экстер.

Прекрасно помню, как той зимой 1943-го, когда я появилась в доме дяди и тети, выкладывали из папок на стол композиции Экстер гуашью на бумаге, наброски оформления сцены, эскизы костюмов. Боюсь сказать сейчас, что это было — сохранившиеся варианты или когда-то подаренные оригиналы осуществленных эскизов. Все они

пылали цветом, захватывали своей экспрессией. О работе с Александрой Александровной вспоминали, как о чем-то прекрасном и безвозвратном, обреченном на сокрытие, умолчание. Доходили лишь редкие вести о том, как она одинока. Весь этот бурный период общей творческой молодости стал страницей жизни, перевернутой надолго, если не навсегда.

Может быть, и осталось что-то в черновиках у дяди, в вариантах рукописи, — и исчезло в причесанном, отредактированном виде. Возможно и другое: в каждом пишущем или публично выступающем в те годы сидел внутренний редактор, внутренний цензор. Время для всякой индивидуальной духовной жизни было безжалостное. В1949 году были закрыты все еврейские театры в стране. У Михоэлса в Москве Шифрин и Генке вместе делали декорации к спектаклю по пьесе классика еврейской драматургии Авраама Гольдфадена. В России он был назван «Цвей Кунилемлех» — «Два простофили». Классическое название пьесы, написанной в 1880 году, — «Дер фанатик одер цвей Куни-Лемлех».

Я помню эти послевоенные сороковые годы. Для меня в них многое смешалось: Московский университет и Академия художеств в Ленинграде, где пришлось проучиться один счастливый год, — Николай Николаевич Пунин читал нам тогда незабываемый курс искусства итальянского Возрождения. Потом была работа в Москве, в Музее изобразительных искусств, в те дни, когда вынимали из ящиков картины спасенной Дрезденской галереи. Затем были аресты наших друзей — студентов МГУ, После убийства Михоэлса арестовали замечательного тихого человека Льва Григорьевича Зингера, работавшего в отделе репродукций и библиотеке Музея. На одном из собраний московских художников, куда мы — студенты пробрались без приглашений, прорабатывали зачисленных в безродные космополиты Абрама Эфроса и Осипа Бескина. Один когда-то ниспровергал Татлина, другой воевал с импрессионизмом, Теперь их загоняли в один общий угол.

Все думаю: как должны были в это время чувствовать себя мои Шифрины? Летом 1943 года дядя месяц провел в Сталинграде. Все время рисовал, писал акварелью (готовилась постановка пьесы Ю.Чепурина «Сталинградцы»). Вернулся потрясенный увиденным. В рисунках и акварелях видно, как он старался передать парадоксальное ощущение торжественной красоты развалин — своего рода натурального памятника Сталинградской битвы и витающего над ними призрака смерти. Может быть, своим особым театральным глазом он видел в страшном сталинградском пейзаже что-то декоративно-романтическое. Я вполне допускаю, что и в его позднем вступлении в партию был тоже элемент своего рода романтизма. Может быть, он сделал этот шаг так же искренне, как искренне верил в «ленинское время».

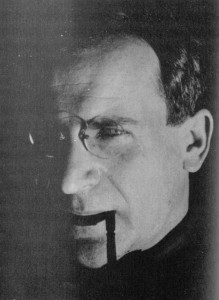

На сохранившихся дореволюционных фотографиях красивый молодой студент Шифрин выглядит вполне типичным представителем российской разночинной интеллигенции. Русские и евреи на сотнях таких фотографий одинаково красивы какой-то гордой, спокойной повадкой. Тут отпечаталось Время — не национальность. Пенсне дядя носил уже тогда, но не в качестве модной детали, а по причине близорукости. Очки и густые волнистые волосы, поначалу темные, а с конца тридцатых годов совершенно седые, были главными приметами его до последних дней обаятельного лица. Дядина манера подтрунивать была для меня привычной с детства, а становясь старше, я все яснее чувствовала, что и очки, и эта улыбочка позволяли ему при желании возводить некую невидимую преграду между его внутренним миром и окружающим. Просматривая его записки и стенограммы лекций для молодых художников, его выступления на театральных конференциях, я понимаю, что он был таким же человеком системы и такой же, в сущности, жертвой системы, какими оказались многие из творческих людей его поколения. Ибо всякий, кто был на службе, служил системе, и иначе просто быть не могло.

Речь могла идти лишь о человеческом поведении внутри роли, отведенной сложившимися обстоятельствами. Выпасть из крупной государственной игры в социализм, каким он понимался тогда, пойти против утверждения исторической правоты совершающегося на пути к светлому будущему, обещанному партией, значило полную потерю места в искусстве, в обществе, в жизни, наконец.

Дядя никогда не высказывал своих взглядов на происходящее в стране, и мне такая позиция была знакомой по довоенной жизни в Ленинграде. Хорошо это или плохо, но так было и у нас с папой. Даже о проклятом «еврейском вопросе», который к концу тридцатых годов все сильнее напоминал о своем существовании, старались в нашем ленинградском доме не говорить. У Шифриных не было оснований жаловаться на какое-либо ущемление по национальному признаку, но чувство еврейства всегда было острым в этой русско-еврейской семье. И когда нужно было получать паспорт, то дочери русской дворянки Маргариты Генке — Анне — в графе «национальность», не задумываясь, написали: еврейка. Между тем, в 1938 году, когда Тате Шифриной исполнилось шестнадцать лет, для репрессивной машины или для получения должности в государственном аппарате национальная принадлежность еще не имела определяющего значения, но многие тогда уже становились «скрытыми евреями», предвосхищая лихие времена, постепенно теряя былые иллюзии. Шифрины же все еще жили идеями и надеждами 1920-х. Мои родители уже жили в Москве, когда дядя приезжал из Киева познакомиться с московской художественной жизнью. В 1922-м он решился и перевез семью. Поначалу устройство складывалось нелегко, но манили перспективы. Многие киевские друзья потянулись в Москву. Еще в конце 1919-го после страшного еврейского погрома уехали Эренбург и Козинцева. Летом 1920-го переехала Экстер. В Москве были Сара Шор, Рабинович, Татлин, Тышлер. Тут уже давно не стреляли, продолжалось кипение больших художественных страстей.

Жилью в центре города, где обосновались маяки художественной элиты, — на Мясницкой, на Зубовском, в районе Пречистенки и Остоженки — предшествовала Перловка, тогда еще даже не пригород, а деревня под Москвой. О ней дядя вспоминает с нежностью, как об источнике вдохновения с постоянно обновлявшимися природными ликами и мотивами для живописи.

Почти целый год не было никакой театральной работы. Родилась дочь, началась всякая служба, какая подвернется, чтобы прокормить, обеспечить семью. В это время все друзья перебивались разными заработками. Экстер, например, вместе с Верой Мухиной делали пояса и шляпы для костюмов Ламановой. Шифрину давали работу в каком-то издательстве.

Наконец переехали в город. Поселились в тихом уголке старой Москвы, где от Арбата к Пречистенке ветвились переулки, жив был очаровательный желто-белый ампир — выстроенные еще после пожара 1812 года маленькие особнячки с приземистыми колонками и крошечными садиками или зелеными двориками у задних фасадов. Такие жемчужины московской архитектуры, как усадебки Селезневой, Лопухиных. Дома, где когда-то жили Герцены, Толстые, Голицыны. В новое время в тех местах выбирали место для мастерской братья Веснины, еще раньше на Остоженке была знаменитая мастерская-студия Татлина. Наконец, в Кривоарбатском переулке с 1918 года в большом доходном доме стиля «модерн» жили Панкины, а в конце у выхода к Плотникову готовился строить свой эпатажный особняк авангардный архитектор Мельников.

Тут недалеко, в Чистом переулке, принадлежал когда-то знаменитой меценатской семье фон Мекк прекрасный небольшой дом, и в нем был сухой и теплый подвал. На него и пал выбор: это было по средствам семье художника. А мой папа был опечален, что брату приходится жить таким образом. Сам он при первой же угрозе знаменитого «уплотнения» в конце 1923 года переехал в Петроград.

Но Шифрины сразу полюбили свой подвал, в котором суждено было прожить целых восемнадцать нелегких лет. Там были тяготы, были и просветления, но характер приоритетов не менялся даже в самые трудные времена. Радости и невзгоды делили с хозяевами, одинаково стойко относясь к испытанию то достатком, то нуждой, — и няня Вера Филипповна, и ее сынишка Вася, ровесник Таты. Во всякое время всем, живущим и приходящим (а без гостей подвал не оставался никогда), находилось место и душевное тепло.

В самой большой из комнат стояли полки с книгами и рояль — главное богатство и украшение этого одухотворенного жилища. Висели на стенах несколько икон старого русского письма и живопись благородного вкуса. Любили и скульптуру, собирали раннюю вятскую игрушку, тогда еще не сувенирную массовку, преданность народному искусству сохранялась с киевских времен. Привозили из Ленинграда сделанные в Эрмитаже отливки танагрских статуэток, старый фарфор.

Гостить в Чистом было удовольствием особенным. Уж очень привлекал своей необычностью этот пропитанный изяществом мир, укрытый от внешней суеты, непохожий на чинный зачехленный, привычный мне с детства ленинградский мир верхних этажей. Детская память о подвале сохранила такую картинку: где-то снаружи, высоко над головой, во дворе ходили люди, а внизу была тишина, толстые стены уютно обнимали пузатую старинную мебель — диван, шкаф с зеркалом, секретер с множеством крошечных ящичков. На рабочем столе громоздились глиняные и керамические горшки с кистями, лежала бумага, листы картона, какие-то инструменты, на полу у стен стояли подрамники и натянутые холсты. Солнечные лучи врывались в окна, и подвальный полумрак становился веселым, несколько загадочным. Вечерний уют был более обыкновенным.

После того, как по претенциозному и тенденциозному проекту Алабяна и Симбирцева на площади Коммуны воздвигли новое здание Театра Красной Армии (в плане архитектурные объемы образовывали пятиконечную звезду), на углу улицы Дурова закончили гостиницу для приезжающих военных и примыкающий к ней жилой дом для работников сцены. Оба массивные серые здания стояли на естественном холме и казались необычайно высокими по сравнению с малоэтажной застройкой всего района Марьиной рощи, Божедомки и Мещанских улиц.

Распрощался театр с прежней маленькой клубной сценической площадкой в Доме Красной Армии, а Шифрины — с подвалом. На четвертом этаже жилого дома, украшенного карнизами и балкончиками с фигурными балясинами в нарождающемся стиле советской архитектурной эклектики, главному художнику выделили светлую двухкомнатную квартиру. Книги, рояль, живопись и скульптурные миниатюры заняли свои места, так же, как все другие принадлежности бывшей подвальной мастерской. В углу, образованном разросшейся библиотекой, встал круглый стол и мягкое, обитое гобеленом старинное кресло Маргариты Генриховны с пышным темного дерева обрамлением высокой спинки, подлокотников и ножек в стиле русского барокко.

Начался новый отсчет московской жизни Шифриных. Они находились в поре удач и наконец-то пришедшего бытового, материального благополучия. Еще не знали, что меньше чем через год разразится война.

Не стану рассказывать здесь о творчестве дяди, о его спектаклях и живописи — в 1971 году в Москве вышла в свет большая монография М.В.Пожарской. А вот о Маргарите Генке-художнице до сих пор ничего не написано, если не считать четверти страницы в Библиографическом словаре «Художники народов СССР». Между тем, ее несомненный талант развивался по-своему, хотя был, может быть, не совсем полно реализован.

В Киевском художественном училище, а затем Институте, на какое-то время преобразованном в Украинскую академию художеств, тетя получила вполне классическое образование. Это было еще в 1915-1916 годах. Одновременно посещала частную студию А.А. Мурашко, одного из учеников Репина. Таким образом на всю жизнь был приобретен прочный навык уверенного рисования, а также письма маслом в свободных станковых формах.

Трудно сказать, как сложилась бы ее личная карьера живописца, не будь она тесными творческими узами связана со своим мужем. Он, как мы видели выше, пережил немало увлечений новейшими художественными течениями и рано нашел свое место в современном театре.

Она не участвовала в авангардных выставках, не посещала, хотя могла бы, студию Экстер. Ее первые работы в Москве относятся к 1925-му году (когда подросла дочь). И все это, кроме небольших штудий для себя, иллюстрации к детским книжкам, в том числе -стихам старого приятеля по Киеву Натана Венгрова, завсегдатая дома в Чистом. И так до 1936 года: детские книжки, журналы «Мурзилка» и «Еж».

Не просто заработками была эта работа. Конец 1920-х годов, начало 1930-х — время, когда в детскую книгу шли многие литераторы и художники. Конечно, были среди них и люди не очень высокого полета, хотя и профессионалы. Но были и другие, кто понял и оценил своеобразие жанра, что позволял, говоря словами В.В.Лебедева, «разрешать те же задачи, которые стоят перед ними в их художественной работе вообще». Участие именно таких художников в создании книг для детей сразу подняло уровень и значение этого искусства в общем художественном процессе. Тогда создавалась новая детская книга. Опыт ленинградской лебедевской школы стимулировал москвичей. Для многих живописцев детская книга и театр стали на время гонения формалистов истинным прибежищем, правда, не очень-то прочным. В 1936-м году самых талантливых и оригинальных главная партийная газета назвала «художниками-пачкунами», но это уже другая история.

В работах для детской книги у Маргариты Генке так же, как у Ниссона Шифрина, был свой интерес и свои попытки найти что-то новое, неординарное в этом жанре. Композиции книжек Генке, таких, как «Чирики-пузырики» Венгрова или «Кисанька-Мурысанька», «Словца без конца», — более ритмичны, линии и формы в них ясней и в то же время мягче, чем в книжках-картинках Шифрина «Поезд идет», «Москва строится», где чувствуется скорее желание насытить цветом и движением каждую страницу, нежели выстроить пластическую идею живописного рассказа от начала до конца. Она чувствовала книгу как некое пространственное целое.

Бывают камерные дарования, последовательно выражающие себя в какой-то раз найденной стилистической оболочке и даже не рискующие соприкасаться с иными, более мощными проявлениями параллельно существующих стилей. Маргарита Генке была художником, открытым современности и современному искусству. Но она не спешила ни к чему и ни к кому примыкать.

О ее возможностях живописца я сужу лишь по известным мне немногим портретам, колористически тонким, написанным с большим вкусом, плотно, с лессировками, с, я бы сказала, подчеркнуто традиционным умением. Однако известно, что она писала и крупные полотна — задники для диорам, например, которые представляли Россию на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке.

У тети не было и не могло быть систематической индивидуальной театральной работы, хотя работать в театре она начала уже в 1930-м году. Не могло быть той работы, что захватывает театрального художника целиком, с утра и до вечера, отрывает от семьи, требует постоянного присутствия в театре в процессе создания спектакля, во время репетиций. Мешало кроме всего прочего хрупкое здоровье и, наверное, все-таки то, что главной она считала работу мужа, была его постоянным вдохновителем, советчиком, критиком и незаменимым помощником. Тем не менее несколько пьес она оформила самостоятельно.

Но театральный костюм — это была ее стихия и в своих, и в дядиных спектаклях. Знаменитые ее лошади для «Укрощения строптивой» в ЦТКА были блестящей абсолютно оригинальной находкой, так же, как остроумная маска «Конька-Горбунка» в Центральном детском театре. Здесь высветились знания русской карусели, деревянной резьбы, крестьянской росписи прялочных донец, сундучков, ставень. Оба эти спектакля Шифрины делали вдвоем. В костюмах к ним особенно ярко проявилось чувство цвета как носителя характера сценического персонажа, хотя стилистика была совершенно разной, а ощущение декоративной формы одинаково острым.

Я думаю, что ее собственный характер — характер хозяйки гостеприимного хлебосольного дома помимо всего другого цельно и ясно выражался в том, что она любила надевать и носить сама. Простота и элегантность ее слегка удлиненных платьев были столь же нестандартны, как и украшения — серьги или кольцо. Выбор не мог быть велик, зато отличался уникальностью и редким вкусом. Ее суть вообще не нуждалась в какой-либо броской оправе.

У тети Маги была худощавая, но статная фигура и замечательно красивое лицо, напоминающее лица женщин с фресок Гирландайо: под тонкими дугами бровей -длинные, нежно очерченные веки, прикрывающие ясный неторопливый взгляд светлых глаз. Простая прическа: длинные волосы, уже с проседью, забирала она на затылке в низкий пучок. Мягкий общий абрис головы и покатых плеч, как и лицо, выражали собой спокойное достоинство. Оно и определяло атмосферу дома — взаимную любовь и ласковое внимание друг к другу членов семьи. Здесь понапрасну никогда не повышали голос.

Уклад был старинный, с четким режимом дня, с неторопливой едой и чаепитием на чистых скатертях с красивой сервировкой и, как во многих театральных семьях, с гостями к позднему ужину после спектаклей или к обеду в свободные дни. На этих трапезах тетушка в своем кресле выглядела как королева.

Тогда не очень любили рассказывать о семейном прошлом, особенно о дворянском. Еще тяготели над людьми сначала арах, а потом неудобство оказаться из бывших. И я не знаю, когда семейство Генке уехало из Москвы, где тетя родилась, и оказалось в Киеве, где она училась. Но и без рассказов весь стиль жизни ее и ее старенькой матушки говорил о родовитости. Манера держаться, педантически хранить аристократический бытовой ритуал и традиции гостеприимства выдавали благородное воспитание этих двух леди.

А язык! Никаких осмысленных или бессмысленных неологизмов или, упаси Бог, грубых уличных словечек, какими часто щеголяли после революции в иных вполне интеллигентных домах. У Шифриных звучала чистая, добротная русская речь, подчеркнутая даже не московским, а, скорее, актерским произношением.

К месту, чтобы посмеяться, обычно вспоминали не старые анекдоты, а цитаты из любимых спектаклей или сценические шутки и ляпы. Разумеется, в соответствующих голосовых имитациях. На внутритеатральные темы вообще любили пошутить, но какой-то домашний неписаный закон определял чувство меры по отношению к людям своего цеха, обязательное и для сосемейников, и для тех, кто бывал в доме и проводил время в застольных беседах. Театральные сплетни считались дурным тоном.

Бывали здесь друзья. Круг не слишком широкий, скорее тесный. Среди них и писатели, и актеры, и режиссеры. Все тот же юркий, как колобок, смешливый Натан Венгров, загадочно мрачный Эренбург, всегда по-хорошему шумный Алексей Дмитриевич Попов, добрый и простой Игорь Михайлович Доронин, уютная, светящаяся добротой Мария Осиповна Кнебель. Поистине замечателен был, конечно, букет художников: ОСТ-овские друзья Юрий Иванович Пименов и Андрей Дмитриевич Гончаров, затем Владимир Евграфович Татлин и две Сарочки: Сара Марковна Шор и Сара Дмитриевна Лебедева.

Близких родственников у Шифриных в Москве не было. Родной брат дяди — прекрасный музыкант-фаготист Абрам Шифрин жил в Киеве и играл в оркестре киевской Оперы, так что тоже всю жизнь был связан с театром. Гастроли в Москве и Ленинграде становились праздником для родных. Единственная сестра тети — Нина Генке давно была замужем за известным театральным художником Вадимом Георгиевичем Мелле-ром. Они тоже жили в Киеве.

Хотя многое в семье Шифриных было заведено так же, как и у нас в довоенном ленинградском доме, — с яркими, незаурядными гостями я робела. Мою кузину Тату они, что называется, на руках держали еще малышкой, она просто выросла в их кругу, а для меня это были боги художественного Олимпа. Непростительная моя застенчивость помешала увидеть и услышать много интересного и необыкновенного.

Тетушка смеялась над моей робостью, и мы делали с ней этюды. Сидя в своем замечательном кресле, она любила раскладывать бесконечные пасьянсы, и делала это артистически. Занятие было отработано с блеском до полного автоматизма и не мешало разговаривать или думать о чем-нибудь важном. Я смотрела и восхищалась.

Отрываясь на мгновение глазами от карт, тетя отсылала меня к двери в комнату и говорила:

— Ну-ка, войди и поздоровайся, считай, будто уже полно гостей… (Я часто приходила домой поздно из библиотеки.)

— Спокойно иди к своему месту за столом, ты же знаешь, что тебя ждали дома!

— Ну почему руки у тебя висят, как плети!

— Не прячь свои глаза, тебе нечего стесняться!

— Если встречаешь джентльмена в прихожей, не забудь подать руку первой!

И так далее и тому подобное. Эта добрая муштра сильно пригодилась мне потом в годы административной службы, на всяческих официальных приемах и в заграничных командировках. А пока…

Больше, чем всех других, я боялась Эренбурга. Эренбурги приходили всегда вдвоем, он и Любовь Михайловна Козинцева, которая к этому времени уже мало выступала как художница. Она держалась просто, и ее все, независимо от степени близости, за глаза звали Любой. Несмотря на то, что Эренбурги больше жили за границей, чем в Союзе, в периоды приездов они быстро вписывались в привычный по общему прошлому кружок, хотя давно уже всех друзей раскидало по разным жизненным дорогам. Так вот Шифрин стал известным художником, а Эренбург — не только известным писателем, но и тем, что называется «государственная личность». И надо сказать, что печать придворных тягот явно лежала на его непроницаемом лице. С кривой усмешкой и наполовину скрытым взглядом, оно казалось мне брезгливо-недовольным. Это была далеко не та добрая ирония, к которой меня весело приучал дядя. И мнилось, будто недовольство относится лично ко мне. Может быть, я как-то не так веду себя за столом в глазах знаменитого европейца?

Между тем, «великий человек» и не думал смотреть на какую-то там племянницу, да и на других смотрел мало, а больше был погружен в себя. Тогда я, конечно, не могла себе представить, в какой большой и не чистой политике он задействован. Для меня это все еще был автор довоенных романов, книжек о любви, о Париже, об очаровательных француженках. Мне, воспитанной в духе соответствующей идеологии, было даже неведомо, насколько и они, его ранние книги, откровенно политизированы. Теперь я знаю больше, и перечитывая «Люди, годы, жизнь», не вижу загадок и не испытываю симпатий к автору.

Когда Эренбурга спрашивали о Париже, о новой французской живописи, о художниках -ведь он был так близок с Пикассо и другими, — маэстро сразу оживлялся. Я, в отличие от старших, слушала молча, но со своим особым интересом: все, что касалось нового западного искусства, для студента в те годы было чем-то полулегальным. Такая ожесточенная борьба велась в официальных художественных журналах, в учебных заведениях против всех новых и новейших так называемых антиреалистических течений в мировой культуре вообще.

Моя старшая сестра Надя, живя в Москве до 1923 года, еще ходила с мамой в Морозовскую галерею и в Щукинский дом на Знаменке. Боюсь «коллажей» памяти, но и в моем воображении встает ощущение восторга от посещения Морозовского особняка в 1940-м году: «Танец» Матисса на площадке лестницы и панно Пюви де Шаванна… Ведь перед войной обе коллекции были уже собраны наконец на Пречистенке и превращены в Музей нового западного искусства, а в начале войны — законсервированы.

Теперь о том, чтобы увидеть новую французскую живопись, и думать было нечего. Курс, который недолго читал Михаил Владимирович Алпатов, был выброшен из программы, а профессор уволен из университета. Слушая Эренбурга, я чувствовала себя круглой невеждой, по счастливому случаю причастной к запретному, и на другой день спешила скорее восполнить свои отрывочные знания в читальном зале Ленинской библиотеки. Импрессионизм, постимпрессионисты, фовисты — в свете ожесточенной внутрихудожест-венной борьбы все это было чем-то более актуальным для нападок, чем, например, русский авангард. Тогда и слова-то такого не произносилось, ведь с формализмом критики и политики давно, еще в середине 1930-х годов, успели покончить. И я, конечно, не понимала, что сижу вечерами за столом рядом с человеком-легендой, когда к Шифриным приходил Владимир Евграфович Татлин. К нему в доме все относились просто и с великой нежностью.

— Сегодня у нас Летатлин, — говорила тетя Мага, и на кухне стряпали «что-нибудь вкусненькое». Только она позволяла себе называть его Володичкой, хотя он был старший среди всех друзей.

Если визиты Эренбургов носили характер события, то появление Татлина было столь же обычным, как приход прежних ОСТ-овцев — Пименова и Гончарова с их симпатичными женами. Только Юрий Иванович и Андрей Дмитриевич были гости задиристые, шумные, с раскатистым смехом, шутками, веселой бранью по поводу всякой там бюрократической шушеры, организационной шумихи и словесной трескотни в МОСХе или Всекохудожнике. А Татлин двигался и говорил тихо, был всегда сосредоточен и больше грустно поглядывал перед собой, куда-то в пространство, нежели на тех, кто сидел за столом. Да и приходить он предпочитал, когда большого сбора не ожидалось, Это было тяжелое для него время — время одиночества и бытовой неустроенности, горьких переживаний в связи с ранением, а затем и гибелью единственного сына на фронте. Не помню, как он одевался, — в воображении теперь путаются реальность и немногие опубликованные фотографии. Но можно сказать с уверенностью, что одежда была скромной и подчеркнуто аккуратной.

О творческой судьбе Владимира Евграфовича я знала мало. Давнее прошлое друзья почти не затрагивали. Это было болезненно. Кто бы решился в 1943-1944 годах всерьез радоваться тому, что когда-то один великий мечтатель предлагал другому войти в «Правительство председателей Земного шара»? Хлебников, который хотел видеть Татлина в этом своем правительстве, по счастью, ушел из жизни раньше, чем его могли бы изжить те, кто правил бал.

Люди мало осведомленные и не слишком образованные, а таких становилось все больше, поскольку значительная часть интеллигенции была уже либо уничтожена, либо сидела в лагерях или тюрьмах, к началу 1940-х годов смотрели на Татлина как на чисто театрального художника. Его главные конструктивистские работы — ранние контррельефы почти не сохранились, остатки модели «Памятника III-му Интернационалу», аппарата «Летатлин» — завалялись в каких-то фондах, часть живописи, многие рисунки и театральные эскизы тоже куда-то подевались.

Действительно, в театре им было сделано не мало. Работал он с такими крупными режиссерами, как Таиров и Берсенев. Перед самой войной в 1940-м году успел оформить один спектакль в Центральном Театре Красной Армии. Это было «Дело» Сухово-Кобылина. Произведение для постановки тогда, надо сказать, достаточно рискованное в силу возможных аллюзий, но, может быть, именно тем и заманчивое. Думаю, что идея пригласить в ЦТКА Татлина (для которого, кроме всего, что он мог раскрыть в пьесе, сценография стала главным средством заработка) принадлежала дяде и добрейшему Алексею Дмитриевичу Попову. Вероятно, и бывать у Шифриных, поселившихся рядом с театром, Владимир Евграфович начал чаще как раз с этих пор. Наверняка именно тут он чувствовал себя хорошо и спокойно. По достоинству. Тогда как в официальных сферах с ним попросту опасались общаться как со странным чудаком, принадлежащим чему-то уже не существующему.

Как у всякой непростой, беспокойной натуры, были у него беды сугубо личные -разбитые дружбы, неудачные браки. Но подобного мало, чтобы так потухло все в человеке, как это виделось при встречах у Шифриных.

Не стало теперь той страны СССР, в которой он жил где-то рядом с нами, нет тех людей, которым мешал его талант, равно как и тех, кто желал ему добра, но не мог оценить до конца, считая безумцем, не понимающим, в какое время и где он живет.

Поздно и тяжело теперь признаваться себе в том, что и ты был продуктом страшной эпохи, в которой даже вполне порядочные люди жили по инерции, участвуя в коллективном гипнотическом беге неизвестно куда. Моя жизнь у Шифриных была, в сущности, кратким праздником, этаким пиром души, санаторной побывкой.

Вспоминается и другая, будничная Москва сорок третьего — сорок четвертого. Бомбежек уже нет, но черные раструбы уличных репродукторов с регулярными сообщениями о положении на фронтах еще висят и голосят на столбах. В магазинах с утра стоят очереди, там раз в месяц выдают скудные пайки. Труднее всего растянуть на этот срок сахар, к тому же вместо него, как правило, получают конфеты — сомнительного вида леденцы. Водка — неизменный и важный предмет пайкового ассортимента. Она и греющий напиток, и прекрасное средство обмена, и надежный капитал, который в любую минуту можно натурализовать.

На рынках целый день толкотня, там больше меняют что-то на что-то, чем продают. Люди одеты кое-как, в ход пошел из сундуков гардероб старых бабушек и дедушек, все новое лучше обменивается на сахар, масло, муку.

Вечером люди, вспоминая бомбежки, плотно зашторивают окна, улицы почти не освещены. В 23 часа наступает комендантский час и вышагивает только военный патруль.

Тем не менее студенческая жизнь протекает деятельно, читаются лекции, идут семинары. В проходе под аркой наружной лестницы старинного Казаковского здания университета на Моховой, 9 устроена для студентов большая столовая. Там по обеденному талону можно получить тарелку «щей из хряпы» — темно-зеленую баланду из капустных листьев, которые прежде шли на корм скоту. На столах горкой лежит ненормированный хлеб, «карточный» можно съесть дома. В титане — кипяток.

В доме на улице Дурова утро начинается рано. Еще до моего ухода в университет появляется, как в доброе старое время, молочница. К теплому молоку тетушка добавляет боржом, купленный дядей в театральном буфете. Педантично поит меня этим старинным средством от кашля. Старшим варится кофе и только забеливается молоком. Оливкового цвета сырые кофейные зерна тетушка раскладывает на противень и жарит в духовке, пока они не станут темно-коричневыми. Квартиру наполняет божественный запах настоящего кофе, какого не видывали в довоенные годы. Наверное, его присылают американцы вместе со свиной тушенкой и сардинами. На кухне царствует няня Вера Филипповна. Откуда-то она добывает картошку, квасит капусту, приносит лук и сухие грибочки для супов. Она кормит меня завтраком, и я ухожу из дома. Иду пешком по бульварам, пересекая Садовое кольцо. С Трубной площади сворачиваю к Сретенке, потом — на Страстной и по Тверскому бульвару выхожу к Большой Бронной. Там, в типовом здании школы временно помещаются исторический и филологический факультеты. На филологическом — искусствоведческое отделение. На историческом учится дочь Сталина — Светлана, она приезжает на автомобиле, ходит по коридорам в беличьей шубке. Она демократична, любит поболтать с друзьями.

Нас — искусствоведов — мало, в школьном классе просторно. Другую Светлану — Тухачевскую — мы потеряли: сразу после прибытия студенческого эшелона в столицу бдительные органы выявили ее и со строгим предписанием исчезнуть в 24 часа отправили назад, в Свердловск.

С нами вместе Валя Тиханова — дочь Антонова-Овсеенко. Она живет в Москве после детдома для детей репрессированных. У Лиды Поповой и Нины Беус тоже расстреляны родители. Отец Верочки Кауфман, добрый и обаятельный Николай Георгиевич, отсидев свое еще до войны, как нужный специалист возвращен к работе оборонного значения, Он время от времени подкармливает нас в своей спецстоловой.

После ранения в группу пришли демобилизованные фронтовики: тихий задумчивый киевлянин Иосиф Глозман — тонкий поэт (он завершил свой жизненный путь в Иерусалиме, став одним из основателей и редакторов Краткой еврейской энциклопедии); и коренной москвич Вадим Полевой. Толя Кантор, Вигда Лойтер, Лида Акимова, Ольга Ройтенберг — все, как и названные выше, теперь известные российские ученые, деятели культуры. Это только часть тех, кто сохранил студенческую дружбу доныне.

В Москву постепенно возвращаются эвакуированные учреждения, учебные заведения, рабочие и служащие. Так в один прекрасный день из далекого города Фрунзе приезжают мои родители. Они держат путь домой, в Ленинград.

Меня находят здоровой и жизнерадостной. От блокадного заморыша не осталось следа. Папа горячо благодарит Шифриных, но стеснять их больше не хочет. Мага сама не очень здорова, да и брату при его интенсивной работе нужен покой. Но юное чадо оставлять без присмотра и заботы родители тоже не решаются. Они отправляют меня на жительство в другое замечательное московское семейство, где я остаюсь до самого конца войны.

Иерусалим, декабрь 1995