МЕМУАР НАТУРЩИКА

Натура — дура, а художник — молодец!

Профессиональная поговорка

— Есть работенка, — сурово сказал мой дядя Андрей Сергеевич, — будешь позировать адмиралу!

В разгар зимних каникул 1954 года я стал натурщиком.

По ночам я замерзал в комнате дяди с видом на юсуповский сад, где виднелись засыпанные снегом боги Олимпа и пестрые снегири у Харитонья в Огородниках, а днем шел к «адмиралу», жившему за углом Кировской улицы.

Мой угрюмый дядя спал с открытой форточкой, вставал в шесть утра на утреннюю гимнастику, опасной бритвой брил шею, обливался холодной водой и уходил, не завтракая. Сначала я не мог понять, где он ест и что. В пустой и холодной комнате без мебели и украшений съестным и не пахло. Потом оказалось, что ест он и служит в бакалейном магазине с китайским орнаментом. Витрины торгового предприятия ломились от красочных муляжей, перемешанных с пестрыми упаковками чайных и шоколадных изделий. Служащие почтамта на вес покупали дешевые ароматные леденцы. Жильцы доходных домов, где было много художников и педагогов, заказывали пахучие кофейные зерна из Индии и Египта. Гравер Павел Яковлевич Павлинов, любивший высшего сорта кофейные зерна, дарил дяде гравюры.

В глубине двора, где, по словам дяди, когда-то возвышалась бронзовая фигура царя Александра Третьего на могучем коне, в начале века построили высокие дома, где поселились художники, профессора механического института и много прислуги.

Художник Павлинов жил на шестом этаже, но я не мог тогда сообразить, почему его все звали «адмиралом» в сухопутной Москве, а сейчас думаю, что он мог служить мичманом в японскую войну 1905 года и с тех пор не расставался с черным сюртуком двубортного морского покроя. Квартира его походила не на корабль, а на зоомузей. Повсюду стояли пыльные, набитые опилками чучела диких животных: медведь, рысь, волк, лиса с рыжим хвостом. На видном месте возвышался человеческий скелет с хорошими, молодыми зубами, но покрытый толстым слоем грязи.

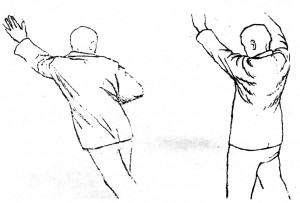

«Адмирал» сунул мне пожевать баранку, задвинул в угол и приказал:

— Рисуя спину, помните о животе!

Две очень пожилые ученицы, такие же пыльные и заштопанные, как и чучела диких зверей, зачирикали карандашами по бумаге.

— Модуль упругости вельвета дает большие, пологие складки, — пояснял старухам «адмирал», заложив руки за спину.

В перерыве я заглянул в альбомы рисовальщиц.

— Это не для вас, — сказал «адмирал», — это для тех, кто рисует!

Мне и в голову не приходило сравнивать эти почеркушки простым карандашом с картиной любимого художника Виктора Пузырькова, висевшей на главной стенке Третьяковской галереи. Там как живой изображался отряд до зубов вооруженной морской пехоты по колено в воде, непобедимые и могучие богатыри в черных бушлатах и полосатых тельняшках. Перед картиной, оцененной Сталинской премией, постоянно стоял народ с восторженными лицами. Картина Виктора Пузырькова оставалась недосягаемой мечтой художественного совершенства, о котором я мечтал в то время.

Однажды к мастеру складок Павлинову зашел дядя в роскошной кожаной куртке с меховым воротником и в картузе с яркими якорями — художник Георгий Григорьевич Нисский.

Сейчас имя Нисского совершенно неизвестно широкой публике, никто не знает, где его картины и когда он скончался, но в то время он купался в славе — обласканный властью и живший на широкую ногу художник и спортсмен первой величины.

Меня сразу потряс огромный черный ЗИМ, сверкавший никелем во дворе. Нисский лично пригнал его из города Горького, где директор автозавода был старый заказчик и хороший знакомый. Оказалось, что Нисский был не только академиком живописи, но чемпионом Москвы в парусном спорте, что было невероятной редкостью среди домоседов «вечного реализма», и уникальным водителем автомобиля. Можно без преувеличения сказать, что автомобиль был его походной мастерской, продолжением жилья. В багажнике лежали холсты, картонки, альбомы, краски в коробках, разбавители, кисти, всякие знатные мастихины.

Свой творческий день он начинал с киоска Петровского парка, где летом и зимой подавали коньяк с икрой. Художник выпивал граненый стакан залпом, зажевывал красной икрой и в приподнятом состоянии гнал свой ЗИМ в Химки, в Завидово, в Осташков. Изредка он выруливал на обочину и, не вылезая из хрустящего кожей сиденья, набрасывал проекты будущих модернистских композиций с опрятными хатами и чистыми шоссе.

В культурной политике страны он занимал высокий пост инспектора высших учебных заведений, подчиненных Академии Художеств, и в любой момент мог нагрянуть в деканат и напугать руководство.

Тогда, в феврале 54-го, «адмирал» Павлинов, учитель Нисского, и пара старушек наотрез отказались «кататься по Москве», я же, сгорая от страстного желания прикоснуться к дарам буржуазной цивилизации, сразу сказал: «Хочу», и мы помчались!..

«Дядя Жора» жил на Масловке в просторной современной квартире, где стояла огромная картина с изображением пейзажа, больше напоминающего фильмы с Гарри Купером, чем русскую навозную деревню коммунизма.

Вдруг он бросился к балкону и ткнул пальцем в человека в черной шубе, застрявшего в сугробе:

— Иогансон! Иогансон! Наш главный академик, брат, таковский: когда он пьян, то он -Сезанн, когда он трезв, то он — Маковский!

Теоретик и практик бригадного творчества Борис Владимирович Иогансон в молодости увлекался французскими импрессионистами, а в зрелости стал эпигоном русских реалистов, среди которых Владимир Маковский, автор жанровой картины «Не пущу!», отличался особой бездарностью.

Позировать Нисскому мне не пришлось, но с ним впервые в жизни я отведал комфорт быстроходной моторной техники.

Всем беднякам и попрошайкам Нисский рассовывал деньги. Недолго думая, он доставил меня в Новогиреево, где меня ждали художники. Судя по всему, знаменитый художник страдал от отсутствия детей в семье. Он грустно улыбнулся, когда я сказал, что у меня есть дядя в Москве, а в Брянске ждет мать. Думаю, он предпочел бы, чтобы я оказался беспризорником.

Поселок Новогиреево располагался на дальней восточной окраине Москвы, и добирались туда электричкой или трамваем по бывшему Владимирскому тракту, где в старину гнали в Сибирь каторжников. По правую сторону от шоссе в худосочном садике стоял «дом Фаворского», безликое здание из красного кирпича с наглухо забитым парадным крыльцом.

Адрес «профессора Фаворского», заказавшего живую натуру, я получил от моего дяди, кладовщика известной бакалеи. Дверь мастерской открыл молодой человек с густой черной шевелюрой, оказавшийся зятем хозяина, скульптором Дмитрием Шаховским. Сам Владимир Андреевич Фаворский, бородатый старик с пушистым розовым лбом, сидел за столом и что-то царапал на деревяшке. Вокруг смирно корпели над мольбертами сразу четыре женщины: жена художника с сестрой, дочка Маша и свояченица Мила Дервиз, жена скульптора Льва Кардашева, жившего за стеной. Как только меня поставили, обрядив в тяжелые сапоги и длинный армяк, в позу бегущего человека, — позднее В.Ф. перевел в гравюру «Гришка Отрепьев, убегающий в окно»! — в кружок присоединилась еще одна женщина лет двадцати от роду -студентка Ирина Коровай, чуть не ставшая моей женой.

Творческая тишина! Свобода творчества! Никакой суеты!

Попытку молодого зятя вставить уличную хохму все решительно осудили. В конце сеанса я совершенно обессилел и попросил воды. Мне заварили чай с конфетами. Свояченица Фаворского села за развинченное фортепьяно и в гробовой тишине исполнила скучнейший музыкальный этюд. Уходя, я осмотрел рисунки. Казалось, их рисовал один человек, выводивший тупые объемы и складки армяка.

Я родился в бедной семье, где все танцевали, играли, пели, рисовали, но никто не считал эти занятия доходной профессией. В семье ВАФаворского я воочию убедился, что за самое глупое рисование можно получать деньги и припеваючи жить. В этом я убедил бабушку, мать, брата и родичей, выдавших мне вольную в искусство.

Веселее работал скульптор Иван Ефимов, живший внизу.

Летом, по обыкновению, обитатели «дома Фаворского» выезжали на дачу под Звенигород. В доме оставался один престарелый Иван Семенович Ефимов с парой древних, умирающих от старости борзых собак — Гришки и Мышки. Я приходил в дом черным ходом, через мастерскую скульптора, где дремали собаки на вонючем ковре. Не поднимаясь наверх, я выгуливал борзых в Измайловском парке, потом закупал толстые батоны вареной колбасы, а поскольку я не глодал по дороге собачий обед, то за безупречное поведение получал от «купчихи» Ветрогонской, последней супруги неугомонного скульптора, рюмку водки и соленый огурец. Старик Ефимов, не скупившийся на похвалу, сказал о моем беспомощном рисунке, что мне нечему учиться, чем вызвал неподдельное возмущение Шаховского, лепившего с меня безногого инвалида.

— Иван Семенович, а кто ему даст заказ? — припирал к стенке Шаховской.

— Как кто? Владимир Андреевич Фаворский! Он главный работодатель страны! Тут-то я схватил, что в «доме Фаворского» не все благополучно.

Согласно учению В.Ф., профессия художника ничем не отличается и не выделяется от работы сапожника, портного, кровельщика, штукатура, переплетчика, и, следовательно, рисовать и писать может всякий, следуя определенному правилу. Освоив систему Фаворского, я мог в свои семнадцать лет получить место в бригаде рисовальщиков, не проходя дурацких институтов искусств, попасть сразу из стенгазеты в Гослитиздат!.. Мой дядя, седеющий физкультурник из бакалеи, вывел меня на прямую дорогу успеха и процветания.

В известной степени художник И.С.Ефимов оставался непреклонным возмутителем академического спокойствия.

Он родился в семье помещиков и капиталистов и, следовательно, в искусство пришел по призванию, а не по нужде. Его ранние вещи парижской эпохи обещали крупного изобретателя и ваятеля XX века, однако знакомство, а потом и родство, с реалистом В.А.Серовым остудили природный дар. Его творчество зачахло в хлеву советских анималистов, где он высекал из гранита огромных быков, коров и свиноматок, соревнуясь с академиком Ватагиным на этом поприще. Жил он весело и безбедно, но смелые люди его считали придурком в искусстве, не сумевшим высказаться как следует.

Летом 55-го года я попал на выставку мексиканской гравюры, привезенной «другом» нашей страны, умирающим от рака Диего Риверой. Гравюры меня ошеломили. Зрелище было похлеще морской пехоты Виктора Пузырькова. Я впервые увидел, как художники измываются над строгими правилами реалистического рисования, уродуя лица и фигуры людей и животных, добиваясь особой, задевающей воображение выразительности.

На чердаке «дома Фаворского» с 44-го года жил женатый художник Дмитрий Жилин-ский, состоявший в отдаленном родстве со всеми квартирантами. Он переписал портреты родичей сухой, невыразительной кистью, но приподняться чуть выше над землей, убить в себе демона натурализма и пошлости он так и не смог. В деревянном сарае, нелегально построенном под «летнюю мастерскую», он принялся за огромную картину, изображающую купанье солдат. Судя по всему, он хотел переплюнуть знаменитого автора Александра Иванова, но с меня он рисовал не Иисуса Христа, а голого солдата, для чего я прикрыл «стыд» белой тряпкой. Судьба этой тупой и холодной картины мне не известна, но с легкой руки живописца я сошелся с выдающимся натурщиком страны Владимиром Переяславцем, ставшим главным художником Красной Армии.

Переяславец начал с того, что в 1946 году стал натурщиком Петра Петровича Кончалов-ского («Полотер в красных штанах»), и по рекомендации живописца был сразу зачислен в студию военных художников имени Митрофана Грекова, самое денежное место страны. Свидетельство такого живого успеха подстегнуло меня на дерзкий подвиг. Я охотно позировал всем обитателям дома — Жилинским, Сухановым, Шаховским, Кардашевым. Мое рвение заметила Милочка Дервиз-Кардашева и, подмигнув глазом, втолкнула в холодную комнату, где сидела студентка Коровай.

В комнате с покатым потолком сидела Ирка Коровай, совершенно круглая, с крохотной головкой, замотанной дырявым платком. На полу лежали свежие оттиски линогравюры.

— Пойдем в кино, — сказал я и повернул назад.

Главный этап знакомства, по циничному совету Милочки Кардашевой, начинается с культпохода в кинотеатр «Слава» на Владимирском шоссе, где тогда подавалась музыкальная трагедия «Бродяга» с Радж Капуром в главной роли. Моя клуша мирно сопела рядом, пуская пузыри с толстой губы. После тягучих песен индусов («Никто не ждет меня, а-а-а, бродяга я, а-а-а») мы возвращались домой вдоль заборов и кустов Измайловского парка. Беседа, как водится, велась вокруг посторонних и далеких от действительности предметов. Доверчивость Ирки сбивала меня с панталыку, в то время, как я думал, где уложить подругу. На мое горячее предложение посидеть на куче мусора она безоговорочно согласилась и ловко опрокинулась навзничь, подтянув меня к пышной груди.

Сразу скажу, опуская ничтожные подробности эротической возни новичка, что всю операцию я неправильно вычислил от начала до конца. Ирку Коровай кто-то использовал до меня (Жилинский? Суханов? Ветрогонский? старик Ефимов?), и я ломился в настежь открытые ворота обманутым, несчастным юнцом.

В такой женщине, обманувшей мои самые сладкие ожидания первой пробы и любви, я не нуждался.

Милочке легко сказать: «Женись!»

Ночью, шатаясь от любовного угара, мы разошлись по своим углам, а рано утром мой след простыл. Я уехал, не простившись с людьми, оскорбленным и злым мужиком.

Позднее, года через три, мне удалось раскрыть дьявольские планы «дома Фаворского» заковать мою жизнь в расцвете лет, запихнуть меня, как кур во шти, в монотонный и глупый быт семейного ремесла. Ирина Коровай, дочка какого-то мифического философа, сосланного в 33-м году в Казахстан, нашла свою подходящую половину без комплексов приблудного натурщика.

В 1956 году я появился не в зимние каникулы, а осенью, когда давились на выставку Пабло Пикассо. В Москву мы приехали втроем — Вася Полевой, Саша Аникин и я, — и ночевали на полу у дяди, не раздеваясь, потом навестили Пикассо и Нисского, игравшего в снежки с детьми. Я сразу сошелся с Володей, сыном академика Аминадава Моисеевича Каневского, знаменитого иллюстратора Н.В.Гоголя и постоянного карикатуриста популярного «Крокодила».

Володя Каневский накормил меня борщом.

Его именитый отец был женат на широколицей «славянке» с поразительно блаженным видом. Не успел я очухаться, как мои штаны она вычистила и выгладила, а перед тем, как усадить за стол, меня силой загнали мыться и бриться в белоснежную кафельную ванную. Для молчаливого академика, ученика Павлинова и Фаворского, я изображал сатирический персонаж для очередного номера «Крокодила». Просить деньги за терпение у меня не повернулся язык. Академик и сын кормили меня борщом со сметаной еще пять лет подряд.

Новый друг с Масловки показал меня братьям Коровиным, Оресту и Ювеналию, позировать которым стало настоящей пыткой.

Старший, Орест, состоял главным художником издательства «Юность», только что возникшего на волне либерализма, младший, Ювеналий, оформлял книжки и был начальником графической секции МоСХа. Они эксплуатировали меня до тех пор, пока я не падал от усталости, а платили неохотно, подсчитывая каждый гривенник.

В семье Каневских, где дочка Лена вышла замуж за рекордсмена мира Юрия Чукарина, часто бывавшего за границей, соблюдался модный стиль жизни. Все красиво одевались в особые штаны и блузки, немыслимые в допотопной Москве. А главное, у Каневских гремела настоящая электрическая радиола, а не ржавый патефон! Слушать заграничные диски было истинным наслаждением, а танцевать буги-вуги с самыми красивыми невестами Масловки перепадало не каждому!..

Володя Каневский, толком не знавший, чем заняться — литературой, музыкой, искусством, — ввел меня в тесный мирок московских «стиляг», открыто воевавших с официальной моралью.

У «чувака» был мотороллер!

В квартиру поднимался удобный лифт. Однажды с нами вошел дядя с пышной гривой седых волос, с иголочки одетый в заграничные вещи. Он потрепал Володю по загривку и справился о здоровье родителей.

— Можешь себе представить, — шепнул мне приятель у дверей, — этот человек был в Индии и жал руку Джавахарлалу Неру!

Я сразу представил себе начальника МоСХа Федора Семеновича Богородского, автора висевшей в Третьяковке прославленной картины «Слава павшим героям», с гирляндами ярких цветов на шее среди восторженных индусов. А кто мог представить себе, что через три года Богородский будет моим покровителем, а я «репетитором» его нерадивого сынка Митьки, не желавшего рисовать из-под палки.

Сердечный разлад с Иркой Коровай не прервал моих сношений с доходным «домом Фаворского». Правда, меня уже не поили чаем и не оставляли ночевать, но продолжали вызывающе аккуратно платить за позировку.

Среди молодых квартирантов чердака веселым нравом выделялся Саша Суханов, живший с Лавинией Бажбеук-Меликян, подолгу пропадавшей в Армении у отца-художника. Суханов сочинял большую картину на тему геологов. В контурном рисунке можно было обнаружить лесную чащу и цепочку людей с лошадьми. Я выстоял для живописца, беспрерывно смолившего вонючие папиросы, все позы и потом решился спросить у творца, чем отличается геолог от партизана. Суханов погладил рыжие усы и торжественно ответил:

— Ружьем! Если ружье за плечом — партизан, замазал — геолог!

Справки и пояснения наивному художнику изредка давал Адриан Ефимов, сын скульптора, открывший в Сибири алмазы.

Помню, в конце 60-х годов мне доводилось видеть Суханова в обществе совершенно пьяным. Он ничего не рисовал, а просил взаймы. Говорили, что его дочь вышла замуж за армянского скульптора, живущего в Испании. Если художник не спился, то его можно обнаружить на берегу Средиземного моря в гостях у зятя.

Зимой 1957 года Масловку потрясли два события сразу. Исчез художник Орест Коровин. Сначала решили, что человек запил, лег на дно московских пивных, но по прошествии двух недель родня получила телеграмму с Уральских гор: «Не поминайте лихом… вышел на малахитовую пещеру… отдайте долг Цишевскому и Оффенгендену».

Художник, мучивший меня сложной позировкой, бесследно исчез. Какая красавица увлекла его в подземное царство, до сих пор остается неизвестно.

Академик Нисский учудил еще круче. Из глухой Казани он привез гениального сироту по имени Игорь Вулох. Ему ничего не стоило записать казанца в «творческий союз» и повесить картинки одаренного юноши на стенах неприступного Манежа, послав на фиг протестующих коллег. Мы обнаружили, что казанский гость вовсю курит табак и пьет, как бочка. Теперь они пили вдвоем. Спозаранку они катили в Петровский парк, рисовали на дороге, не думая о высокой эстетике, и возвращались в дупель пьяные. Алкогольное разрушение сначала коснулось старшего. С прогрессирующей белой горячкой его отправили в Белые Столбы, где его не поправили и не вернули в искусство.

Победитель алкогольного состязания молодой Вулох прописался на Масловке, оттеснив несчастную супругу Нисского в темный чулан. Супруга больного академика, страдавшая бесплодием, распускала слухи, что ее муж был тайным гомосексуалистом и казанский найденыш служил ему для особых, противоестественных связей.

Позднее, столкнувшись с Игорем Вулохом ближе, я заметил, что соломенная вдова была недалека от истины.

В мой «мемуар» не входит изложение послужного списка именитых художников, творческие достижения и провалы. Речь идет о встречах натурщика и артиста, рабочего и заказчика.

Рабочие встречи с «домом Фаворского» продолжались и в 57-м, и в 58-м, и в 59-м. За это время скончались борзые собаки Гришка и Мышка, за ними ушли супруга Фаворского, «адмирал» Павлинов, Федор Богородский, скульптор Иван Семенович Ефимов. Это годы ослепительной, всесоюзной, а значит, лучшей в мире, славы Владимира Андреевича Фаворского. Старика засыпали орденами, деньгами, заказами.

Хотел ли я, бездомный провинциал и отщепенец, погреться у его костра?

Пожалуй, да!

Двери любого издательства открывались настежь, когда узнавали, что ты видел бороду художника, его красный нос и черный вельветовый пиджак китайского покроя. Я рисовал не хуже Ирки Коровай и Милочки Дервиз. Только последний психбольной дурак мог отказаться от издательской работы с хорошим гонораром. Но ни Фаворский, ни его «школа» не считали Ван-Гога за художника, а над кособоким, таинственным искусством Володи Яковлева дружно хохотали, как оглашенные…

Нет, я дерзко обманул ожидания старших товарищей!

На пороге 60-го года я твердо решил из натурщиков перебраться в художники. Известный драматург Алексей Яковлевич Каплер, большой знаток ленинской и сталинской жизни, купил у меня «Натюрморт с брызгами» за тридцать рублей, за большие по тем временам деньги, соответствующие заработку дворника!

Деньги я пропил в огромном пивном бараке Центрального парка с новыми, необыкновенно дерзкими и умными друзьями: Саша Васильев, Никита Хубов, Игорь Вулох, Эд Штейнберг, Игорь Ворошилов, Мишка Гробман, Андрей Бабиченко, Левка Нусберг, Мика Голышев… Они, окаянные, хохотали над Фаворским, над его феодальной теорией семейного реализма, и в открытую поклонялись американскому империалисту Джексону Поллаку, красившему живописные шедевры без правил…

В1972 году мое наивное желание записаться в «добровольный союз советских художников», где академик Дмитрий Жилинский играл первую скрипку, решительно отвергли без объяснений.

Летом 87-го года, в особых обстоятельствах парижской выставки на нейтральной буржуазной земле, художник Д.Д. Жилинский на мой давний вопрос: «Скажи, что произошло тогда?» откровенно и твердо ответил: «Ты что, сбрендил? Твой жанр тогда был запрещен!»

Так думал убежденный и обидчивый защитник вечного реализма, облеченный властью гнать и брать людей в художники.

Турист Жилинский не знал главного. Мой «жанр» был запрещен и в Париже!..