СКАЗАНИЯ О ПРЕДКАХ

ЮНЫЕ ГОДЫ

Это было в год открытия Первой Всемирной выставки в Париже, на рубеже столетий. Скопив уроками некоторую сумму, мама решила поехать в Париж, учиться в Сорбонне — знаменитом французском университете. За месяц до отъезда под руководством бабушки Любы началась бурная экипировка отправляющейся в дальние края путницы. Была призвана их постоянная портниха Лида, срочно шилось дорожное платье с множеством нижних юбок, пальто, печально напоминавшее салоп, и прочие детали женского туалета, не отличавшиеся излишним изяществом. Прабабушка Софья преподнесла маме совершенно фантастическую шляпу. Мама, смеясь, рассказывала и показывала, как выглядела хрупкая девушка 18-19 лет в этом наряде: «Я была похожа на кубышку в этих ужасных байковых нижних юбках! А в огромном тяжелом салопе я с трудом передвигалась!» — и мама, пошатываясь, проходила от стола к двери, растопырив руки: «Подкладка была такой толстой, что опустить руки было невозможно». Чтобы неопытная девочка не растерялась в дороге и кто-нибудь ее не обидел, подыскали ей спутницу — это была старая дева лет пятидесяти, пропахшая камфарой, компрессы из которой она ставила себе каждый вечер. Маршрут их путешествия был выбран весьма затейливо — из Москвы в Вену, а из Вены, через Шварцвальд, то ли в Бельгию, то ли в Швейцарию. И только затем в Париж. Поездка затянулась на три дня, с остановками в Москве и в Вене. Из Вены ехали в сидячих вагонах, других, кажется, тогда и не было в Европе. Спутница оказалась на редкость бестолковой и боязливой особой, и очень скоро Амаличка поняла, что рассчитывать может только на себя. Пришлось всю дорогу опекать эту малоприятную даму, бегать компостировать или покупать билеты, узнавать расписания, разыскивать по адресам пансионы, где предстояло им ночевать, и т.д. И все это, почти не зная немецкого.

О путешествии из Вены по горам Шварцвальда мама рассказывала с удовольствием: ее потрясла красота этих заснеженных гор, покрытых мощными соснами, и столь же мощные жители этих мест, в их тирольских шапках, румяные и усатые, входившие и выходившие из вагона, пока поезд тащился черепашьим шагом то вверх, то вниз. К ночи Амаличка совсем изнемогла и заснула, как оказалось потом, положив голову на грудь одному из тех усачей. Он сидел, боясь шелохнуться, до самого утра, когда был вынужден подняться, так как подъехал к своей остановке. Он горячо извинялся, что потревожил фрейлайн, — это-то Амалия поняла, но от смущения и стыда, что проспала всю ночь на груди незнакомого мужчины, не смогла вымолвить ни слова.

Приехав во второй половине дня в Париж, Амалия транспортировала вещи и спутницу в рекомендованный тифлисцами пансион и тут же, пешком, еще далеко не совершенно владея французским, отправилась в дальний конец города на Всемирную выставку. О, как смешно сейчас представить себе, в какой восторг приходили люди в начале нашего столетия от полета воздушного шара или езды автомобиля, допотопного уродца. «Мы бежали, забыв себя, за ним с криком ликования».

Поздно вечером, без задних ног, добралась Амаличка до пансиона, с трудом найдя его. Да, за трудную задачу взялась я, вызывая в своей памяти давние рассказы мамы. Многие из них, когда я была молода, именно по молодости лет я слушала, что называется, «в пол-уха», а когда достигла зрелого возраста и была способна оценить эти живые, хранившиеся в замечательной маминой памяти детали далекой от нас жизни, тогда я тоже не всегда была внимательна. Последние годы мама, старенькая, почти ослепшая старушка, любила после завтрака, сидя возле меня на кухне, вспоминать былое и особенно годы, проведенные в Париже. А я, не очень умело выполняя мамину обычную работу, от которой она вынуждена была отказаться, я, готовя обеды, гремела кастрюлями, сновала по кухне взад и вперед, заглушая слабый голос мамы. Вот почему, хотя она много рассказывала о выставке, так поразившей девочку из провинции, я — ее постоянная слушательница — запомнила немногое. Только вот впечатления о полете воздушного шара, а может быть, самолета, от автомобиля… Так же немного запомнилось и о пребывании мамы в пансионе. А ведь рассказывала она что-то смешное о порядках и о людях… На ее рассказы наслоилась всякая всячина из чужих воспоминаний, напечатанных в журналах, из романов и т.п. о хозяйках и обитателях пансионов. Отделить одно от другого я уже не в силах. Ясно помню только, что мама постаралась немедленно отделаться от своей спутницы, отселившись в другую комнату и отсев от нее подальше за столом. Помню еще рассказ о бунте, который подняли русские студенты из-за крошечных порций хлеба и скудного рациона. Ну и, как полагается, какие-то юмористические подробности о сухопарых англичанках, нелепо одетых. И о молодом симпатичном югославе, с которым они пересмеивались за столом потихоньку…

Среди нескольких отдаленно знакомых по Тифлису оказалась одна студентка- медичка. Она жила уже третий год в Париже и приобрела изрядный опыт жизни в пансионах. Она перетянула маму и участников «хлебного бунта» в другой пансион, в котором жила уже некоторое время. Пансион этот находился в Латинском квартале, близко от университета, кормили там лучше, а плата была даже несколько меньше — пансион был только для студентов.

К этому времени Амалия уже была принята в Сорбонну на отделение языка и литературы.

Многоопытная подруга взяла Амалию в оборот: она высмеяла допотопные юбки и уродливое платье, договорилась с хорошим портным, поставив ее перед свершившимся фактом. Молоденькая провинциалка нехотя согласилась пойти к портному и была совершенно сражена чудовищной стоимостью будущего костюма. Но решительная подруга, отметая всякие возражения, потребовала, чтобы Амалия приняла у нее недостающие деньги взаймы. «В Париже нельзя быть плохо одетой», — заявила она. Надо отдать ей должное, что сама она была одета изящно. «Прежде чем что-то предпринимать, необходимо быть «ком иль фо» — запомните это, детка!» — наставляла она младшую подругу.

Портной потребовал, чтобы Амалия разделась почти донага и осталась в одной сорочке. «Мадемуазель, к завтрашней примерке вам надо надеть тонкое белье», — сказал портной бесстрастно и, накинув легкую шерстяную ткань, стал лепить на маме форму будущего костюма. Когда он срезал все лишнее, как скульптор, со своей модели и наметал юбку и жакет, он подвел маму к зеркалу, и она ахнула — не узнала себя, а подруга и портной рассмеялись.

На покупку одной пары тонкого белья, простенькой, но модной блузки, да туфель на каблучках (нельзя же было в таком элегантном костюме носить детские туфли на низком каблуке) ушли все деньги, которыми снабдила ее добрая подруга. Но зато когда через три дня (всего через три дня — нашим ателье это и не снилось) Амаличка вышла в своем костюме на улицу (собственно говоря, это был совсем простенький костюм, но сшитый по фигурке), — это уже не была жалкая девица из провинции, а маленькая изящная парижанка. На нее с удовольствием поглядывали прохожие, а молодые щеголи отпускали шутливые комплименты. Да, но увы! — пришлось срочно просить у родителей деньги, сознавая, насколько это для них обременительно. И, наконец, пришла пора подумать о заработках. С помощью все той же благодетельницы-подруги и других добрых людей удалось заполучить двух учениц. И хоть знания французского ограничивались специальными курсами при гимназии, Амаличка храбро принялась за преподавание языка русским девочкам, на своем опыте убедившись, что преподавая — изучаешь.

Кроме того, ее осенила идея, как заработать поскорее и сразу. Амалия решила попробовать свои силы в литературе. Она послала в тифлисскую газету письмо-очерк — это был рассказ о Всемирной выставке. Ответ пришел неожиданно скоро и весьма положительный — с предложением писать обо всем, что ее заинтересует. И, главное — гонорар превзошел все ожидания. За полгода она послала три или четыре очерка «от парижского корреспондента». В одном из них она описывала посещение сумасшедшего дома, куда ее повела недавняя знакомая, врач из России. Посещение этой «обители печали» произвело на нее огромное впечатление. Как жаль, что не сохранилось ничего из литературных опытов мамы… Остался, правда, маленький альбом со стихотворениями и переводом с французского, но более позднего времени, и об этом я еще напишу.

Занималась мама в тот первый год в Сорбонне много и упорно, сказывалась хватка золотой медалистки. Уже через пять-шесть месяцев она говорила по-французски свободно, так что русские студенты только щелкали языками — «Какова малютка!» Небольшой рост, хрупкость и еще совсем детское выражение лица часто обращали на себя внимание окружавших ее студентов и преподавателей. Не раз ей задавали вопрос: «Девочка, что вам здесь нужно?», или спрашивали громко друг друга: «Что делает здесь этот ребенок?»

Синие, еще ничем не замутненные глаза, пушистые светлые волосы, тонкая осиная талия — вот такой когда-то была наша мама и ваша бабуля! Увы, только по фотографиям мы можем отдаленно представить себе ее девичий образ. Талия была предметом маминой особой гордости. Она была такой тонкой, что как-то один нахальный студент, конечно, француз, обхватив Амели за талию двумя ладонями, закричал: «Господа, я выиграл — мои пальцы сошлись, и никакого корсета!» Эти лоботрясы- студенты заключили пари со смельчаком, что только при помощи корсета может существовать столь узенькая талия.

Амели пользовалась успехом, студенты ухаживали за ней, но от всяких свиданий она отказывалась, слишком поглощенная занятиями, а может быть, просто слегка побаивалась своих ухажеров. Вскоре конспекты, которые вела Амели на французском языке (об этом мама рассказывала с нескрываемой гордостью), стали высоко цениться. Нерадивые студенты, в том числе и французы, удивлялись быстроте и подробности ее записей. Конспекты выпрашивали перед экзаменами, чтобы переписать их и вызубрить.

Занятия велись в очень хорошем темпе, и были они весьма насыщенными. Лекции читали блестящие преподаватели. Времени ни на что не хватало, кроме упомянутых двух учениц, с которыми она очень сдружилась, так же, как с их семьями. Одну из них, очень незаурядную и очаровательную девочку, мама часто вспоминала. Звали ее Капочкой, она чем-то серьезно болела незадолго до того и была еще слабенькой. Ей едва минуло пятнадцать, однако умна она была не по-детски, и все, начиная с ее милой матери, относились к ней с каким-то трепетным уважением. Впоследствии и Женя с Маней, встретившись с ней, ее сестрой и матерью, близко сошлись с ними.

Возвращаясь домой в Тифлис на летние каникулы, мама заехала на неделю погостить в имение капочкиной мамы под Тулой. Имение было небольшим, но красиво расположенным и хорошо ухоженным трудами брата хозяйки. К тому времени все семейство уже приехало из Парижа. Интеллигентные симпатичные люди, они окружили маму нежным вниманием. После трудной зимы она наслаждалась покоем, тишиной, дальними прогулками. Капочка успела уже окрепнуть и загореть и составляла ей веселую компанию. Съездили они и в Ясную Поляну. Толстых никого не было, так и не удалось посмотреть на Льва Николаевича и на его близких.

Когда Амалия вернулась домой, она потрясла своим «парижским шиком» сестер и подруг. Но отец остался ею недоволен: она похудела и побледнела. Он прослушал ее, нашел шум в сердце и хрипы в верхушках легких — сказалось напряжение этого года и наступила расплата за щегольство. Узнав, что Амалия всю зиму проходила в костюме, как «все француженки», с небольшим изящным зонтиком на случай непогоды, дедушка Арон очень огорчился и потребовал, чтобы она немедленно заказала зимнее пальто у хорошего портного. Но Амалия наотрез отказалась шить что-либо в Тифлисе. Не споря с ней, отец дал ей денег и взял обещание по приезде в Париж сразу же купить или сшить теплое пальто. А пока было решено на оставшуюся часть каникул отправить Амаличку в Швейцарию, на лечебное швейцарское молоко и шоколад, куда она поехала с превеликим удовольствием.

Поселилась Амалия в горном поселке на берегу Женевского озера, в уютном пансионе. Там было немного жильцов, людей спокойных и не чересчур общительных, что вполне ее устраивало. Среди них была русская пара — муж и жена, средних лет. Приветливые и симпатичные, они стали приглашать ее на прогулки, и порой завязывались интересные беседы. Много позже она узнала, что это были социалисты, вынужденные жить в эмиграции. Было жаль, что она не узнала их фамилии, ибо они скрывались под вымышленными именами.

Чудесный горный воздух, полная безмятежность, вкуснейшее молоко, мед прямо в сотах, шоколад после скудного парижского питания, которое проглатывалось второпях, все, все это возродило Амаличку за короткий срок. Долгие прогулки по горным тропам, романтические скамейки над отвесными обрывами, альпийские луга — ах! и ох!, да еще вдобавок — Шильонский узник… Все настраивало на поэтический лад, и как тут было удержаться? — она начала «слагать стихи», как когда-то позже сказала об этом сама в своих стихах.

К концу пребывания в Швейцарии приехала бабушка Люба, прожила с ней дней десять и удостоверилась, что состояние дочери значительно улучшилось. Вместе они поехали в Париж, и там было решено отказаться от пансионов с их суетой, дороговизной и сомнительным питанием. Удалось подыскать недорогую комнату в частном доме, тоже в Латинском квартале. К отъезду матери в Тифлис Амалия переехала в хорошенькую светлую комнату. А до этого бабушка Люба показала дочь известному парижскому врачу, и тот успокоил ее насчет легких, но шум в сердце все-таки еще прослушивался. Он прописал размеренный образ жизни и усиленное употребление сладкого, дескать, «сахар питает сердце». Амаличка любила сладости, выполнять предписание доктора было не так уж трудно. Мать оставила ей деньги на первые месяцы и взяла с нее обещание не экономить на еде.

Следуя предписанию несколько утрированно, она стала есть только крендельки и пирожные с горячим шоколадом. Мама признавалась мне, что ее хватило надолго — до удивления, пока однажды она не почувствовала непреодолимое отвращение, и на много лет. Но за эти месяцы она выросла на несколько сантиметров, пополнела, похорошела и повзрослела. По-видимому, и впрямь ее организм нуждался в такой диете.

Училась она теперь легко, без напряжения. Много ходила, по-настоящему знакомясь с Парижем. Началась пора свиданий, то в Люксембургском саду, то на набережной Сены, то просто прогулок вдвоем по улицам Парижа. Она посещала музеи и, конечно, Лувр, спектакли «Комеди Франсез» и «Гранд Опера». Видела Сару Бернар и знаменитую красавицу Элеонору Дузе. Пятидесятилетняя Сара играла ростановского «Орленка» — мальчика- подростка играла так, что через десять минут все забывали возраст, толщину и, что греха таить, уродливость артистки. Она потрясала зрителей силой своих чувств и обладала почти гипнотической властью над зрителями.

Бегала Амалия на лекции по искусству, в концерты, бывала на митингах и собраниях, слушала Жореса — великолепного оратора-революционера, заставлявшего слушателей в порыве восторга или негодования вскакивать с мест, неистово кричать. Ей надо было повсюду поспеть, приобщиться ко всему. Познакомилась она с очень милой, интеллигентной женщиной-скульптором, русской, проживающей давно в Париже. Прошло много лет, и мама узнала, что это была Голубкина — ученица Родена, прекрасный художник. Она уговаривала маму позировать обнаженной, но мама — дитя своей среды, — конечно, отказалась. (Она позволила только снять слепок со своей ножки. До самой глубокой старости мама сохранила изящество и красоту своих маленьких ног с высоким подъемом.)

Переезд на частную квартиру открыл Амели доступ к повседневной городской жизни, она вошла как бы в самую ее гущу: завтракала в бистро, делала закупки в магазинах, беседовала с продавцами, с женщинами у прилавков, ходила по утрам на рынки и, само собой, в знаменитое «чрево Парижа».Только теперь стало возможным близкое знакомство с бытом французских семей (тех, кого называют мелкой буржуазией), через квартирных хозяек и жильцов всех домов, где ей пришлось перебывать, а ей, в силу различных обстоятельств, довелось переменить не одну квартиру.

В первый раз все было как будто как нельзя лучше — хорошенькая комната, которую они сняли вместе с бабушкой Любой, приятная хозяйка и безупречная чистота. Убирала комнаты сама хозяйка со своей дочерью Трехэтажный дом, добротный и красивый, доставшийся хозяйке по наследству, стоял на тихой зеленой улице. И при этом оплата была божеской. Недели две Амалия не могла нарадоваться. Но однажды ее разбудил рано утром бурный каскад звуков, обрушившихся сверху — с третьего этажа. Кто-то что было мочи бил по клавишам рояля. Амалия с негодованием пожаловалась хозяйке, но та извинилась — объяснила, что ничего поделать не может: там наверху выпускница консерватории, она снимает комнату уже четвертый год, отказать ей невозможно, тем паче, что мадемуазель заплатила за год вперед.

Мне трудно восстановить последовательность событий второго, а затем и третьего годов обучения мамы на литературном факультете Сорбонны. Не убеждена я также и в хронологической точности ранее изложенных фактов: возможно, что заболевание мамы и последовавшие за ней поездка в Швейцарию и приезд бабушки произошли много позже — уже во второй приезд мамы в Париж.

Рассказы мамы, как мозаика, складывались из множества маленьких бытовых деталей и любопытных историй из ее жизни в Париже, в городе, в который она влюблялась все больше и больше, чем, впрочем, не отличалась от многих, кто в ту далекую пору подолгу жил в Париже. Здесь прошли самые счастливые юные годы моей мамы, здесь раскрылись ее глаза на мир, здесь прошли ее первые романы, наивные и робкие… Среди нескольких молодых людей, бегло очерченных мамой, которые оставили какой-то след в ее памяти, чаще других упоминался один, также приехавший из России, то ли русский, то ли еврей.

Влюблен он был в Амели очень. Они встретились месяца за два до конца учебного года, по-видимому, второго — это объясняет то, что произошло: а дело в том, что мама по приезде в Тифлис на каникулы подала прошение в Петербургский университет о допуске к экзаменам на юридический факультет. Для этого потребовалось разрешение от отца на поступление в высшее учебное заведение. Эти документы я нашла в маминых бумагах и долго не могла понять, почему, не окончив Сорбонну, она хотела так резко изменить свои планы. Но разрешения на поступление она, очевидно, не получила, потому что к осени вернулась в Париж и закончила литературный факультет летом 1902 года.

Что же все-таки произошло весной 1901 года? История незатейливая, так сказать, «житейская»: в ответ на настойчивое ухаживание этого молодого человека Амалия не осталась равнодушной — он стал занимать все больше и больше места в ее душе… И вдруг… исчез! Исчез бесповоротно. Амели недоумевала, страдала, задавала себе вопросы, на которые не находила ответов. Подруга, с которой она снимала совместно комнату, была, несмотря на сдержанный характер Амелии, поневоле в курсе того романа, но и она не могла ничего объяснить.

А через год или немного больше она узнала, что та «подруга», которая была старше на 3-4 года, вышла замуж за исчезнувшего молодого человека несколько месяцев спустя после его исчезновения.

Как-то раз, во второй свой приезд в Париж, Амели встретила эту «подругу» у одних общих знакомых и спросила, что же все-таки произошло тогда, в 1901 году. И та ответила: «Видите ли, Амели, наш друг обратился ко мне с вопросом — может ли он надеяться на вашу взаимность? Я ответила, что вы еще совсем ребенок. Конечно, он был в отчаянии…» Амели не стала ее больше расспрашивать, но с тех пор, по- видимому, была не очень расположена заводить подруг. Во всяком случае, я помню только двух-трех женщин, к которым мама относилась тепло, по-дружески.

Итак, Амели вернулась в Париж и, продолжая занятия в Сорбонне, врастала все глубже в быт и нравы парижан того времени. Я попытаюсь воспроизвести здесь то немногое, что запомнила из рассказов мамы, — это маленькие истории и черточки, характерные для той далекой эпохи. Как всякие воспоминания, истории эти носят по большей части несколько идиллический характер — «прошлое сквозь розовые очки».

В тех домах, где мама снимала комнату, был заведен такой порядок: по утрам у дверей, выходивших на площадки лестниц, выстраивались, по числу жильцов этого этажа, корзиночки с продуктами: молоком, сливками, сыром, ветчиной, булочками — в общем, со всем, что вы заказывали. Заказы принимались на месяц и на неделю вперед, по вложенной в корзинку бумажке с фамилией вы находили свой заказ. В иных домах, бывало, подъезды запирались на ночь, и тогда корзинки оставлялись прямо на тротуаре у входных дверей. Мама не помнит случая, чтобы когда-нибудь из них что-либо пропало. Такая честность парижан поражала приезжих. А ведь нуждавшихся, и даже голодавших, в этом огромном городе было немало; она встречала нищих и возле рынков, и возле магазинов. Однажды — это, кажется, было на Пасху, Амели нашла в своей корзиночке плитку шоколада, которую и не думала заказывать. После завтрака она пошла отдавать эту плитку и с удивлением узнала, что хозяева лавки таким образом поздравляли с праздником всех своих постоянных покупателей. Подобный же случай произошел в другое время, в другом магазине, куда она заходила часто за полуфабрикатами на обед: там на Рождество ей поднесли целый пакет с продуктами. Вот как велась торговля во Франции в начале нашего века. Тогда еще огромные универмаги не поглотили маленькие патриархальные лавочки.

Другой рассказ. Амалия хорошо усвоила урок своей первой наставницы: она всегда старалась быть «абие», то есть одетой изящно, при самых скудных средствах. Она долго носила свой первый костюм, историю которого я уже рассказала; добавлю несколько подробностей, упущенных мной. Действительно, молодые парижанки ходили чуть не всю зиму (а зимы во Франции, как известно, мягкие) в одних костюмчиках, но… под ними они носили тонкие шерстяные комбинезоны (мама их почему-то называла «егеревскими») прямо на голое тело. Квартиры во Франции тогда почти не отапливались, как правило, на ночь в постели клались грелки, и только в гостиных были камины. Поэтому теплое белье было как нельзя кстати и дома, не говоря уже о том, что в аудиториях и библиотеках, где мама проводила по 5-6 часов, была настоящая стужа. Свой единственный «шикарный» костюм приходилось беречь — чистить, отглаживать, — омолаживать и придавать ему каждый раз новизну за счет всяких атрибутов: новых блузочек, туфелек, перчаток, шляп (о, эти шляпы! с огромными полями и целыми цветниками на них!) Все это требовало затрат… Амалия избегала брать деньги у родителей, кроме того времени, когда болела, она по-прежнему давала уроки французского языка. Кроме постоянных двух уроков в семьях, где она себя чувствовала как дома и в эти дни проводила вечера и обедала, она давала еще временные уроки. Амалия стала высоко цениться как преподаватель и приезжие добивались согласия заниматься с ними. Это давало возможность сводить концы с концами. Но в особо торжественных случаях приходилось прибегать к помощи прокатных пунктов (блузки, туфли и т.д.). При маминой брезгливости, несмотря на явную чистоту этих предметов, она испытывала страдания, но желание выглядеть «ком иль фо» (как следует) пересиливало отвращение. И надо же было случиться, что она сама испортила взятую напрокат блузку, закапав чем-то, что никак не могла отстирать. И, как назло, денег было в обрез: если заплатить за блузку, значит, остаться без гроша. Амели отправилась в прокатный пункт и призналась в случившемся. Совершенно неожиданно она встретила со стороны служащего самый чуткий прием: «Ничего, мадемуазель, не огорчайтесь, мы попытаемся вывести пятна, ну а если не удастся, вы заплатите за порчу, когда вам будет удобно». Да! Пожалуй, мы к такому отношению не привыкли. Когда Амели зашла в этот пункт через несколько дней, получив за уроки деньги, тот добрый гений сообщил ей, что все в порядке — пятна сошли.

Я вспомнила, кстати, что в «малый джентльменский набор» мамы входил и крошечный букетик фиалок, за одно-два су, на отворот ее жакета. Студенты так и прозвали ее «мадемуазель Фиалка». На всю жизнь мама сохранила особенную любовь к фиалкам.

И вот такая элегантная молодая особа, с зонтиком в одной руке и сумкой для книг в другой, должна была взлезть на империал омнибуса, подхватив подол своей юбки — задача! И так каждый день. «И однажды, спускаясь из омнибуса, я почувствовала, что на талии лопнула резинка от панталон. Кое-как, придерживая локтями бока, я доковыляла до тротуара, и тут порыв ветра заставил меня взмахнуть рукой с зонтиком, панталоны с легким шелестом скатились вниз! Что было делать? Я перешагнула через них и пошла вперед, как ни в чем не бывало. Но тут услышала голос: «Мадемуазель, мадемуазель, вы потеряли ваши панталончики». Меня нагнал пожилой усатый француз, по виду рабочий, и с улыбкой протянул их. Увидев мое смущение — я покраснела до ушей, — он сказал: «Ну что ты, дочка, ничего страшного!», — и пошел своей дорогой. Ни скабрезного, ни оскорбительного в его поведении и тени не было».

«И вообще, — заканчивала мама тот рассказ, — за все годы в Париже я почти не встречала ни с чьей стороны посягательств на мою честь, наоборот, доброжелательность и ласковое отношение со стороны простых людей, среди которых жила. Конечно, были подозрительные кварталы, куда я никогда не заходила».

А вот еще рассказ о «доброй старой Франции», но уже не столь идиллический.

«Пожалуй, дольше всего, почти весь учебный год, жила я в маленькой квартирке у симпатичной женщины средних лет. Квартира состояла из кухни на первом этаже и двух спален: одна на втором, другая на третьем этаже.Так, по вертикали, устроены многие квартиры в небогатых домах Франции и Англии. Мне посчастливилось жить на втором этаже: лестница была узкая и крутая, и карабкаться на третий этаж было трудно даже такой молодой девушке, какой я тогда была. Наверху жил какой-то человек, замкнутый, даже мрачный, с которым я сталкивалась редко. Мадам Мадлен убирала комнаты и кухню, наливала в кувшины воду для умывания, топила камины; дрова для них натаскивал ее сын- подросток до ухода на свои уроки у мастера, за которые мать должна была платить. Жили они исключительно за счет сдачи своих спален, беря за них очень дешево по сравнению с другими хозяевами. Сами же ночевали — она на кухне, а сын на чердаке, который, конечно, не отапливался. По утрам он спускался, совершенно закоченевший, на кухню, где мы с мадам Мадлен пили кофе. Это был очень худой, малорослый мальчик, видно было, что он сильно недоедает. Надо сказать, что и сама Мадлен имела изнуренный вид, с которым не вязались прекрасные, тяжелые, чуть ли не до полу, черные волосы. Как- то она поделилась со мной секретом ухода за своими волосами: оказалось, что она их никогда не моет, но раз в неделю протирает керосином. Была у нее замужняя дочь, которая сразу же после свадьбы, лет шесть тому назад, уехала с мужем. Он поступил на службу в контору на каких-то тропических островах. Мадлен очень скучала по дочери и говорила, что я чем-то напоминаю ее. Раз в месяц она получала от дочери письмо и большую посылку с кофе и какао, этим они поддерживали силы. Как-то, через месяц после того, как я поселилась здесь, Мадлен предложила мне столоваться у нее, я не могла отказаться, понимая, что это будет некоторым подспорьем в ее скудном бюджете. И я решила попробовать и не прогадала: готовила она чудесно, тратя очень небольшие средства. У меня стало уходить гораздо меньше на еду, при этом я видела, что она умудряется выкроить что-то и для своего мальчика, — за несколько месяцев он заметно округлился. Наверное, я прожила бы там до конца учебного года, но в апреле пришло письмо от дочери, что они с мужем возвращаются домой. Я очень привязалась к доброй женщине и ее сыну, чувствовала себя там как в своей семье. Забавно, что Мадлен никак не хотела верить, что я иностранка! Это была мужественная женщина, обладавшая природным умом и чувством юмора, но полная самых смешных предрассудков. Она считала всех иностранцев варварами: «Амели же совсем другое дело! — нет, она не иностранка. Бедняжка, ей приходится ездить в дикую Россию «».

Мадлен горячо полюбила Амаличку, а сын ее влюбился так, как влюбляются мальчики 15-16 лет во взрослых девушек, он старался всячески услужить, но ревновал мучительно ко всем молодым людям, провожавшим ее домой, что очень осложняло ее жизнь, но она признавалась, что поклонение этого застенчивого подростка трогало ее. Расставаться было трудно, и все трое плакали. Была и другая причина расстройства Мадлен — дочь ее в письмах последнее время стала все чаще жаловаться на тяжелый деспотический характер мужа. И Мадлен с тоской думала о том, что их всех ждет.

Прошло лето, мама сдала последние экзамены весьма успешно и получила сертификат — то есть торжественное удостоверение об окончании литературного факультета Сорбонны. Прощай, Париж, пора и в путь, но… прежде чем отправиться домой, Амалия решила заехать в Женеву к сестрам. Они должны были поступить этой осенью в университет — Маша на юридический, Женя на медицинский факультеты. Приехали они заранее — летом, чтобы освоиться в чужих краях и позаниматься французским основательнее. Возможно, что Амели заехала к ним с тем, чтобы помочь в этом отношении. Поселились младшие сестрички (им еще не было восемнадцати) не в самой Женеве, а в окрестностях ее, в очень живописном месте, но в весьма сомнительном пансионе, по совету каких-то тифлисских доброжелателей. Пансион был густо набит соотечественниками и соотечественницами, некоторые из которых (речь идет о дамах) быстро разнюхали, что перед ними доверчивые, наивные и очень возвышенные дурашки. После двух недель пребывания за границей Маничка с Женичкой впали в бедственное положение: остались совсем без денег и, смешно сказать, полураздетыми.Беззастенчивые эмигрантки под всяческими жалостливыми предлогами выманили у них юбки, кофты… все мало-мальски стоящее внимания. Когда в таком общипанном виде растерянные сестры предстали перед мамой, она пришла в ярость, но не ограничилась тем, что пробрала их как следует. После первого же табльдота, за ужином, она подошла к двум самым наглым особам, на которых красовались вещи сестер, и так решительно потребовала возврата вещей и денег, что те струхнули.

Вещи они вернули, разговор был публичным, при одобрительных замечаниях окружающих, давно возмущенных тем, как бессовестно обирают молоденьких барышень, но пассивно молчавших: «Неудобно вмешиваться». Денег, понятно, у уличенных девиц не оказалось, они бурно рыдали и обвиняли маму в нечуткости и жестокости. Сгоравшие от стыда сестры уже готовы были просить у этих нахалок прощения и отказаться от своих вещей. Пришлось маме проявить всю силу своего характера, чтобы укротить девиц и урезонить сестер. Мама не отличалась особенной храбростью, терялась и робела порой в минуту сильного волнения или перед теми, кого уж очень уважала, но в крайних случаях умела стойко противостоять наглецам и хамам. Она ненавидела хитрость, лицемерие и беззастенчивость всю свою жизнь. Чтобы покончить со всей этой историей раз и навсегда, Амалия на следующий день подыскала в Женеве скромный и тихий пансион, куда перевезла сестер. А в своем письме к родителям не скрыла печальных фактов, явившихся причиной просьбы о срочном денежном переводе. Письмо было послано с оказией, дошло быстро, и не прошло и десяти дней, как в спальню к сестрам утречком постучались и вошел сам отец — Арон Абрамович. Письмо мамы глубоко взволновало и даже напугало его. Он признался дочкам, что боится за них и сомневается, стоит ли им жить так далеко от дома. Гуляя с ними тремя по берегам Женевского озера, он старался внушить выстраданное им самим знание жизни и людей. Беседы эти произвели большое впечатление на Амалию и ее сестер. Сестры перестали дуться на нее и, хотя еще не раз в жизни попадались на удочку к разным пронырам, но все-таки уже не были так наивны и простодушны, а главное, так беззащитны.

Оставив сестер и отца, Амалия через несколько дней поехала наконец домой. Пора было начинать жизнь самостоятельного делового человека, в свои 21 год она чувствовала себя вполне взрослой.

«По дороге домой я решила завернуть к одной врачихе, с которой познакомилась года за два до того в Париже. Приезжала эта знакомая в Париж каждый год месяца на два — слушать лекции по медицине, а также ходить в концерты, — сама она хорошо играла на фортепьяно и очень любила музыку. Мы познакомились в концерте. Была она интересным начитанным собеседником, с очень необычными суждениями. Мы подружились с ней, несмотря на большую разницу лет. Муж ее умер шесть лет тому назад, и жила она одна, при маленькой больнице под Воронежем. Она горячо приглашала меня приехать и погостить у нее в тиши, погулять в прекрасном парке, раскинувшемся вокруг больницы, которую построила вместе с мужем рядом с домом, принадлежившим ее покойным родителям. Я обещала приехать и из Женевы известила ее». Так как я забыла, как мама ее называла, скажем условно, что звали ее Елизаветой Антоновной. «Сойдя в Воронеже с поезда, я в растерянности оглядывалась, когда ко мне подошел деревенский парень и спросил — не я ли барышня Мухаринская? Он повел меня к маленькой изящной коляске и по довольно ровной проселочной дороге катил минут сорок вдоль колосившихся полей. Широкие просторы, расстилавшиеся вокруг, поразили отвыкшую от них, вернее, не привыкшую к ним жительницу Кавказа. Миновав небольшое сельцо по одну сторону речки, мы по мосту въехали в старинный темный парк и по аллее подкатили к барскому дому, типичной для той поры постройки. С крыльца быстро сошла Елизавета Антоновна, как всегда бодрая, подтянутая. Она радостно поздоровалась. Дом был скромный, но добротно обставленный удобной мебелью, большие окна открывали вид на цветущий сад. Хозяйка провела меня в маленькую уютную спальню и оставила привести себя в порядок после дороги. Вскоре она позвала в столовую — просторную, светлую, с роялем у окна, — очевидно, столовая служила и гостиной. На столе уже были расставлены блюда с едой, которой Елизавета Антоновна сама угощала гостью. После обеда мы посидели возле открытого окна, как всегда, между нами завязалась оживленная беседа. Потом Елизавета Антоновна повела меня в соседнюю комнату — кабинет с высокими шкафами, полными книг, и объяснила, что эти книги начал собирать еще ее дед. Дав мне выбрать книги для чтения, она оставила меня отдыхать и ушла, извинившись, что пора заглянуть в больницу, проверить, все ли в порядке. Часа через два она вернулась, мы выпили чаю и пошли в парк, где долго гуляли. Парк был запущенным, порой переходил в лес и казался необъятным. Было жутковато и чудесно. Когда мы пришли домой, Елизавета Антоновна села к роялю. Она играла любимых мной Шуберта и Моцарта — играла прекрасно. Один раз она внезапно прервала игру и, быстро подойдя к окну, что-то сказала и закрыла окно. Я удивилась, но хозяйка только пожала плечами — мол, почудилось что-то. В десять вечера Елизавета Антоновна встала из-за рояля и сказала, что завтра ей рано вставать, сегодня по случаю приезда Амалички она устроила себе свободный день: «Счастливый день, — сказала она. — Обычно до обеда (позднего — по-французски) я занята больными — сейчас их довольно много, а у нас только один помощник, старенький фельдшер. Утром, — сказала она, — не спешите, отдохните хорошенько с дороги. Здесь на столе будет вам приготовлен завтрак. Читайте, гуляйте, а к двум часам я подойду — мы позавтракаем второй раз вместе. А потом у нас будет весь вечер!» Очарованная хозяйкой, ее домом и красотой вокруг дома, я легла с книжкой в руках и вскоре заснула. Проснулась от какого-то разговора под окном. На моих маленьких часиках на цепочке было восемь утра. Я вскочила, накинула халатик, отдернула занавеску и закричала. К стеклу прижалось огромное одутловатое лицо с выпученными глазами. Крик испугал чудовище и оно убежало, громко топоча ногами. Я сбоку, осторожно, заглянула в окно и увидела мелькнувший среди кустов серый халат. «Это больной, ничего страшного», — подумала я. Мне удалось восстановить душевное равновесие, особенно после чудесного завтрака из самых свежих деревенских продуктов. Поев и не встретив ни разу прислуги, я подумала, что следует прибрать со стола, и стала собирать посуду, и опять какой-то звук насторожил меня. Я быстро оглянулась: в открытое окно, цепляясь за раму, пытался вскарабкаться кто-то худой, бритый, в халате. Он строил страшные гримасы и издавал странные звуки, похожие то ли на плач, то ли на хихиканье. Я в ужасе застыла с чашкой в руках. В это время раздался чей-то вопль в саду и висевший в окне больной с ответным воплем рухнул вниз. «Боже, да ведь это же сумасшедший дом! — ахнула я. — Скорее уезжать отсюда, я не могу здесь больше оставаться!» Я бросилась в свою комнату, чтобы собрать вещи, но ошиблась дверью и вбежала в другую комнату. Посреди стоял большой стол, на нем валялись куски кровавого мяса. Над столом с гулким жужжанием вились тучи черных мух. Когда я открыла дверь, потревоженные мухи густым роем поднялись вверх. Я страшно закричала и выскочила из комнаты, с силой захлопнув дверь. Навстречу мне шла Елизавета Антоновна, приветливая и спокойная: «Что с вами, Амели, чем вы так взволнованы?» Я с трудом пролепетала: «Там, там — мухи!» — «Ну и что же? — спросила хозяйка. — Что же тут такого особенного?» — «Они едят сырое мясо…» — «Конечно, — также невозмутимо ответила Елизавета Антоновна. — Надо же им чем-то питаться, бедняжкам». Дрожащим голосом я сообщила, что вспомнила, что должна уехать, сегодня же. «Я знаю, — огорченно сказала Елизавета Антоновна. — Вас напугали мои мальчики — больные мои? Сегодня они нервничали, не слушались, но мы их уже успокоили. Останьтесь, прошу вас!» — «Нет, нет, — торопливо заговорила я, — мне все равно необходимо уехать, к сожалению, и как можно скорее, я еще успею попасть на поезд!» Опечаленная хозяйка пошла приказать, чтобы заложили коляску».

Рассказывая этот эпизод из своей жизни, мама каждый раз заново переживала потрясение, испытанное ею, делая «страшные глаза» при словах: «Надо же им чем-то питаться, бедняжкам». «С тех пор, — шепотом говорила она, — я не очень доверяю психиатрам: постоянное общение с душевнобольными заразительно».

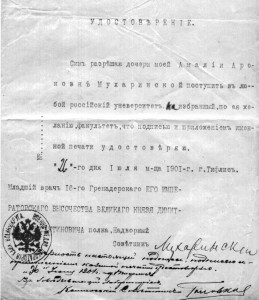

Прошло три года. Мама преподавала в частной гимназии, кажется, она называлась гимназия Лисициан, давала частные уроки. Среди маминых бумаг сохранилось объявление, отпечатанное в типографии крупным шрифтом: «А.А.Мухаринская — уроки французского языка. Адрес: Вильяминовская, дом 3, третий этаж». Наткнулась я также на удостоверение о том, что А.Мухаринская сдала при 3-й мужской гимназии экзамен по латыни, это давало право репетировать гимназистов. По- видимому, мама много работала, чтобы скопить денег для осуществления своих планов. Смутно припоминаю рассказ о том, что приезжал некий Мишель просить маминой руки, но мама не согласилась. Брат Сауля учился в Киеве, сестры — в Женеве, названная сестра Лена — в Монфлери. Дом опустел.

Чем жила мама эти три года, кроме работы? — Не знаю. Бывают (или, вернее, бывали) белые пятна на карте, нечто подобное случается в жизни близких нам людей, выпадают целые пласты из их биографий, а ты в свое время не поинтересовался, не спросил. А потом уж поздно. Так же вот и с этим отрезком времени случилось. А ведь время было таким тревожным, таким бурным и трагическим в России. Отзвуки Цусимы, январских событий пятого года не могли не доходить до Грузии. Револю- ционные волнения охватили весь Кавказ. Мама была не таким человеком, чтобы остаться глухой ко всему этому. Знаю, что тетя Женя, вернувшаяся в Тифлис (она заболела тяжелой формой малярии и так и не закончила медицинского факультета — ушла с конца третьего курса), вступила в партию эсеров, но пробыла там не более двух лет, ее оттолкнуло террористическое направление организации, в которой она состояла. Помню, что мама не одобряла тетю Женю, когда она вступала в эту партию, но почему — не знаю. Что думала мама, как относилась к происходящему вокруг? Может быть, не рассказывала мне об этом периоде, потому что он был тяжелым, безрадостным, и вспоминать не хотелось?

В июне 1905 года мама снова в Париже, допущена к занятиям на факультете права. Только две женщины были допущены в это святилище. И снова «ля петит блонд» (маленькая блондинка) — так звали маму будущие юристы, народ зрелый и серьезный, — снова она в стенах старинной Сорбонны, полная впечатлений, окруженная вниманием живых и умных молодых людей. Она с жадностью окунулась в студенческую жизнь. Ее одинаково радовали и битком набитые аудитории, и остроумная болтовня в кулуарах, и сложные, требующие напряжения ума, казуистические задачи, которые ставили перед ними лекторы. Да, здесь было потруднее, чем на факультете словесности! И снова часы, проводимые в сумрачных залах библиотеки.

В огромном и мрачном покое,

Где книги теснятся толпой,

Где ряд утомленных голов

Склонился над пылью веков,

Сидел я. В глубоком молчании.

Работали все. В созерцанье

Старинного текста я был погружен.

Был вечер. Огромные лампы качались,

И резкий их свет озарял

Задумчиво бледные лица,

И в темных углах умирал…

И было так тихо кругом —

Казалось, что жизнь умирала…

И в умных глазах лишь сверкала

Всех тех, что работали там.

Но вдруг сквозь высокие окна

Плеснуло вечернее небо,

Блеснуло так мягко и нежно,

На фоне сиреневом неба —

Задумчиво всплыл Пантеон.

Это стихотворение написано в марте 1907 года — предпоследнего года пребывания мамы в Париже. Весной 1908 года она окончит юридический, а пока все дни наполнены радостью жизни в любимом городе, среди милых сердцу людей и ярких впечатлений. Утренние лекции, занятия в библиотеке, а по вечерам кружение по улицам и бульварам — вдвоем, втроем, жаркие споры, обсуждение текущих и «вечных» вопросов. И снова выставки, музеи, театры, концерты… Знакомства с интересными людьми, художниками… Один из них влю- бился — это был француз — славный человек и талантливый художник. Он хотел написать ее портрет, но у Амели было слишком мало свободного времени — он сделал только небольшой акварельный набросок, и тот где- то затерялся при переездах. Он был хорошо образован и прекрасно знал историю Парижа: познакомил Амели с малоизвестными уголками, прелестными двориками, водил на церковные службы. Конечно, бывала она и в Нотр-Дам, и в Сакре-Кер, но он открыл ей и другие старинные храмы.

Католическая служба каждый раз производила на маму глубокое впечатление — в 1936 году, после автомобильной катастрофы, в затяжном бреду, почти три недели находясь между жизнью и смертью, мама все время говорила о каком-то органе, который слишком громко звучит. Когда она очнулась, после вопросов о том, где она и что с ней, она сказала: «Знаешь, мне все казалось, что я в высоком огромном храме… и там пел хор поразительной красоты, но очень гремел орган, слишком громко… мучительно…» И я вспоминаю, как жаловалась мама в бреду: «Болят, болят мои книжки… О, как громко, потише, потише!» Мама страшно страдала: у нее были переломы в тазобедренных костях, ноги ее были растянуты и вздернуты в положении неестественном и столь мучительном, что потеря сознания была спасением. Но боль терзала ее и в померкшем сознании, ноги превращались в книги, с которыми так много лет работала она в разных библиотеках. Но подробнее о событиях тех — «будущих» — лет я надеюсь рассказать в свое время.

О дружбе с тем художником, кажется, его звали Франсуа, мама любила вспоминать, немножко гордясь ею, — художник всегда окружен неким ореолом в глазах непричастных к искусству людей, а потом — этот истинный француз умел тонко польстить ей: так, узнав, что Амели близорука, он восхитился: «Вы не знаете, дорогая Амели, какое это благо для художника — видеть все в общем, цельно, не вдаваясь в ненужные детали». Он горячо уговаривал ее попробовать свои силы в живописи, ходить с ним на этюды. Но Амели в ответ смеялась — она хорошо знала свои возможности в этой области. Однако и в этой, недоступной ей области был у нее однажды в жизни «свой триумф». Когда-то, еще в первых классах гимназии, рисовали они чучело утки, мама старательно и ровненько штриховала округлые объемы утки, и совершенно неожиданно рисунок признали настолько удачным, что в числе лучших он был послан на выставку детских произведений в Петербург. А затем и в Париж на Всемирную выставку. И однажды, в одно из своих посещений выставки, Амели, заглянув в павильон детского творчества, с изумлением увидела свою утку. Мама до слез хохотала, рассказывая художнику об этой встрече со своим детством в лице пресловутой утки. Тот поинтересовался, где она училась и кто преподавал им рисунок, и узнав, что она из Тифлиса, был совершенно ошеломлен, что это где-то на Кавказе. «О, Коказ, Коказ! — ужаснулся он. — Такая дикая страна — горы и черкесы! Бедная крошка, у вас было тяжелое детство». Этот интеллигентный француз-художник мало чем отличался от доброй мадам Мадлен. Забавно, как глубоко укоренились эти превратные представления о России, Сибири, Кавказе, Средней Азии среди французских обывателей! Это поражало маму, да и не только ее одну.

На краю Булонского леса — «О бор де ля Булонь», как пишет в своем стихотворении Амели, — находился Сёвр — предместье Парижа, теперь, наверное, он в черте города, как в Москве Останкино или Измайлово. Там с апреля по июль 1907 года жила она в домике мадам Вишер, поправляясь после болезни. — «Когда я терзался в оковах болезни…» Заболела ли мама снова или в моем изложении произошла путаница, о чем я уже писала, и это было то первое, тяжелое заболевание, так взволновавшее родителей, не знаю. И вряд ли смогу выяснить — поэтому продолжу мое повествование так, как оно сложилось.

В стихах из альбома, о котором я уже упоминала, звучит печаль, мотивы одиночества. О себе она пишет как о страдальце: «Увы, я, дитя, не способен быть прежним — страдальца с поэтом в себе примирить». В известной мере эти элегические настроения были данью моде и кокетством молодого человека, с доверчивой надеждой смотрящего вперед, в будущее, перемежая их с восторгами от окружающей красоты, от весеннего пробуждения природы,

— Я с тайной надеждой иду по лугам,

Иду не иду, а плыву по цветам:

Фиалки мелькают толпой предо мной —

Они увлекают меня за собой.

И т.д.

Или —

Я в лес вошел послушать шумы,

Узнать все тайны бытия,

Рассеять тягостные думы

Перед заходом ярким дня.

Увидеть трепет прорастанья

Стыдливо спрятанных цветов,

Услышать важное шептанье

Столетних дедовских дубов.

Стихи незатейливые, но какая барышня не писала в молодые годы стихи? — можем мы воскликнуть, подражая Пушкину. Однако собранные вместе они являются как бы дневником, в котором отразились мысли и чувства, и вкусы той далекой поры жизни нашей матери. В них звучит поэ- тическая струна, высокий лад души. Позже, повзрослев, она относилась к поэзии без большого интереса. Конечно, она любила Пушкина и Некрасова и знала наизусть множество стихов, увлекалась Верленом и Бодлером и в своих французских стихах подражала им. Само собой разумеется, что знала поэзию Блока, Бальмонта, Брюсова, но не была ею заражена и равнодушно прошла мимо ряда последующих замечательных поэтов. Исключение составил лишь Есенин, которого она вдруг нежно полюбила в тридцатые годы. Страстная читательница, она любила прозу, особенно английские романы — Диккенса,Теккерея и др., которые читала в оригинале.

Английский язык мама изучала во время своего второго приезда в Париж. Занималась усердно и успешно, но увы… — учителем ее, как выяснилось впоследствии, оказался ирландец, и когда она встретилась с настоящим англичанином и храбро вступила с ним в разговор, тот выслушал ее с изумлением и разразился хохотом: «О, что за за произношение, мой бог!»

«Настоящий англичанин» возник в ее жизни осенью 1907 года как ответ на первые сигналы тревоги, прозвучавшие в ее душе в Сёвре этим летом: «Я одна, одна! — Же сюи сёль, сёль!» — так начиналось одно стихотворение на французском языке.

Но прежде, в конце июля, она побывала снова в Женеве, а затем, в августе, в Гайдельберге, где романтическая печаль в стихах альбома сгущается под влиянием одиноких блужданий в чужих краях и немецкой готической поэзии. Германию мама в те годы посетила не один раз, из ее рассказов об этих поездках я запомнила несколько эпизодов.

Сначала — маленькое вступление: когда она приехала в Гайдельберг, то было началом ее знакомства с этой страной, немецкого языка она почти не знала, но овладела им с легкостью, удивившей ее саму, как будто когда-то знала его. (Но надо сказать, что, наверное, именно поэтому к концу жизни мама, постоянно читавшая по-французски и по-английски, стала жаловаться, что немецкие тексты даются ей с трудом: «Этот язык выпадает из моей памяти». Вот так же после катастрофы, о которой я уже писала, боялась мама, что из нее вытрясло все языки, и радовалась, когда убеждалась в том, что они прочно сидят на месте, кроме опять-таки немецкого, с которым поначалу были некоторые затруднения.)

По приезде в Гайдельберг — дело было уже к вечеру, — она отправилась по адресу, который ей кто-то дал, чтобы снять комнату недели на две. Зеленая улица, несколько удаленная от центра и поэтому тихая, чудесный двухэтажный домик, пожилая приветливая фрау — хозяйка. Все прекрасно. Они быстро договариваются. Усталая с дороги, Амалия укладывается в идеально чистую постель. За окнами шелестят листья, тени высоких деревьев качаются за занавеской. Разбудил ее протяжный звон колоколов и негромкое заунывное пение, совсем близко. Она подошла к окну и отодвинула занавеску. Внизу, почти под самым окном, медленно двигалась похоронная процессия. Проплыл открытый гроб, труп с восковым лицом среди груды цветов… Вдоль аллеи в косых лучах утреннего солнца белели памятники. «Господи, да ведь это кладбище! — удрученно мама отошла от окна и присела на кровать. — Какая хорошенькая комната, как жаль!» Почтенная фрау ничего не ответила на мамины извинения, только вздохнула — видно, ей не впервые отказывали жильцы из-за соседства с кладбищем.

Как-то в своих поездках по городам Германии поселилась мама рядом с одной немецкой семьей: отец — стареющий господин в военизированном костюме с ультравоенной выправкой, семь дочерей от 17 до 6 лет и тихая безликая жена. Этот маньяк, по-видимому, мечтал о сыновьях — будущих солдатах, но не дал бог, и стал он муштровать бедных девчонок, да так, что смотреть было страшно. Побудка ранним утром резкими звуками жестяной дудки, обтирание холодной водой из крана во дворике, куда выходили мамины окна, обтирания в любую погоду. Маршировка и всяческие экзерсисы — упражнения в построении и в обращении с оружием (в виде палок). Это до завтрака. А после гимназии вновь упражнения — на снарядах, прыжки и бег. Перед сном еще раз маршировка и построение. Упражнялись девочки в шароварах, пошитых их матерью. Худенькие, бледненькие эти девочки лишены были всего детского, превращены в безропотных солдатиков — ни смеха, ни улыбок во время всех этих занятий — напряженные, тупые личики. Но при этом они были, по-видимому, выносливыми и здоровыми. Пожалуй, только в Германии можно было наблюдать подобное…

В один из своих приездов в Германию мама встретилась со своей любимой теткой Фани — сестрой своей матери, Любови Яковлевны. Фани вышла замуж за немца по фамилии Кнорре. В молодости он служил на юге Украины, в городе Елизаветполь, где родились и выросли бабушка и все ее сестры. Там он познакомился с милой, изящной Фани и женился на ней, несмотря на осуждение своих весьма респектабельных родственников. Теперь, уже далеко не молодые, они жили под Берлином. Был он адвокатом и работал в какой-то крупной адвокатской конторе или коллегии, не знаю точно, и каждый день ездил в Берлин. Встретили они маму очень сердечно. Муж Фани совершенно пленил маму — этот уже седой человек был весел, остер и легок, как юноша. Он вместе с Фани водил Амалию по Берлину и возил по окрестным городкам. Эти городки, уютные, чистенькие, как на картинках, очень понравились ей, а вот Берлин, торжественный и тяжеловесный, произвел угнетающее впечатление.