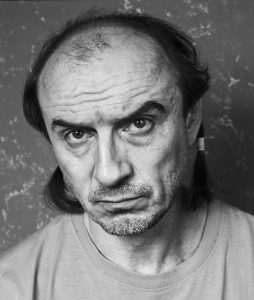

КОЛЯ БЕШЕНЫЙ

Когда в период моей юности и поздно наступившей молодости я с семьей проживал по адресу: 334200, Ялта, пер. Черноморский 4-а, кв. 2, тел. 32-56-16, в филармоническом доме, нашим соседом был Николай Соколов (валторна) по кличке Коля Бешеный. По складу ума Коля был философом, по способу проживания в мире – стихийным дадаистом. Как философ он проявлялся, допустим, при встрече с моим папой:

– А скажи, Алик (виолончель), Спиноза – сильный ведь философ был? Крепкий?

Других фамилий Коля не называл – если даже в Спинозе он не был до конца уверен, то что ж говорить об остальных. Центром же собственной картины Колиного мира был основной вопрос его философии: «Ведь они же в нас живут!». Вопрос этот Коля в течение многих лет неожиданно задавал разным неподготовленным к нему людям в крайне энергичной форме, бурно жестикулируя, хватая испытуемых за грудь и приближая к ним свое возбужденное поиском истины лицо непозволительно близко, что позволяло невнимательному наблюдателю видеть в Колиных глазах все буйство его интеллектуальной плоти. Пользуясь естественной в таких условиях задержкой реакции, Коля выдавал по полной:

– Вот смотри. Сдох я. Меня – швырк-швырк-швырк – в цинковый гроб запаяли-запаяли со всех сторон. Все. Ни дырочки! Герметично. Через месяц вскрывают – весь в червях! Ну откуда?!!

Кончилось тем, что Володя Гасанов (кларнет) сказал ему, заикаясь:

– А… п-памаешь, а… К-к-оля, они в тебе живут. Все спят, пока всё нормально, а один ждет, дежурит. Как ты помер, а… п-памаешь, он говорит: «Ребята, пошли». И тут они все зашевелились.

Нарисованная Гасановым картина заставила Колю задуматься и надолго уйти в полную имманентку – на людей он в философском экстазе больше не кидался.

Невыносимо жгучим летним полднем в первой половине 70-х гг., в большой перерыв в репетиции, Коля стоял возле служебного входа в летний театр и маялся с похмелья. Он что-то такое себе тоскливо напевал из осточертевшего Брамса, переминался с ноги на ногу и с носка на пятку. В тридцати метрах призывно маячил небольшой прохладный павильончик «Пиво-воды». За ним блестело море. Пива Коля выпить не мог – он был известным музыкальным алкоголиком и за пиво во время репетиции его могли выгнать из оркестра. К этому бы плохо отнеслась и так недовольная его привычным образом жизни жена Лариса. А пива хотелось[1].

Вся эта суровая дихотомия и мучительная работа трудной и одинокой в смысле слегка ёбнуть но нельзя мысли отчетливо отражались на открытом колином лице. Напротив курил невысокий лилипут – у нас летом часто гастролировал их театр, не знаю, где они водятся изначально[2]. Коля сумрачно оглядывал сверкающие курортные окрестности с признаками доступного/недоступного алкоголя. Когда колин блуждающий взгляд попадал на лилипута, он всякий раз встречал доброжелательные лилипутовы глаза. В конце концов Колю достало это несколько ироничное сочувствие. Тем более со стороны лилипута. И пива еще нельзя попить.

– Ну_что_ты_смотришь_лилипут_ёб_твою_мать!!! – горько проорал Коля слова, надолго ставшие вербальным мемом в ялтинском симфоническом оркестре.

Когда Коля встречался нам с папой где-нибудь в городе, папа обычно прятался за меня, бормоча что-то испуганно-интеллигентское. Коля легко мог поставить знакомого человека в трудную ситуацию выбора неизвестно из чего. Как-то мой папа одиноко стоял за колбасой в гастрономе №1. Вдруг на весь гастроном раздались дикие колины вопли: «Евреи города Ялты, ахтунг! Хенде хох! Лицом к стене! Руки за голову! Та-та-та-та-та! Все убиты! Трупы – убрать!» Гастроном замер. Коля победно его осмотрел, увидел папу и вполне доброжелательно сказал:

– А… Алик, здравствуй.

И ушел в бакалею. Гастроном с подозрением всмотрелся в папу – а этот что сейчас устроит, если у него такие знакомые?

Мой папа периодически писал ораторию. Или симфонию. Или квартет. И находясь в творческом поиске, часто по ночам выходил на творческую прогулку в горсад, куда одним своим фасадом выходил театр им. Чехова, в котором базировался симфонический оркестр. Буквально две минуты от нашего дома. Вот однажды выполз он часа в два тире три ночи поднабраться вдохновения. Над горсадом стоит тихая южная летняя ночь. Разве одинокая цикада заведет свою любовную песню[3]. Горят звезды. Расцветает араукария[4]. Тихо плещется в своем бесконечном ритме море. И вдруг над всем этим вечным покоем разносится из театра утробный рев, слышный от ул. Морской до самой ул. Литкенса.

Совершенно взъерошенный вахтер на проходной театра сказал папе:

– Так этот ваш Соколов там!

Папа тихо пробрался к полуосвещенной дежурным светом сцене. В геометрическом ее центре аккуратно стоял стул. Рядом была бутылка водки. На стуле сидел в жопу пьяный Коля и, периодически отпивая из бутылки, нечленораздельно, без всяких нот, пауз, темы и полезного знака «бекар» навзрыд дудел в свою валторну. А акустика архитектора Краснова разносила этот рев души по всем видимым окрестностям.

Т. е. Коля, ужравшись у себя дома, пришел в это время суток поиграть в театр. Открыл инструменталку, взял свой инструмент и выревел в ночь все, что у него внутри накопилось. Валторна же, если кто не знает, это такой большой мощный медный духовой инструмент с очень низким звуком. «Как это все-таки искренне в смысле экспрессии», – думал папа, уходя в задумчивости к своему квартету.

В конце концов Коля выиграл в лотерею «Запорожец» и взял деньгами. Выгнали его из оркестра после этого довольно быстро, ибо Коля запил безудержно. Жена от него ушла в родное Запорожье, а новые друзья, приобретенные возле кинотеатра «Спартак»[5], носили его на руках совершенно не в метафорическом смысле – я видел глухой ночью сосредоточенное это молчаливое шествие под шум волн протекающего рядом понта, когда человек семь, как почетный труп, бережно несли на плечах Колю в дом его предков.

И Коля трудоустроился в комбинат банно-прачечных услуг «Чайка» в жидкотопливную котельную на солярке работником.

А в отпуск, на майские, Коля съездил в Запорожье навестить бывшую свою жену и дочь от брака дуру Светку. Числа одиннадцатого мая я увидел Колю уже на нашей малой родине. Глаза его были избиты.

Там, в Запорожье, Колю неудержимо потянуло на майскую демонстрацию. Пройдя всю эту веселую Via Dolorosa с женой и чадом, Коля обнаружил на центральной площади ударно-духовой оркестр. И как старый профессионал встал у киоска «Газеты и журналы» и стал слушать, как они лабают.

– Бери на полтона выше, – сказал он вполголоса через пару тактов коллеге по инструменту, беспокоясь о правильном течении общеизвестной мелодии. Коллега не внял.

– Ты неправильно играешь, – сказал Коля еще через куплет чуть громче. А Коля, хоть и алкан, играл хорошо, когда не пьян, и вообще закончил свердловскую консерваторию. Четвертую в Союзе по качеству, наверное, если брать 50-е гг., когда он ее закончил.

– Ты будешь брать на полтона выше или ты не будешь брать на полтона выше? – уже с раздражением в полный голос сказал Коля после очередного куплета. Тут инструментальная композиция немного кончилась, группа духовиков с ударниками на время отложила инструменты, завела Колю за киоск и очень грубо с ним поступила в смысле профессиональных разборок, и там, за киоском, Коля сильно пострадал за искусство. Таковы были тогда запорожские музыкальные нравы. Темные колины очки не помогали.

В марте 1984 года наш дом расселили. Он находился на территории, которую сейчас занимает новый реконструированный летний театр. Наш дом какое-то время еще стоял, там, естественно, были отключены все коммуникации. Уже летом, вечером, я проходил мимо него – он стоял в 20 метрах от набережной, а в Ялте ты всегда должен идти по набережной, куда бы ты ни шел – в квартире Коли мерцали крайне неверные огоньки. Он продолжал ее сдавать.

Последние сведения о Коле Бешеном у меня крайне апокрифичны. Говорят, в перестройку его все-таки выгнали и из комбината банно-прачечных услуг «Чайка». За пьянство. И практически через месяц его головная котельная, где и трудился Коля, взорвалась – там кто-то из операторов спьяну что-то нечаянно поджег на спор. Взлетели оба, тот, кто поджег, выжил, они дождались, когда он приземлится, потом вылечили и посадили. Я помню эту историю, я тогда еще жил в Ялте. Ее никто не связывал с Колей. А я – связал. Дадаизм – он неистребим и крайне заразен.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ

Жизнь Гаврилова была простой и неизменной в своих непременных атрибутах. Утром он, широко зевнув, быстро, по-армейски, просыпался, выпивал большую кружку кофе и шел на работу. Там его ждала деятельность. Встречных собак Гаврилов привечал мимикой. Люди его интересовали меньше. Он их лучше знал, они были скучные. Вернувшись с работы, Гаврилов тратил время на незначительные, но важные для него увлечения. После – ложился. Такой неизбежный распорядок преследовал его с понедельника по пятницу включительно. Выходные влекли своим приходом ряд таких же постоянных отступлений от распорядка рабочего дня. В субботу Гаврилов просыпался на час позже, удивляясь двум буквам «б» в названии этого дня, одна из которых всегда представлялась ему манерным излишеством, зевал не так широко и позволял себе две кружки – опять же кофе – и потом, уже за компьютером, за чтением новостей, стакан крепкого чаю. В воскресенье он убирал квартиру, стирал и мылся в тазу.

Вернувшись в понедельник на работу, Гаврилов обнаружил сменщика. Сменщик был говорлив, родовит и весел. Звали его Артем. Он был потомком и единственной его страстью были лошади, которых он содержал в количестве и холе. Беда была в том, что конюшни по необходимости были записаны на его жену, единственной страстью к которой у Артема значилась ненависть, впрочем, обоюдная, и, посещая их, Артем не воспринимал их вполне своими. Довольно естественные грубые шутки грумов о половой лошадиной жизни воспринимались Артемом на свой счет, но он их не пресекал, не желая давать волю слухам. Вся его надежда была на тетку.

Тетка приехала в феврале. Стоял мокрый снег, и тетка, достаточно грузная дама постпостбальзаковского возраста, не лишенная тем не менее изрядной игривости, вынуждена была идти от машины пешком. «Артем, что за нравы, – грассируя, пропела она, входя, – я не одна, извини, не предупредила, я с кузиной». Артем стоял в прихожей, прислонившись лбом к стеклу. Тетку он терпел, а кузину последний раз видел много лет назад, еще подростком. За стеклом с сосулек падали капли, образуя на месте падения неизбежные лунки. «Кап-кап», – подумал Артем и широко, с улыбкой развернулся навстречу тетке.

Немного о каперсах

Сушеные каперсы стали лежать в нашей семье с середины 70-х гг. Во всяком случае, я начал их помнить с того времени – где-то после второй серии СССР–Канада, но до того, как из нашего класса выгнали Скрипу. Они были расположены в майонезной банке из-под горчицы с полиэтиленовой крышкой и лежали вдали от остальных приправ, в серванте, в отделе «Эксклюзив и редко употребляющееся», рядом с древним веером из сандала, инкрустированным ножом для разрезания страниц и дедушкиными военными наградами. Расходовались каперсы рачительно и неспешно, для приготовления самых почетных праздничных блюд. Откуда они появились в нашем доме, мне неизвестно. Уже тогда они выглядели пожилыми и заслуженными. Банка в те годы была все время полной.

В конце 70-х гг. я покинул ялтинский дом с каперсами и уехал учиться в Москву. Потом попал в армию. Потом снова стал учиться. Все это время я жил без каперсов, не имел устойчивого контакта с ними и, если честно, редко о них вспоминал. Просто знал, что они есть – так богатые наследники спокойно помнят, что фамильные бриллианты существуют и больше ими не интересуются. Каперсов было больше половины банки.

В 90-е гг. родители с сестрой порциями переехали в Израиль. Сушеные каперсы вместе с четырехтомником Платона, елочными игрушками, фамильной серебряной чайной ложкой 1857 года изготовления и начатой бутылкой водки остались у меня. В то время я обладал второй женой и небольшим сыном. Все вместе мы уехали жить в Москву. Каперсов было около трети банки. Мы взяли их с собой.

Конечно, в новых политических и экономических условиях сухие каперсы, провезенные через государственную границу из Ялты, с улицы Дражинского, потеряли свою эксклюзивность. Каперсы можно было купить, и они были бы гораздо новее наших. Но мы упорно совали фамильные каперсы в супы, борщи и вторые блюда всякий раз, когда они попадались нам в процессе нашей жизнедеятельности на кухне. К нашему разводу их было в банке на палец.

В начале путинской эры я опять женился и продолжал употреблять в пищу наследные засохлые каперсы. Поедание этих сухих плодов растений семейства каперсовых стало моим личным цетерум цензео[6]. Каперсы должны были быть доедены. Может быть, я воспринимал это как сыновний долг. Или как семейное проклятие. Я не анализировал. Я их ел.

Сегодня я съел рыбный суп, в котором плавали последние восемь семейных каперсов. Что в связи с этим хочется сказать… Собственно, к каперсам я всегда был равнодушен.

О ФРУСТРАЦИИ

Когда мы в 1970 году из Ливадии переехали по адресу 334200, Ялта, пер. Черноморский 4а, кв. 2, тел. 2-56-16, то у нас стала быть голлландская печкаа. Какое-то время мы пытались ею пользоваться и даже один раз закупили уголь. Но занятие это скоро сочли неинтеллигентным, т.к. его результатом была грязь, вонь и гарь. Поэтому печкуу мы безжалостно разобрали и сложили строительный мусор в два больших старых чемодана, получившихся очень тяжелыми – кг по 25-30. Чемоданы мы поставили под окном – квартира живописно располагалась на первом этаже – чтобы с первыми утренними лучами выкинуть их на хуй в мусорную машину, дребезжащую по нашему переулку именно в это время суток.

Наутро чемоданов под окном не было. Их украли. Поскольку окно наше выходило на открытое и людное пространство, практически на набережную, можно предположить, что укравший их злоумышленник передвигался достаточно быстро, прежде чем достиг того укромного и удаленного уголка, где, наконец, смог в спокойствии и безопасности ознакомиться с добычей. На его месте я, конечно, плюнул бы на все, вернулся с чемоданами под окно и спокойно перекидал в него все эти кирпичи. Потому что это натуральная подлость – так тяжело вводить в заблуждение соотечественников. Люди-то не железные. Вообще, интересно, что он думал, пока бежал? И какое первое слово произнес, когда открыл чемоданы?

Конечно, у нас тоже были к нему претензии. То, что не нужно было тащить этот скарб к машине – это хорошо. Но папа все равно был вынужден проснуться рано утром, он же не знал, что все так удачно вышло. А репетиции у него в этот день не было, и он мог бы спать дольше. Почему этот доброжелательный злодей не сообщил каким-нибудь гуманным способом о своей инициативе?

Мусора у нас больше не крали. Все больше полезные вещи. Однажды на глазах у папы – он у окна курил – сняли в веревки дефицитную румынскую футболку. Папа бежал за ними до самой секвойи в горсаду, но у них мотивация была сильнее. Суки.

Часы

Большие настенные часы в нашей квартире по ул. Южнобережное шоссе остановились в середине 80-х гг. и стали висеть тихо. Мой папа, виолончелист Крымской госфилармонии на Южном берегу Крыма (первый пульт), дважды в неделю ходил на репетицию в театр им. Чехова постройки архитектора Краснова. Путь его от остановки «Улица Морская» до театра частично пролегал по ул. Чехова. Два раза в неделю он проходил мимо часовой мастерской и думал, что в следующий раз обязательно надо взять с собой часы и отдать их в ремонт. Наконец, в конце 80-х гг., папа неожиданно вспомнил про часы еще дома и действительно взял их с собой. Проходя по ул. Чехова мимо часовой мастерской, довольный своей хозяйственностью папа придирчиво удостоверился, что она работает – в двух окнах видны были часовые мастера, сосредоточенно починявшие гражданам часы. Тогда он подумал: «Так. Хорошо. Сейчас я, пожалуй что и тороплюсь. А вот в большой перерыв я спокойно зайду в часовую мастерскую и тогда уж отдам часы в ремонт».

Большой перерыв наступил, как ему и положено, через два часа, в 12.00. Папа с часами подошел к часовой мастерской. Два ее окна были замазаны белым, по которому неведомым пальцем было выведено краткое оповещение для граждан: «Ремонт». На всякий случай папа приоткрыл дверь. Столов с мастерами не было, не было десятков часов, обычно развешанных на стенах и идущих каждые в своем времени. Мастерская была завалена строительным мусором. У стены стоял рабочий человек в грязном и бил по ней молотком. «Мастерская не работает?» – все-таки спросил слегка ошалевший папа. «Давно тут хуячим», – с некоторым фатализмом в голосе ответил человек с молотком.

«Нет, конечно, – рассуждал папа, идя с часами в театр после встречи с непознаваемым, – время – штука загадочная, особенно в наше время. Но не до такой же степени».

А часы были починены несколько позже, уже в начале 90-х гг. Там же, в часовой мастерской на ул. Чехова, как бы это не показалось странным.

[1] Обычно в формате такого рассказа, который состоит из нескольких историй, вертикально связанных, к каждому следующему эпизоду нужно делать либо переход от предыдущего, либо подводку. Я этого не делаю. Я на этот формат клал.

[2] Именно поэтому, я думаю, лилипуты были введены в «Ассу».

[3] Цикад в то время, в середине 70-х, в центре Ялты уже не было. Вот когда мы туда приехали, в 1967, они еще там дребездели. И блинчики с мясом в летней столовой возле гостиницы «Таврида» были вкусные. Цикаду же можно было поймать и слегка нажать ей на брюшко. Тогда она начинала трещать.

[4] Араукария расцветает не знаю когда. Также не уверен, что она наличествовала в горсаду.

[5] Возле к/т «Спартак» находились полезный магазин с отделом «Вино» и бочки «Квас» и «Пиво». Там были прекрасные пространства, предназначенные для отдыха и досуга граждан вроде скамеек на ул. Пушкинской. Недалеко гостеприимно располагал свои пространства парк «Пионерский», где можно было не только употреблять спиртные напитки, но и предаваться непродолжительному разврату прямо днем. Еще там находилась травматологическая больница, что тоже не надо упускать из виду.

[6] Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.