Два письма Генри Миллера к Давиду Бурлюку

Украинский «Отец российского футуризма» Давид Давидович Бурлюк, чья жизнь была разделена на два почти равных периода – российский (вместе с недолгим японским) и американский, был знаком, кажется, со всеми выдающимися людьми своей эпохи. По крайней мере, старался познакомиться. Если не удавалось лично, в дело шли письма. Например, свое последнее письмо, так и оставшееся неоконченным, писал он незадолго до смерти художнику Эдварду Хопперу. Эпистолярное наследие Бурлюка огромно. Среди его корреспондентов – жившие в Америке и Европе коллеги-художники, писатели, драматурги: братья Рафаэль и Мозес Сойеры, Николай Цицковский, Луиз Лозовик, Арчил Горки, Джон Грэм, Хаим Гросс, Николай Фешин, Борис Григорьев, Михаил Ларионов с Натальей Гончаровой, Константин Терешкович, Сергей Судейкин, Николай Евреинов, Алексей Ремизов и многие другие; оставшиеся в Советском Союзе друзья и знакомые: Василий Каменский и Алексей Крученых, Лиля Брик и Василий Катанян, Михаил Матюшин и Казимир Малевич, Семен Кирсанов и Николай Асеев, Бенедикт Лившиц и Виктор Пальмов, Евгений Спасский и Григорий Петников. И это только малая часть списка. Что говорить – он переписывался даже с Константином Циолковским, Сергеем Образцовым и Сергеем Михалковым.

Большой объем переписки был связан с работой Бурлюка в газете «Русский голос», где он, помимо собственных заметок и статей, публиковал произведения начинающих поэтов. Письма от знаменитостей он печатал и в издаваемом ими с женой, Марией Никифоровной, с 1930 года журнале Color and Rhyme: хотел показать, что не забыт на чужбине. Впрочем, начиная с 1940-х он уже называл США своей новой родиной.

Десятилетия жизни в Америке (Бурлюк с женой и двумя сыновьями приехал в Нью-Йорк второго сентября 1922 года, как оказалось, навсегда) и горячее желание утвердиться, добиться признания в Новом свете постепенно меняли круг общения. Давид Давидович все увереннее писал и говорил по-английски, а его активность стала привлекать к нему внимание не только бывших соотечественников, но и собственно американцев, причем были среди них и знаменитости. Уже в 1930-х его работы покупал Джордж Гершвин, а в 1950-х на выставке в «ACA Gallery» ими любовалась, неоднократно приходя туда, Грета Гарбо. Знаменитая художница и коллекционер Кэтрин Дрейер, сооснователь (вместе с Марселем Дюшаном и Ман Рэем) художественного общества Société Anonyme, коллекция которого стала важной частью собраний нью-йоркского Музея современного искусства и Музея Гуггенхайма, написала в 1944 году первую монографию о Бурлюке. С Бурлюком переписывались сотни американцев – художники, коллекционеры, арт-критики, просто ценители его творчества. Однако особо интересны два его американских корреспондента – широко известный в СССР художник Рокуэлл Кент и запрещенный, а потому практически никому не известный там Генри Миллер, который сейчас уже вряд ли нуждается в представлениях.

Именно о письмах Миллера Бурлюку я собираюсь рассказать.

Разумеется, ни о каком издании книг Миллера в Советском Союзе не могло быть и речи. Первая публикация «Тропика рака» состоялась лишь в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингиз Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера и послесловием Петра Вайля и Александра Гениса. Хотя первый перевод романа на русский язык был сделан задолго до этого, еще в 1962 году, эмигрантом Георгием Егоровым по просьбе издателя Барни Россета, которого, в свою очередь, попросил сам Миллер – в память о русских героях своей книги. «В 1965 году Россет, набивши чемодан “русскими” книгами Миллера, повез их в Москву, но на таможне их отобрали. Остальная часть тиража сгорела в Нью-Йорке. В результате в мире осталось не более двадцати экземпляров»[1].

Но и в Америке, на родине писателя, «Тропик рака» не издавался до 1960-х, более того, даже ввоз книги в страну был запрещен – запрет этот был отменен решением Верховного Суда лишь в 1964 году. Потому массовая популярность Миллера началась там именно в 1960-х. С учетом всего этого изначальный интерес Бурлюка к Миллеру трудно объясним – в середине 1950-х, когда завязалась их переписка, Давид Давидович не мог прочесть ничего из его произведений. Косвенно о том, что Бурлюк не понимал изначально всего масштаба личности и творчества Миллера, свидетельствует лишь однократное упоминание его имени в громадной переписке Давида Давидовича с жившим в Тамбове коллекционером, его «духовным сыном» Николаем Никифоровым: «Модернист Miller изв. автор многих книг о Рембо, Верлене, Греции. Сам пишет акварели»[2].

Потому одна из задач настоящего исследования – попытаться определить те общие интересы, те точки соприкосновения, которые могли объединить, свести столь разных людей.

Сейчас сложно сказать, встречались ли Бурлюк и Миллер или были знакомы лишь заочно. Скорее, второе. Но те письма, которые оказались в нашем доступе, свидетельствуют о том, что Миллер хорошо знал всех членов семьи Бурлюка. Собственно, это не удивительно – Давид Давидович немедленно завалил нового знакомого своими журналами, рукописями и фотографиями. В архиве Генри Миллера в библиотеке специальных коллекций Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе насчитывается шестнадцать единиц хранения – письма и журналы, полученные от Бурлюка[3].

Что же касается писем Миллера к Бурлюку, точно известно как минимум о двух. Первое хранится в Отделе рукописей НИОР РГБ – четыре листа (картон № 18, ед. хр. 33, фонд 372), второе – в фонде Бурлюка в библиотеке американского Сиракузского университета.

В некоторых публикациях цитируются фразы из других писем Миллера. Так, украинско-канадский литературовед Мирослав Шкандрий в своей статье о Бурлюке упоминает еще письмо Миллера Бурлюку от 15 ноября 1954 года, в котором Миллер пишет о том, что часто стоял, восторженный, перед полотнами Бурлюка, особенно перед «южными сценами», которые были «оргиастическими в цвете и ритме»[4]. В примечаниях к статье указано, что письмо находится в архиве Бурлюка в Сиракузском университете, однако я его там не обнаружил, а в переписке с Мирославом тот ответил, что, скорее всего, письмо находится у наследников художника.

Итак, теперь мы знаем, что Миллера восхищала живопись Бурлюка. Точка соприкосновения номер один.

Ниже текст первого письма, хранящегося в НИОР РГБ и опубликованного Бурлюками в 40-м номере журнала «Color and Rhyme»:

«8 декабря 1954

Дорогие хорошие люди!

Я надеюсь, что вы простите меня за то, что я не отвечал ранее и не поблагодарил за все те рукописи, журналы, фотографии, которые вы любезно мне посылали. Я должен признаться, что у меня еще не было возможности сесть и прочесть большинство из них. Со мной сейчас здесь друг из Лондона, который пишет обо мне книгу для английского издательства, и так как он здесь, время просто летит – и мы с ним говорим, и говорим, и говорим о «старых днях», когда мы жили вместе в Париже и гадали, как и где мы сможем в следующий раз поесть. Но это были хорошие времена – тогда я имею в виду. Это было как старая Россия – разговоры, выпивка, смех, воспоминания. Поэтому часы на некоторое время остановились. Я почти не работал. А, кроме того, всегда есть еще гости, в основном скучные и недалекие, обычно американцы. Это цена, которую я плачу за жизнь в отдаленном, укромном месте. Я как будто некое редкое животное, которое они хотели бы увидеть в лондонском зоопарке.

Я должен сказать вам, что лицо Давида Бурлюка мне кажется знакомым из снов или из другой реинкарнации. Хорошее лицо, честное лицо, лицо из старого мира – лицо, которое мы не делаем в этой стране Кокейн[5]. Однажды я займусь этим, прочту все и напишу вам лучше. Но для меня это здорово – увидеть художника с его мольбертом снаружи, несмотря на то, что я никогда не пробовал этого, и его сына, как мне кажется, который сидел с альбомом на колене в некотором отдалении. Не похоже на Лонг-Айленд, больше похоже на Украину, или Грузию, или Белуджистан.

Я больше не думаю слишком много о работе. Так ли важно все записывать на бумагу? Я становлюсь более эгоистичным. Я наслаждаюсь своими собственными мыслями, своими размышлениями – и я знаю, что никто не сможет самостоятельно изменить мир – и должен ли он? Я считаю, что мы должны больше учиться и больше наслаждаться тем, что мы имеем, много это или мало, хорошо или плохо. Нижинский сказал: «Бог хочет, чтобы человек был счастлив». Я думаю, что он прав. Только человек еще этого не понял. Он хочет убивать, грабить, обманывать и обманываться сам.

Шлю свои теплые поздравления всем вам, Давиду, Марусе, детям, друзьям, всем хорошим душам, которыми, кажется, вы окружены.

Я не думаю, что вы уже сказали мне, какие мои книги вы хотели бы прочесть. Я посылаю вам «Колосс Маруси» для начала. Во-первых, потому, что это как имя Марии, это Амаруссион в Греции, пригород Афин, и во-вторых, потому что это одна из книг, которые мне больше всего нравятся, сделанные с чистым сердцем и с радостью. Если вы читаете по-французски, я хотел бы послать вам свою небольшую работу о Рембо, потому что я больше не могу получить английскую версию, которая выщла в издательстве New Directions. Но я с радостью пошлю вам все, что вы захотите. Назовите книгу или книги!

Всего хорошего! Я не буду говорить “счастливого Рождества”, потому что сама мысль об этом вызывает отвращение.

Генри Миллер, Биг Сур, Калифорния»[6].

В этом письме есть два примечательных момента – упоминание имени Артюра Рембо и забавная игра слов с именем Маруси Бурлюк и названием книги Миллера «Колосс Маруссийский». Восхищение Артюром Рембо – точка соприкосновения номер два. Имя Рембо было одним из тех, к которым и Миллер, и Бурлюк испытывали одинаковый пиетет. Бурлюк неоднократно называл себя «российским Рембо», а его самое известное стихотворение «Каждый молод, молод, молод» является вольным пересказом стихотворения французского поэта, чего сам Бурлюк никогда не скрывал, наоборот, оно носит подзаголовок «И. А. Р.» – из Артюра Рембо.

Со стихами Рембо Бурлюка познакомил Бенедикт Лившиц. Вот как он описывает это в своем «Полутораглазом стрельце»:

«На вокзале мы взяли билеты до Николаева, с тем, чтобы там пересесть на поезд, идущий до Херсона. В купе третьего класса, кроме нас, не было никого: мы могли беседовать свободно, не привлекая ничьего внимания. Заговорили о стихах. Бурлюк совершенно не был знаком с французской поэзией: он только смутно слышал о Бодлере, Верлене, быть может, о Малларме.

Достав из чемодана томик Рембо, с которым никогда не расставался, я стал читать Давиду любимые вещи…

Бурлюк был поражен. Он и не подозревал, какое богатство заключено в этой небольшой книжке. <…> Время от времени Бурлюк вскакивал, устремлялся к противоположному окну и, вынув из кармана блокнот, торопливо что-то записывал. Потом прятал и возвращался.

Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но в конце концов удовлетворил мое любопытство и протянул мне один из листков. Это были стихи. Крупным, полупечатным, нечетким от вагонной тряски почерком были набросаны три четверостишия.

Трудно было признать эти рифмованные вирши стихами. Бесформенное месиво, жидкая каша, в которой нерастворенными частицами плавали до неузнаваемости искаженные обломки образов Рембо.

Так вот зачем всякий раз отбегал к окну Бурлюк, копошливо занося что-то в свои листки! Это была, очевидно, его всегдашняя манера закреплять впечатление, усваивать материал, быть может, даже выражать свой восторг.

„Как некий набожный жонглер перед готической мадонной“, Давид жонглировал перед Рембо осколками его собственных стихов. И это не было кощунство. Наоборот, скорее тотемизм. Бурлюк на моих глазах пожирал своего бога, свой минутный кумир. Вот она, настоящая плотоядь!»[7]

Генри Миллер, родившийся в год смерти Рембо, написал о нем повесть «Время убийц». Первая часть ее начинается так:

«В 1927 году в Бруклине, в подвале грязного осевшего дома, я впервые услыхал имя Рембо. Мне было тогда тридцать шесть лет, и для меня наступил самый пик затяжного Сезона в аду. Где-то в доме лежала увлекательная книга о Рембо, но я ни разу даже не взглянул на нее. Причина заключалась в том, что я терпеть не мог женщину, которая тогда жила у нас и которой та книга принадлежала. Внешностью, темпераментом и поведением она, как я выяснил позднее, настолько походила на Рембо, насколько это вообще можно себе представить.

Суть, однако, в том, что имя Рембо застряло в памяти. Хотя впервые прочитать его произведения мне предстояло лишь шесть или семь лет спустя, в доме Анаис Нин в Лувесьенне, я неизменно ощущал его присутствие рядом с собой. Причем присутствие это было весьма беспокойным. “Не миновать тебе однажды со мною сразиться”, – вот что нашептывал мне в уши его голос.

Лишь в 1943 году, когда вместе с художником Джоном Дадли я жил в Беверли-Глен, я впервые начал читать о Рембо. Прочел “Сезон в аду” Жана-Мари Карре, потом работу Инид Старки. Я был ошеломлен, я терял дар речи. Мне казалось, что я не слыхивал о существовании более проклятом, чем жизнь Рембо. Я совершенно забыл о собственных страданиях, намного превосходивших его муки. Я забыл о терзаниях и унижениях, выпавших мне самому, о безднах отчаяния и бессилия, в которые я погружался не раз. Как некогда Тельма, теперь я тоже не мог говорить ни о чем другом. Все, кто приходил ко мне, вынуждены были слушать хвалы, которые я расточал Рембо»[8].

Ну, а «Колоссом Маруссийским» Генри Миллер называл греческого литератора и издателя Георгоса Кацимбалиса, родившегося и жившего в небольшом городке Неон Амаруссион, или просто Марусси. С Кацимбалисом Миллера познакомил Лоренс Даррелл, пригласивший его в 1939 году в Грецию. Миллер жил у Дарреллов на Корфу, в Калами, бывал в Афинах, на Крите, Поросе, Гидре, в Дельфах.

«В Калами дни текли плавно, как песня. Изредка я писал письмо или брался за акварельные краски. В доме была богатая библиотека, но на книги смотреть не хотелось. Даррелл пытался заставить меня читать сонеты Шекспира, и после недельной осады я прочел один сонет, может быть, самый таинственный из написанных Шекспиром. (Полагаю, это был ”Феникс и Голубь”) Вскоре после этого я получил “Тайную доктрину” Блаватской и одолел ее в один присест. Перечитал дневник Нижинского. Эту книгу я буду перечитывать снова и снова. На свете мало книг, к которым я могу постоянно возвращаться, и одна из них – гамсуновские “Мистерии”, другая – “Вечный муж” Достоевского»[9], — писал Миллер.

О том, что он писал акварели, упоминал и Бурлюк. Еще одна точка соприкосновения.

Ну, а главная – искренняя любовь Миллера к русской культуре.

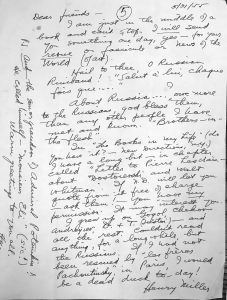

Вот письмо, хранящееся в фонде Бурлюка в Исследовательском центре специальных коллекций Библиотеки Берда в американском Сиракузском университете:

«5/31/55

Дорогие друзья –

Я нахожусь сейчас в самой середине книги и никак не могу остановиться. Я отправлю вам кое-что в будущем, да – для вашего журнала, или факсимиле, или новости мира (искусства).

Приветствую вас, российский Рембо! Salut a lui, chaque fois que…

О России…? я обязан русским, благослови их Господь, больше, чем всем другим людям, которых я встречал и знал. «Братья во плоти».

В “Книгах в моей жизни” (у вас она есть? – New Directions, NY) – у меня есть длинный фрагмент в главе, которая называется “Письмо Пьеру Лесдену[10] о Достоевском и Уолте Уитмане”. Если New Directions разрешит вам цитировать бесплатно – спросите их – у вас есть мое разрешение. Вас это может заинтересовать.

Я вырос на Гоголе, Чехове, Андрееве, Д<остоевском> и Т (Толстом) – и всех остальных. Долго не мог читать ничего, кроме русских. Если бы меня не спасли “братья Пашутинские”, в Париже, я был бы сейчас неудачником, никем!

P.S. И сын или внук “Адмирала Потемкина”. Он называет себя “Monsieur Eli” (sic!).

Самые теплые пожелания вам всем.

Генри Миллер».

Фотография этого письма опубликована Давидом и Марусей Бурлюк в 62-м номере издаваемого ими журнала «Color and Rhyme».

И вновь Рембо… А еще – братья Пашутинские, с которыми связана интересная история.

Евгений, Анатолий и Лев Пашутинские были близкими знакомыми Миллера в Париже. Борис Носик писал: «… американский писатель Генри Миллер жил в конце двадцатых годов в Клиши (на авеню Анатоля Франса) и был соседом братьев-таксистов Пашутинских. В ту пору молодой веселый американец Генри нередко испытывал материальные затруднения, так что он не раз появлялся у братьев Пашутинских, чтобы перехватить “пару копеек”. Из троих братьев он ближе всех сошелся с молодым Евгением, который вел почти такой же разгульный образ жизни, как и сам Миллер. Шли разговоры о том, что во время одной из их эскапад веселый Женя спас жизнь веселому Генри. Потом у себя на родине Миллер стал знаменитым писателем и описал свою тогдашнюю жизнь в романе “Тихие дни в Клиши”. А после войны Генри Миллер решил разыскать русских друзей своей бурной юности. Это было не так просто, и эти свои поиски Генри Миллер описал в рассказе про апельсины Иеронима Босха. Генри отыскал Евгения, и позднее французская печать опубликовала фотографию, запечатлевшую встречу двух постаревших друзей…»[11]

Работавший в Cinema Vanves Евгений Пашутинский неоднократно упоминается в «Тропике рака»:

«Мы идем по улице Шато в поисках Евгения. Проходим железнодорожным мостом. Здесь я когда-то стоял и смотрел с тоской на уходящие поезда, пытаясь представить себе, где она может сейчас быть. Все чарует меня… Дым, ползущий через мост и пробивающийся меж нашими ногами, лязг стрелок внизу и семафоры – все это у нас в крови. Я чувствую ее тело, такое родное, сейчас оно все мое… Я останавливаюсь и глажу теплый бархат. Все, что было вокруг нас, перестает быть, и только теплое тело под бархатом рвется ко мне…

Я опять в той же комнате и, спасибо Евгению, с пятьюдесятью франками в кармане»[12].

А вот отрывок из книги Миллера «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха»:

«Я вновь вспомнил тот день, когда впервые встретил Евгения у Cinema de Vanves: он стоял на высокой лестнице и наклеивал афишу, объявлявшую о скором показе фильма с Ольгой Чеховой. Я снова увидел отвратительную, грубо намалеванную афишу, такую же, как большинство отвратительных “annonce” во Франции, которая пялилась на меня в окно бистро напротив синема. Мы с Евгением частенько посиживали там за чашкой кофе и шахматами. Объявление, которое он написал собственноручно, сообщало прохожему, что Генри Миллер, постоялец отеля “Альба” (находящегося по соседству), дает уроки английского языка за скромную плату в десять франков за час. Те, кто читал “Тропик Рака”, припомнят моего славного друга Евгения и его “старый всемирный сад”. Что за эвфемизм – “его сад”! Это была свалка где-то неподалеку от Фермопильского тупика, где они обитали. Я не мог понять, какая могла быть связь между прославленным местом битвы и узким, вонючим, грязным проулком, названным в его честь. Что же до того “старого всемирного сада”, то он существовал в сердце Евгения, а не где-то во дворе»[13].

Что же касается русской литературы, то впервые Миллер соприкоснулся с ней в юности, на лекциях британского писателя, философа, литературного критика Джона Каупера Пауиса, чтобы никогда больше не расставаться. Любовь к русской литературе будет сопровождать его всю жизнь. В своем тексте «Книги в моей жизни» он неоднократно упоминает имена Достоевского, Гоголя, в списке ста книг, оказавших на него наибольшее влияние, есть тот же Достоевский, Петр Кропоткин, европейские драматурги девятнадцатого века (включая русских и ирландских), а среди авторов, книги которых он намеревался прочесть, были Лев Шестов и Николай Федоров.

«Русскую драму и русский роман я воспринял с такой же легкостью и ощущением близости, как китайскую поэзию и китайскую философию. В них всегда можно найти реальность, поэзию и мудрость. Они неразрывно связаны с землей», – писал Миллер.

И вот еще: «Чувствую, что я гораздо больше, чем американец: чувствую, что я хороший европеец, потенциальный грек, индус, русский, китаец, а также тибетец».

В своей мультикультурности, ощущении того, что они являются гражданами мира, они были очень близки с Давидом Бурлюком, вся жизнь которого разбилась на российский, японский и американский периоды и который назвал себя в Америке отцом уже не российского, а мирового пролетарского футуризма.

Переводы писем: Наталья Богачёва

[1] Г. Поляк. «Иностранная литература», 1990, № 8. С. 202–203.

[2] Д. Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 650.

[3] Henry Miller papers, UCLA Library Special Collections, box 7, folder 8.

[4] Myroslav Shkandrij. The Steppe as Inspiration in David Burliuk’s Art. Journal of Ukrainian Studies 30, no. 2 (Winter 2005). Page 67.

[5] The Land of Cockaigne – вымышленная земля изобилия и праздности, где живут лентяи.

[6] Color and Rhyme, No. 40, summer 1959.

[7] Цит. по: http://az.lib.ru/l/liwshic_b_k/text_0080.shtml

[8] Цит. по: https://www.litmir.me/br/?b=19809&p=2

[9] Цит. по: https://artinfuser.com/artquiz/rlit/works.php?w_id=1403

[10] Пьер Лесден – литературный критик, бельгиец по происхождению.

[11] Цит. по: http://loveread.ec/read_book.php?id=65580&p=1

[12] Цит. по: https://flibusta.site/b/457729/read

[13] Цит. по: http://loveread.ec/read_book.php?id=29198&p=1