Письма к Юлии

Приведенные письма Валентина Константиновича Хромова (1933–2020) к Юлии Наумовне Фрумкиной отправлялись из разных мест, в которых он побывал во время своих путешествий в те годы. Обычно он ездил и ходил с друзьями; здесь упоминаются Игорь Наумович Куклес (1937–2002), Станислав Яковлевич Красовицкий (1935–2025), Александр Александрович Корсунский (1936–2005).

Также упомянут Александр Анатольевич Морозов (1932–2008), отец Машеньки, Марии Александровны Лукьянцевой, благодаря которой и с согласия ее мамы Ю. Н. Фрумкиной стала возможна данная публикация.

Часть писем публикуем не полностью, за отсутствием оригиналов их частей. Письма расположены по датам и косвенным признакам.

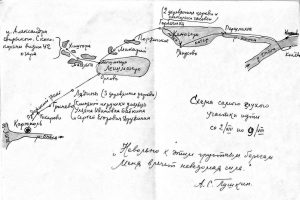

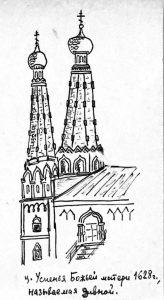

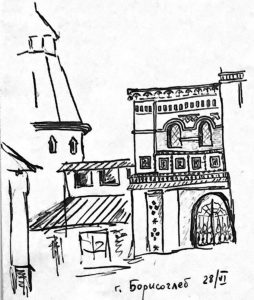

Воспроизводим несколько рисунков В.Х., сопровождающих письма.

1962

Переславль – Калязин – Углич – Борисоглеб – Ростов – Ярославль – Кострома – Судиславль – Галич – Кириллов – Ферапонтово

/VI – 62 г.

Здравствуй, милая моя сударыня Юлия Наумовна!

Покинув славный Переславль с незабываемыми святынями и достопримечательностями, отправились сегодня в Нагорье. Третий день босыми ногами я ступаю по сырой земле и дышу ослепительным воздухом Поволжья. Днем воздух гудит в траве, ветвях и в памяти моей, а ночью шумит живейно и тихоструйно. Теперь я понял, как устал в Москве, в своем большом доме.

Осенью все будет иначе.

Приятно было мне узнать в последний день о твоем интересе к А. В. Чаянову. Если захочешь узнать, кто он и откуда, посмотри книгу Одоевского «1974 год»[1] и повести некоего Х «Вечера на кладбище», «Танька», «Сокольники», изданные в Москве в 1837 году.

Радость будет взаимной.

Милая, я буду писать тебе постоянно, ибо без тебя мне невозможно. Доставь счастье, напиши в Ярославль на Главный почтамт. В нем мы будем до 2/VII.

Иду к Калязину,

любящий тебя,

Валентин.

24/VI – 62 г.

После ночлега в деревне Волковойня на фантастической, затуманенной Нерли прибыли в Калязин. Интересны названия здешних деревень. Будимирово – да будет мир – место подписания договора с татарами. Река Нерль, называемая Волжскою в отличие от Клязьменской, озеро Неро у Ростова и село Нерехта происходят от названия племени Меря, или Неря, обитавшего здесь в незапамятные времена и покоренного кривичами.

Калязин оказался грязным и гостеприимным городом. Калязин, Клязьма, склизь и грязь – общий корень.

Город наполовину затоплен после постройки плотины в Угличе, и самая высокая его колокольня стоит посреди Волги.

Погода безрадостная, требует денег на обогрев души, однако мы стоически переносим все соблазны.

Не представляю как в такой холод Марья может жить на даче. Сообщи, отправила ли ты её. Я ничего не могу написать толком, т. к. почта закрывается.

Сегодня вечером мы отплываем в Углич. В Ростове будем числа 26–28. Напиши о себе.

Сохнет от любви

твой Валентин.

P.S. Директор Калязинского музея И. Ф. Никольский, автор многочисленных статей и брошюр, рассказал, что в китайских летописях эпохи монгольской династии Юань есть сведения о походе татар на Тверское княжество, в которых упоминается Кашин и Калязин. Интересно!

<подпись>

25/VI

Здравствуй, дорогая моя!

Удаляясь от Москвы, сегодня пересекли границу Калининской области (Город Тверь – в Москву дверь) и на пароходе прибыли в Углич Ярославской области. Первым делом зашли на почту. Игорь получил весточку от Али, а мне было обидно.

Удаляясь от Москвы, сегодня пересекли границу Калининской области (Город Тверь – в Москву дверь) и на пароходе прибыли в Углич Ярославской области. Первым делом зашли на почту. Игорь получил весточку от Али, а мне было обидно.

Городской музей помещается в церкви Дмитрия царевича «на крови», фрески которой рассказывают о гибели царевича в Угличе и о расправе угличан над московскими дьяками.

Когда малолетний Дмитрий со своей няней Василисой Волоховой спустился с лестницы Спасопреображенского собора, к ним подошел московский дьяк Осип и, попросив царевича показать ему ожерелье, ударил его ножом в горло.

Федот Огурец, звонарь Угличского Кремля, ударил в набатный колокол и угличане восстали. Позднее колокол был наказан плетьми и сослан в Сибирь.

Такой была судьба многих колоколов России. Музей богат экспонатами, расположенными, правда, без системы.

Замечательны изразцы и прянишные доски. Чаще других встречается изображение птицы Сирин. Вещий сирин народной поэзии – полудева, полуптица с роскошным хвостом.

Замечательны изразцы и прянишные доски. Чаще других встречается изображение птицы Сирин. Вещий сирин народной поэзии – полудева, полуптица с роскошным хвостом.

Город красив и застроен меньше других. Ночуем здесь и 26 вечером отправимся на Борисоглеб.

27–28 будем в Ростове.

Сейчас думаю о нашей предстоящей поездке во Владимир, ведь этот город я хорошо знаю. Было бы славное путешествие. С каждым днем скучаю все больше. Не знаю, разделяешь ли ты мои чувства, но я не мыслю себе дальнейшую жизнь без тебя. Пиши.

Целую, Валентин.

P.S. В Ярославле будем 30–3 числа.

Валент..

<28/VI>

<…> Однажды в соседней деревне был пожар. Его быстро потушили. Но грач принес горящую головешку и воткнул ее в соломенную крышу разорителя.

Плывущие камни. Когда решили построить церковь Покрова на Нерли, белые камни сами чудесно приплыли по реке. (Вокруг нет каменоломен).

Читаю (спасибо тебе) «Демократическую поэзию»[2]. Пословицы со сложной образностью, неожиданными ходами мысли при абсолютном поэтическом совершенстве.

Многие выражают совет, жизненный опыт.

Остановлюсь на одной.

«Заросло» фонетически, образно, по времени и по мысли.

Ночевали в деревне Жабня в огромном сарае. В голове бурлила Волга. Никогда не думал, что поездка на современные ее берега окажется такой интересной.

Прежде бытовала загадка: что посреди Волги стоит – буква Л. Современная отгадка: колокольня в Калязине. Эту ночь мы провели уже в 70 км от реки в Заезжем доме города Борисоглеба.

Прежде бытовала загадка: что посреди Волги стоит – буква Л. Современная отгадка: колокольня в Калязине. Эту ночь мы провели уже в 70 км от реки в Заезжем доме города Борисоглеба.

На карте он называется Борисоглебские слободы и отстоит от Ростова на 20 км. В городе уникальный монастырь. Сохранились все стены и башни.

Куски росписи XVI века на Южной надвратной церкви. Удивительный город населен Кузьмами Кузьмичами из кинофильма «Когда деревья были большими». Магазины, чайная и ресторан имеют единственную в своем виде прелесть.

Отсюда трудно уехать.

Игорь рисует и (по секрету) ведет дневник путешествия. Не пропустил еще ни одного дня. Перед отъездом на него большое впечатление произвел Блок. Поэт был согласен на замену всего алфавита, кроме буквы Ять. А как же лѣс? – говорил он.

Это же Фаворский, который писал, что в букве Э сразу означены рот и язык.

В полном неведении скучаю без писем. Мечтаю о поездке во Владимир. Вся оснастка готова. Возьмем с собой знаменитый путеводитель Воронина. На десять рублей мы вдвоем сможем прожить до 7 дней с дорогой. Если бы ты только располагала временем. В крайнем случае, можно уехать на три дня.

В полном неведении скучаю без писем. Мечтаю о поездке во Владимир. Вся оснастка готова. Возьмем с собой знаменитый путеводитель Воронина. На десять рублей мы вдвоем сможем прожить до 7 дней с дорогой. Если бы ты только располагала временем. В крайнем случае, можно уехать на три дня.

Как Марья? в детском ли саду?

Когда поедешь на юг, сообщи в каких городах и когда будешь. Я буду писать на Главные почтамты.

Передавай привет Саше[3] в больницу. Если выйдет, посоветуй к нам с фотоаппаратом. Возможности безграничны. Неплохо отдохнуть после такого затворничества. Итак 1-3/VII мы в Ярославле. Завтра гульливой походкой уходим в Ростов Великий.

Целует милую Юлию

Валентин.

1/VII г. Ярославль

С волнением стремился в Ярославль. Ждал письма. Спасибо, милая, за доставленную радость.

Да осуществятся надежды мои. Побродим мы еще по московским переулкам, перед началом работы забежим на рынок и, даст Бог, махнем во Владимир.

Прибыли в Ярославль вечером и, миновав ресторан «Медведь», поужинали в кафе «Европа». Город огромный и замечательный. Из Даля я помню: Ярославцы – чистоплюи, белотельцы. Из Эпики — Ай щапливы-щеголивы в Ярослави городи. «Щапливы-щеголивы» – так наз. синонимическое сращение типа бусы-корабли. В «Демократической поэзии» на стр. 112

«…поставлю келейку в Ярославле красном городе».

Наконец, вступили в сферу нашего путеводителя, который сегодня с интересом открою.

Гербы привезу тебе все. К сожалению, пишу, как правило, не за столом и не имею возможности посылать зарисовки.

Медвежий культ существовал здесь издревле, вплоть до племен фатьяновой культуры (II тыс. до н/э). В музее хранится впечатляющая фотография деревянной фигуры медведя – вывески трактира в деревне Кирилловка. О культе медведей мне предстоит прочесть статью Н. Н. Воронина в Краеведческих записках Госуд. ярославо-ростовского историко-архит. и худ. музея-заповедника. Вып. IV за 1960 год. Все указ. записки просмотрю в Ленинке.

Что касается этимологии, то писал только об очевидной и, пожалуй, бесспорной. В здешних местах силен мерянский (угро-финский) корень. Озеро – Неро; реки Нерль, Обнора, Туношма, Кештома (?), Пертома, Нерехта (река и город); село Унимерль.

Кстати, Волга и Вологда от общего др. русского волога, воложить, волгнуть (намокать, набухать), влага. Река Молога – млеко, молоко, молока.

Перед отъездом познал поэтически интересную этимологию слова Воронеж. Когда-то по берегам реки Воронеж росли липовые рощи. (Знаменитые воронежские лапти из лыка!). Липовая кора, особенно после дождя, изобретает угольно-чёрный, вороной цвет. Прилагательное вороной применялось даже к ночи. Вороной или липовый чёрный цвет не возьмешь и жженой костью. Стволы старых лип падали в реку, отчего вода казалось чёрной.

Игорь торопит меня в столовую. Целую тебя и Машенькину ручку.

Пиши, ангел мой.

В Костроме будем до 6-го/VII, в Галиче Костромской области до 8-го.

Валентин.

2/VII г. Ярославль.

Милая моя, Юлия!

Сегодня получил твое второе письмо. Столько радости сообщает мне любая весточка, что жду ее в каждом городе. Если сможешь, напиши в Галич Костромской области, где будем 8–9-го. В Вологде будем только 15-го.

Вчера побывали в богатейшем собрании икон Ярославского музея. В жизни появилось нечто новое. Богонаправленные линии Толгской и Владимирской богоматери и неповторимый духовный ритм живописи.

Названия икон звучат как стихи:

Хвалите Господа с небес! Величит душа моя Господи!

Пики и копья тонкие, как лучи. Словно Иоанн Предтеча ниспровергает идола не материальной, а духовной силой.

До сих пор переживаю симфонию – гимн церкви Воскресения в Ростове. От пола (полотенца, убранные травами и цветами) до центрального барабана и фрескового иконостаса. От распятия, у ног которого римляне играют в карты до воскрешения. Христос ступает по гробу, почти его не касаясь, и голубые волны и золотые лучи расходятся вокруг на фоне белого развивающегося савана. Сначала ослепнув и оглохнув, вдруг узнаешь, что прозрел и начал видеть нездешний и высший мир.

Кажется, первый день нет дождя. Даст Бог, завтра искупаемся в Волге. До сих пор по-настоящему барахтались только в Угличе. Завтра в 2 часа ночи пароходом отплываем на Кострому и через Судиславль 8-го будем в Галиче.

Милая, если б ты отправила письмо 5-го вечером или даже 6-го утром, я получил бы его в Галиче.

Пишу на бульваре. Над центром города дымит хлебозавод и больше, чем бензином, пахнет печеной корочкой.

Обнимаю тебя и целую. Привет Машеньке. Здорово ли она говорит и что – об этом напиши.

Твой

Валентин.

* * *

Юлия и Марья!

Соскучился без вас и хочу скорее увидеть. Спасибо тебе, мама, за письма в Ярославль. Присылать ничего не нужно. Я, слава Богу, здоров, разве что скучаю.

С некоторых пор беспокойное желание приняться за свои занятия и чтение овладело мной. Еще надеюсь, милая, вместе поедем во Владимир. С тобой так светло на душе и в поступках попутно.

В Костроме, как и в Ярославле, живем в студенческом общежитии. Нас окружает физически крепкая и жизнерадостная молодежь (cannon fodder[4]). С Игорем голодать не будешь. Для него закон есть три раза в день и раз пять пить чай. Сейчас Игорь лежит на кровати и периодически, подняв вверх руку с сигаретой, читает вслух куски из «Братьев Карамазовых».

Вчера купались в Волге и «пекли блинчики», т. е. бросали в воду плоские камешки – у кого больше кругов. Кстати, центральную площадь города жители называют «сковородкой».

Почти весь музей оказался в ремонте. Удалось посмотреть лишь вышивки и изразцовые печи. Каждый изразец имеет символическое изображение и подпись. Когда-то ведь по печам гадали. Некоторые <…>

<…> более нужна, что мы посещали места, связанные с «цветущим» XVII веком русского искусства. Во всяком случае, все основные памятники архитектуры и живописи относятся (Ростов, Борисоглеб, Ярославль, Кострома) к этому времени.

Этимология слова Кострома, связанного со старинным масляничным обычаем сжигания соломенной бабы – «Костромы», для меня остается непостигнутой. Суффикс ма, характерный для этих мест (Кинешма, Улейма, Вежма и мн. др.), очевидно угро-финский.

На севере Костромской области в местах обитания лосей или сохатых есть деревня Слон. Показательно, ведь слоном раньше назывался всякий большой зверь, и чаще всего лось, который прислонялся к деревьям.

Бытует здесь также слово вроде «суслон» в значении копны. Копна-то состоит из прислоненных снопов.

Завтра утром отправляемся пешком в г. Судиславль, на природу. Впереди Галич и, может быть, твое письмо.

Крепко целую и, заканчивая письмо, грущу.

Валентин.

<…>

Из Топографических известий, служащих для полного географического описания Российской империи. СПб. 1774.

«… Из крестьян находятся в городе каменьщики, штукатуры, печники, кирпишники, маркитанты, плотники и другие сим подобные художники.

Судовой ход по реке Которости за стоянием мельниц не бывает. А по Волге весною и в межень суда ходят коломенки, струга, барки и романовки…»

Первое впечатление от Костромы – город удивительной топографии на волнистом левом берегу Волги. Планировка центра по-видимому сохранилась издревле.

Поперек реки Костромы и вдоль торчат из воды затонувшие баржи, и, лавируя между ними, маленький катер «свистушка» перевез нас к Ипатьевскому монастырю-музею.

Заметили, что на коромыслах здесь носят не только ведра с водой, но и сумки и корзины с бельем.

Из Костромы напишу еще. Скорей бы Галич с твоим письмом. До Вологды слишком долго.

<…>

Пишу только в виде путевых впечатлений, к которым еще возвращусь.

Путешествие интересное, но быть без тебя так долго не хочу. Если будешь в Москве, вернусь до 1-го августа.

Валентин

Привет Александру и Але[5].

<27/VII>

На закате пузатенький «Иван Андреевич Крылов» Сухонского пароходства покинул Вологду. И, выгоняя воду из берегов, сия бусина устремилась в бесконечность чащ и лугов. За сухостоем стожар (шестов для сушки сена и навивания стогов) поплыли, покачиваясь, ветряные мельницы, а за ними встали церкви деревянные, может обыденные (т. е. в один день срубленные), и ныне «нарушенные».

Последнее слово от Костромы слышим очень часто. «Церква нарушена», «музей нарушен». «Какие деревни нарушены, а Благовещенье вот как разстроилось».

Деревянные царства Благовещенья и Устюги расположены уже на землях древнего угро-финского племени ВЕСЬ. Название его сохранилось в городах и селах: Череповесь (Череповец), Луковесь, Арбужевесь и др. Слово «весь» когда-то связывалось с деревней, деревенщиной, сельским населением. Отсюда выражение «города и веси», т. е. города и села (деревни).

Кстати, название города Галич (в старину также Галич Мерский), понятно, русское, происходящее от галица, галка. Сравни Галич Волынский.

На второй день плаванья, сквозь полумрак увидели белые башни Кириллова. Город стоит на берегу богатого рыбой Си́верского озера. (Вспомни происхождение слова Сибирь).

В 1397 г. на Белоозере появились два монаха Московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапонт. Кирилл построил Успенский собор на берегу Сиверского, а Ферапонт ушел дальше на 17 бывалышних верст и построил Рождественский монастырь, ныне зовомый Ферапонтов, близ озер Паского и Бородавского[6].

Лесная дорога привела нас к сему почестному монастырю, вот чем знаменитому.

В 1500–1502 гг. его расписал Дионисий и фрески на редкость счастливо сохранились.

В Ферапонтове мы достигли наивысшей, наиболее удаленной точки нашего путешествия. Отсюда поворот на Москву. Уехал Стась и перед отъездом читал свои стихи.

Живопись. Монастырь расписан минеральными красками, которые натирались из цветных камней. Таких камней много вокруг по берегам озер, на склонах холмов, на дорогах.

Обязательно для тебя соберу небольшую коллекцию. Минеральная гамма Дионисия удивительна, она подчеркивает и совершенствует красоту северной природы. И больше нежели самая проходящая рама – местоположение монастыря.

Совершенство природы на плоскости, а не сама природа и её цвет, впитавший ядовитость, вобравший горечь. Сияние природы, её зорность, состояние, незримость красоты.

Не полет цветных коней, а нужное для гармонии расположение цвета (в полете). Красное – не кровь, не маков цвет – а красота красного. Не цвет с названием – а цвета красоты. Здесь уже не музыка.

Существуют фрески и весь мир вокруг них. Живопись, одетая монастырем и окруженная замкнутым простором, земной жизнью.

Структура наблюдателя и замечателя: перегородчатые перепонки лимонов в сечении овалов.

Структура художника: овалы самого цвета.

К Пушкину обращаюсь весьма часто (томик с собой). Меня вдохновил набросок его вещи «Мстислав».

…Мстислав по вечерам видит ладию и деву…

По вечерам вижу Юлию, скучаю и кручинюсь. Брожу в ветрах, как выпивший, и читаю «Дем. поэзию».

27/VII – 62 г. Целую

Валентин

29/VII

Ушли спокойные дни лучезарного вёдро и из-за озера подули ветры волглые, кромешные. Зашумели вершины, потемнели воды.

Перебрались сегодня в просторную келию надвратной церкви. Лихо трещит печь – ан нет в ней уюта! И все боле влечет меня за горы горянские, за воды водышенские к голубушке моей Юлии. Зори там горят зорные.

Едим уху. Рыбы-то пруд пруди, озера разводи. Да и клёв невиданный. В тихих заливах подлещики, лещи плоскоперые, плотвичка, сорогой называемая, на волне жорный окунь, да ерши шустрые.

Игорь, слава Богу, стал на рыбалке пропадать. Капризен был последнюю неделю не в меру. Ибо сказал я ему как-то в сердцах, что нечего на людей злиться, себя выше других ставить, да еще каждую минуту. От злобы только бесу радость.

В «Братьях Карамазовых» не зря сказано: «Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обезпечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности» («Философия общего дела»!).

После книги Горностаева «Рай на земле. Достоевский и Федоров»[7] читать «Б.К.» особенно мне интересно.

С «Россией в письмах»[8] желал бы в Москве познакомиться. Приятное, со слов твоих, чтение.

Числа 31 – 1 отправлюсь в Москву, но каким путем не знаю. Все ж 3-го надеюсь тебя увидеть.

Да и ведь Владимир! Будет у нас в дороге «Жизнь Званская».

Валентин

1964

Ферапонтово – Каргополь – Легшмозеро – Макарий – Порженское Кенозеро – Конёво — Онега

24/VII – 64 г. Ферапонтов монастырь

Здравствуй, милая Юлия!

Сижу у самой воды. Солнце садится за высокий берег и темнеют леса. Тихие заплески волн изменяют видения: то ведьма, то панночка. А ночи здесь светлые, не то что в Умани, и звезды не низкие. Я стою у костра и читаю:

«Приди как дальняя звезда».

У меня с собой «Карта мест крайнего севера Европейской России, где были записаны былины сборников Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга, Истомина, Тихонравова и Миллера, Маркова, Григорьева, Ончукова, составленная А. Григорьевым». С этой картой и ухожу на Север. В Ферапонтове, вероятно, никого не дождусь.

В шторм проплывал на пароходе Кубенское озеро, знаменитое многими обитателями и почестными монастыри. В 1946 г здесь затонул пароход «Достоевский» и 350 пассажиров спаслись на верхней палубе, когда судно выскочило на мель.

Раньше от штормов спасались на Каменном острове, на котором еще до Ивана Калиты жили отшельники. С парохода видны колокольня и руины церкви – самой древней каменной постройки к северу от Волги и к востоку от Ладоги.

Спасокаменской монастырь стоит на крохотном озере и часто зажимался со всех сторон льдами.

Есть ли у вас в музее[9] книга Андрея Муравьева «Русская Фиванда» М. 1855? – В ней много интересного о северных монастырях.

Смотрю фрески и не знаю многих сюжетов. Над северной дверью разобрал почти всю надпись: «…месяца августа в ![]() <стигма, означающая цифру 6 на греческом> на Преображение Господа нашего Исуса Христа начата быть подписана церковь Рождества Богородицы при князе Иване Васильевиче всея Руси и при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий иконник со своими чады. О владыко Христе, всех царю, избави их Господи мук вечных».

<стигма, означающая цифру 6 на греческом> на Преображение Господа нашего Исуса Христа начата быть подписана церковь Рождества Богородицы при князе Иване Васильевиче всея Руси и при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий иконник со своими чады. О владыко Христе, всех царю, избави их Господи мук вечных».

На правом от входа столпе, считают, изображен сам Дионисий с супругой и рядом два сына. Старший Феодосий расписал Благовещенский собор в Московском Кремле в 1508 г. По рисунку страшный суд и растительные элементы живописи действительно похожи на Благовещенский.

Здесь путают Дионисия Глушицкого с Дионисием (усл. Ферпонтовским). Глушицкий – современник Рублева есть в Кирилловском и Вологодском музеях.

Там, где жили племена Мещера, Мурома и Черемисы, раньше были дремучие леса. Пословица говорит: «Первого черемиса леший родил, оттого они в лесу сидят».

Есть легенда, что соловей-разбойник – главный жрец киевского Перуна – Богомил, а соловьем назывался он за пламенное красноречие. Когда св. Владимир принял христианство, Богомил бежал в непроходимые муромские леса. Владимир послал против него знаменитого богатыря, здешнего уроженца Илью Муромца (из села Карачарово). Илья знал все улусы, где разбойничал соловей.

P.S.

Жаль, что ты не попробуешь моего чаю.

Валентин.

<…> двух медвежат и сунул их в мешок. Вдруг на задних лапах выходит навстречу ему медведица. Он с мешком в лодку и бешено грести. Медведица поплыла за ним и опрокинула лодку, схватила мужика на спину, и тот почти верхом достиг берега. Но еще в воде он выхватил из-за пояса кинжал и стал колоть зверя куда-надо. Больше старик ничего не помнил, когда очнулся над убитой медведицей в 8 пудов. По берегу бегали медвежата, а перевернутая лодка качалась в бурунах у противоположного края озера.

Сейчас поспевают овсы и медведи выходят из лесов.

Здесь деревянное царство. Пытаюсь зарисовать фрагменты архитектуры. Про твой нос здесь бы сказали: «С твого носу триста тесу да охлупень».

Здесь говорят не ласточка, а ластушка.

For example: Как ты живешь, ластушка моя?

Валентин.

P.S. В селе Тихманьга скит Даниила Заточника, у самого Каргополя жил неканонизированный святой Иоанн Волосатый.

1/VIII Каргополь.

О Каргополе, кроме книг Докучаева-Баскова, есть в материалах по Олонецкой губернии, в газете «Олонецкая неделя».

Как Муром огурцами, Каргополь известен рыжиками. В лучших ресторанах Европы и Америки подавались каргопольские рыжики в туесках. Особо ценились рыжики с бутылочную голову, а их собиратели звались бутылочниками. Ходили собирать босиком, щупая почву ногой.

Современная частушка:

не справедлива. Город красив храмами, избами, серебристым плесом Онеги. Самый древний храм Рождества Христова (1562 г.) сильно заслонен контрфорсами. Красивее других церковь Благовещенья (1682 г.), воспроизведенная, кажется, в Сов. энциклопедии. На Никольской церкви до сих пор зияет знаменитая надпись «Учись стрелять по-ворошиловски».

Музей небольшой, но интересный. Есть вакансия директора, убедительно просят прислать человека. Знаток Каргополья Клавдия Петровна Коренева, прожив. Набережная, 4, прослужила 15 лет в здешнем архиве, перебирала акты Гавриила Державина (он ведь был Олонецким губернатором), древние книги и рукописи. О ней и об Ульяне Бабкиной написал некий Юрий Арбат в «Неве» № 11 за 1963 год. Статья все же интересная. Игорь Наумович прославился разными подвигами на многие лета во всех местах, где проходили. Лучше всего помнят его и Померанцева, который вывозил иконы. Клавдия Петровна пожимает плечами: «Рублевцы не приезжали».

Встретили интересного человека, знатока Севера Николая Николаевича Третьякова, внука Павла Михайловича. Дал много нужных советов.

Путь лежал: Ферапонтово – Устье (красивая деревня меж озер) 10 км пешком – Чарозеро (машина) – берег реки Совзы (11 км пешком) – по берегу лесом звериными тропами 15 км до села Совзы – исток реки Свиди из озера Воже (правдами и неправдами) – по реке Свиди (под парусом и на веслах с большим риском, т. к. плаваю, как топор, 18 км до села Погост со знаменитой деревянной церковью – катером через Лаче озеро до Каргополя. Встречали древности, но держимся принципа: ничего не вывозить.

Сегодня уходим в места вовсе глухие за Легшмозеро[10] к Макарию, где каждый год 6 августа праздник. Там никто не живет, но к празднику собирается много прихожан. Они приносят дары и деньги, которые тут же оприходывает прибывший член сельсовета. После этого дары распродаются тем же прихожанам, которые считают обряд совершённым. Служит старик пением странных песен. Язычество здесь здорово въелось в христьянство. Что там перуновы палицы в Новгороде! Здесь в музее есть даже подвески к иконам. Жертвоприношения к иконам были в порядке вещей. Древний герб Каргополя изображал оленя или лося на костре – символ жертвоприношения. Позднее вместо лося стали изображать овна.

У Легшмозера стоит деревянная церковь Пушкина – не знаю, когда и как сюда привезенная.

Извини рассеянное письмо.

Твой Валентин.

P.S. 10/VIII должны быть в Онеге.

<…>

Оставили рюкзаки в Легшмозере, положили кастрюлю, чайник и пр. в заплечный кошель из бересты и отправились на Хишгору по высокой дороге меж озер.

10/VIII – 64

г. Онега

А. С. Пушкин.

Милая! Опять я один, хоть и с друзьями, уехал в эти заманчивые края. Похерил, наконец, кибернетику не прутинками-хворостинками, а лесинами да слегами.

На берегу Легшмозера мы запалили гигантский костёр. Сначала бросились в пенистые волны, а потом, предвкушая чаек из веток черемухи, я принялся рисовать. И так хотелось показывать тебе рисунки один за другим, раскладывая их на песке.

7 августа (25 ст. стиля на неделе после Ильина дня) в день преподобного отца Макария мы были у развалин его обители в глухих лесах за топями и болотами, за темными ручьями. Богомольцы принесли дары преподобному: деньги, масло, яйца и шерсть. Потом пели молитвы и группами из разных деревень обошли озеро, на берегу которого стоит обитель. Одна женщина шла на коленях. Богомольцы нас тепло приветствовали и угощали. Еще по пути старухи и вдовы давали нам деньги: «Положите, пожалуйста, к церкви. Сами бы пошли, да корову не с кем оставить».

От Макария пробирались лесами в село Порженское, благо богомольцы оставили тропку. Первое, что увидели – рубленую ограду красоты удивительной, и за высокими елями на холме открылась деревянная церковь. В полуразграбленном иконостасе интересные иконы северного письма. Иконы двойные – на одной доске сразу Деисусный и праздничный ряды. На стене огромная [икона] лубочного изображения Страшного суда. Потом шли до Горбачихи (см. прилагаемую схему). Здесь и подобрал я в дровах икону. Куда ее поставить? – положил в мешок.

Частенько поругивали Ушаца, е его мать. В самых глухих местах на высоких колокольнях, недоступных участках стен, на святых книгах в пустых церквях написано «Ушацъ» или Ушац. Оказалось, что учился в архитектурном скромный еврей Ушац, который подписал однажды в мастерской свою табуретку. С тех пор все архитекторы, е их мать, украшают его фамилией места и без нее красивые.

Сегодня увидели Белое море.

Валентин.

11/VIII – 64 г.

Милая моя!

В приподнятом духе лежу на кровати онежской городской гостиницы и дочитываю последние слова «Миргорода». А они следующие:

«Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!»

Вчера рыбак сказал, что погода вернется. Шторм на Белом море утих. С отливом отошел от берега колышень и меж обнажившихся камней гуляет легкий чистоплеск. Валуны выступили чуть не до Кий-острова куда ни глянь, там и здесь, семо и овамо. Говорят, на Белом море самые сильные приливы и отливы. Случаются сильные штормы. По легенде, когда патриарх Никон возвращался из Соловков, буря прибила его судно к нелюдимому, буйно заросшему лесом острову. Выйдя на берег, он спросил по-славянски: Кий остров? С тех пор его название. Вся жизнь Никона была связана со стихией воды. Он ведь выстроил каменный остров на Бородавском озере в Ферапонтове, он и умер на струге в Ярославле.

Есть ли у Вас книга А. М. Линевского «Петроглифы Карелии» (Петрозаводск, 1939)? Боюсь, что погода не позволит нам достигнуть низовья реки Выг, где на каменной гряде водопада Шойрукша знаменитые «бесовы следки». Ульяна Бабкина, сама не зная, использует петроглифы для росписи игрушек. Ей нравятся такие знаки.

Спросил у охотника, не блуждал ли он в лесу. – «Да что тут! Рубаху не выворачиваем». Посмотри в словаре Даля слово «леший». Там написано, зачем рубаху носят наизнанку.

Сегодня день из-за дождя more or less свободный. Корсунский пишет письмо Кузи на тридцати страницах. Он первый раз в жизни поймал на удочку и сразу большого окуня. Научился различать ягоды и грибы, уток и тетеревов, внимательно глядит, как зажигаю костры и подвешиваю кастрюли. У Макария на мосту битый час ловили горностая. Да где уж! Он и окуня в руках не удержит. Но приятный спутник.

Другой спутник, «борода», говорит все время знакомые фразы. У них в Госфильмофонде культ Стася.

Целую

Валентин.

1965

Вологда – Тотьма – Сольвычегодск – Нижний Новгород

12/VIII – 65 г.

г. Сольвычегодск.

И. И. Дмитриев.

Голубушка белокрылая моя! Я сижу на берегу стремительно-бурлящей Вычегды. Уносятся взмученные воды в синеву лесов, серебро небес, меняются ветры, избы расползаются на прибрежных дюнах. Кажется, только величественные Благовещенский и Введенский храмы противостоят стихиям.

Вот что мы прошли, проплыли и проехали:

Вологда – Тотьма (пароход) – Варницы – Брюхачиха с деревянной церковью – Верховье Тарногское с классическими образцами северной избы, увенчанной коньком – Поцкий погост с деревянной церковью в честь св. Егория 1700 г. – деревянная Ивановская ц-вь близ поселка Заборье – Тарногский городок, древнейший центр Кокшеньги (места по реке Кокшеньге, населенного выходцами из Новгорода – кокшарами). (Близ Тарноги находится село Новгородовское, а очень многие жители района носят фамилию Силинских по имени первого поселенца этих мест Силы из Новгорода) – дер. Верхнюю Кокшеньгу при слиянии удивительно красивых рек – дер. Баклановскую, закрытую глухими лесами на берегу реки Печеньги с деревянной Всехсвятской церковью и водяной мельницей – Илезский погост – ночью через густой лес мимо лесного озера прошли в дер. Нижняя Уфтюга Нюксеницкого района – пристань Нюксеницу на Сухоне – Великий Устюг (пароходом) – СольВычегодск (снова пароходом). Впечатления от путешествия через Кокшеньгу из Потьмы в Великий Устюг надеюсь описать в дневнике путешествия, который, даст Бог, оформим многими снимками.

Большая часть пройденного пути охватывает древние солеварни, церкви с иконами строгановского письма, полноводные северные реки.

Сейчас остались вдвоем с Корсунским. Вечерами жгем костры в окрестностях Сольвычегодска и, вдохновляясь вкусным чаем, читаем стихи и любуемся здешними красотами.

Может, по возвращении в Москву, смогу отправиться в новые командировки.

Целую крылышки,

и не расстаюсь с надеждами.

Ксенофонт[11].

P.S. Каждый раз знакомишься с новыми краеведами.

В Калязине – с известным тебе Никольским А. М.

В Каргополе (Набережная, 4) с Кореневой Клавдией Петровной.

Сейчас в Тотьме со знатоком Тотемского края – Черницыным Николаем Александровичем (ул. Клочихина, 50). Он мечтает (пусть без денег) опубликовать статью по истории каменного церковного зодчества в г. Тотьме, содержащую массу неизвестного до сих пор материала.

Валентин

[1] Наверное, автор имеет в виду роман Одоевского «4338-й год: Петербургские письма» (прим. редакции).

[2] Демократическая поэзия XVII века. М.–Л.: Советский писатель, 1962.

[3] Саша – это мамин брат, Александр Наумович Фрумкин (1941–1998). Он тогда в больнице был, действительно. Валентин дружил с ним (прим. Марии Лукьянцевой).

[4] Пушечное мясо (англ.)

[5] Аля – это, скорее всего, Аля Логинова, жена И. Куклеса, а Александр, наверное, мой папа (прим. Марии Лукьянцевой).

[6] В «Википедии» пишут Бородаевское.

[7] А. К. Горностаев [Горский]. Рай на земле: к идеологии творчества Ф. М. Достоевского: Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров. [Харбин], 1929.

[8] По-видимому, это книга Ремизова «Россия в письменах». Т. 1. М.; Берлин, 1922.

[9] Мама работала тогда в музее Рублева в Андрониковом монастыре (прим. Марии

Лукьянцевой).

[10] В Википедии пишут Лёкшмозеро.

[11] Дружеское прозвище В. Х.