Журнал свободен от распространенных идейных или эстетических понятий, в нем публикуются редкие свидетельства русской авангардной культуры ХХ века, актуальные для сегодняшнего литературного пространства.

Все номера журнала «Зеркало» представлены также на сайте «Журнальный зал»

Вышел в свет новый №63 номер журнала «Зеркало»

СТИХИ

ПОЭЗИЯ ПЛЮС

КОРОТКАЯ ПРОЗА

НОВЫЙ ЭТНОС

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Виталий Аширов. Пленники звездной комнаты

РЕКОНСТРУКЦИЯ

IN MEMORIAM

Анонс

Новый 63-й номер «Зеркала», как обычно, открывают стихи; на этот раз

со своими подборками представлены Валерий Леденев, Павел Банников, Дина Гатина, Антон Метельков.

неведомая

невесомость

неясности

ничего страшного кроме

нового

нынешнего

ты делаешь зеркальное селфи

просишь меня обещать

что так будет всегда, и я

обещаю

я исполню обещание завтра

я предам тебя послезавтра

озарение ловят на живца

а живца уж конечно на мертвеца

а уж в них недостатка нет

джармуш игги поп джонни депп

все еще живы

в загашнике курсивом

у червонной дамы

между пирожками

съешь немножко

не найдешь дорожку

Антон Метельков о ночном происшествии в поезде:

в вагон садятся дети, яппи

и творческая молодежь

седой блатной в плетеной шляпе

чуть что хватается за нож

не понимают ни соседи

ни полусонный проводник

ни кто он, ни куда он едет

ни для чего к стеклу приник

он на арго степных понятий

дает последний мастер-класс

невинный взор и лик помятый

совпали в глубине стекла

и на иных уже языцех

он продолжает разговор

ему бы лечь, но не лежится

его так манит коридор

……………………………….

его ссадили под ужуром

как будто вывели за дверь

как будто сделали дежурным

и передумали теперь

В рубрике «Поэзия Плюс» — Михаил Сухотин со своими «Неправильными стихами» и Евгений Сошкин с «Физиологическим садом».

В разделе «Короткая проза» — новеллы Дмитрия Северюхина и «Дом под снос» Марии Бурас.

хочешь умом двинется! А дисциплины нету»

Дмитрий Пименов представляет свои фантастические «Сказки» в рубрике «Новый этнос».

«Заяц покрасил себе одно ухо в красный, а другое в зеленый цвет. А посреди лба нарисовал желтый круг. С удовольствием поглядел на себя в лужу-зеркало и торжественно сказал: «Теперь я оригинальный Светофор и смогу найти себе много-много друзей. Прямо сейчас и начну». За словом – дело. Заяц-Светофор поскакал по Веселой тропинке в сторону центральных кварталов Большого Леса»

В «Главах из романа» мы печатаем окончание «Странствия к древу» Дмитрия Гденича. Начало повествования об экзистенциальном путешествии вы могли прочитать в предыдущем номере. Как же завершилось долгое странствие к Древу?

На «Апокалиптических страницах» разворачиваются события из жизни «Пленников звездной комнаты» Виталия Аширова.

В разделе «Реконструкция» опубликована архивная переписка Михаила Гробмана с Эдуардом Лимоновым. Автор книги «Это я, Эдичка», поэт и писатель Эдуард Лимонов пишет о своей жизни в Америке, в то время как поэт, художник, участник Второго русского авангарда Михаил Гробман — о перипетиях жизни в Израиле.

Художница Мириам Гамбурд — и мы вместе с ней — вспоминаем Сергея Костырко, который так внезапно и неожиданно покинул нас. Мы помним Сергея как блестящего интеллектуала и доброго человека, огромную часть жизни посвятившего созданию и поддержке «Журнального зала». Вечная память.

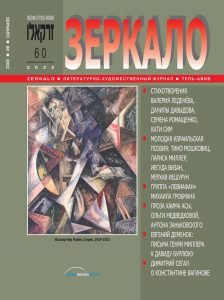

На обложке журнала использованы натюрморт Елены Гуро, 1906 (из собрания М. Гробмана) и рисунок Эдуарда Лимонова «Это я, Лимонов Эдик» в тетради автографов Михаила Гробмана, 1969

СТИХИ

ПРОЗА ПЛЮС

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

ОГОНЬ ПРЯМОГО РАЗГОВОРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ВРЕМЯ И МЕСТО

Михаил Гробман. Дневники. 1987

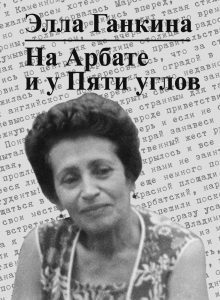

В издательстве ОГИ вышла подготовленная к печати совместно с журналом «Зеркало» книга Эллы Ганкиной «На Арбате и у Пяти Углов».

Это история семьи на фоне исторических катаклизмов ХХ века, начинающаяся с рассказа о родителях двух поколений детей, появившихся в 1910-х и 1920-х. Книга повествует о городах детства и юности, Петербурге и Москве. Автор девочкой пережила блокаду Ленинграда, спасла от голода своих родных, а после войны стала историком искусства и занималась изучением истории детской книги. Она состояла в тесной дружбе и переписке с такими выдающимися иллюстраторами, как В. М. Конашевич, В. В. Лебедев, Е. И. Чарушин, Ю. А. Васнецов, В. И. Курдов.

Элла Ганкина (род. в 1924 г.) – автор книг: Русские художники детской книги (М., 1963), Художник в современной детской книге (М., 1977), Май Митурич (Л., 1988), Для сердца и разума. Детская иллюстрированная книга в России – конец 19 – начало 20 вв. (Иерусалим, 1998) и др. С 1992 г. живет в Иерусалиме. Неоднократно публиковала свои произведения в журнале «Зеркало».

С разрешения автора мы публикуем книгу «На Арбате и у Пяти углов» в разделе «СУДЬБЫ».

«АРЗАМАС». Ирина Врубель-Голубкина. О семье и свободных еврейских женщинах

СОБИРАНИЕ РАЗДРОБЛЕННОГО МИРА

Яков Шаус

Журнал на русском языке, на каком бы континенте он ни издавался, всегда соотносится с литературной метрополией. А то, что 59-й и 60-й номера израильского литературно-художественного журнала «Зеркало» попали к читателю в 2022 году, заставляет искать в них не только приметы новой русской литературы, но и реакции на события, потрясшие весь мир.

Журнал на русском языке, на каком бы континенте он ни издавался, всегда соотносится с литературной метрополией. А то, что 59-й и 60-й номера израильского литературно-художественного журнала «Зеркало» попали к читателю в 2022 году, заставляет искать в них не только приметы новой русской литературы, но и реакции на события, потрясшие весь мир.

Не противоречит ли этим надеждам концепция журнала «Зеркало»? Его создатели — и прежде всего главный редактор Ирина Врубель-Голубкина — всегда декларировали свою приверженность Второму русскому авангарду. Авангард же предполагает обгон своего времени, а не пассивное его «отражение». Но авангард отличается от реализма не тематикой, а художественным языком! Можно изображать средневековье и пользоваться при этом эстетическими кодами XXI века!

ЧТО и КАК изображает «Зеркало»? (Читать полностью)

СловоНово-2022 (Тель-Авив). РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ ИЗРАИЛЯ: здесь и сейчас (модератор Ирина Врубель-Голубкина)

Видео

Фото

«Зеркало» в эфире

«Зеркало» в эфире

Ирина Врубель-Голубкина в программе Виктории Долинской «Дольче вита» (Радио РЭКа, Израиль, 3.3.2020)

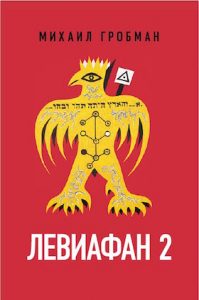

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла в свет новая книга Михаила Гробмана

НОВАЯ СТРАНИЦА

Хотя «Зеркало» — журнал литературно-художественный, редакция получает много материалов с рассказами о судьбах людей нашего времени.

Новая страница нашего сайта «СУДЬБЫ» взяла на себя труд знакомить читателей с судьбами людей, описанными языком, свободным от литературных рамок. Это — свидетельства нашей жизни, и тот, кто захочет, сможет обратить тексты в стиль, стиль в трагедию и — обратно в нашу жизнь.

В РАЗДЕЛ ИЗБРАННОЕ (1993-1995) ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Аарон Апельфельд. Литература — это прежде всего содержание

Исраэль Элираз. Это не конец света

Меир Фейгенберг. Лева и Хабибула

Лев Фейгенберг. Амулет Хабибулы

Марина Генкина. Азбука коллекционера

Лев Меламид. Бегство в Иерусалим

Валерий Мерлин. Ярмо богов и крестная ноша: две формулы искупления

Александр Сыркин. Нескончаемое «Дело Вагнера» и некоторые попутные замечания

Биньямин Тамуз. Поездка в Хайфу

Князь Сергей Михайлович Волконский. «Родич против родича»

Валентин Воробьев. Артклошинтерн